パラオで考えたこと(その5 最終回)

―ミクロネシアから考える非核憲法と平和―

ピース研究会 丸山 豊

ミクロネシアはいつも犠牲になってきました。今も日本との戦争賠償問題、米国の核実験場(マーシャルのビキニ)、米軍基地、経済支配など自立するチャンスを奪われ続けたミクロネシアです。

今回は、島々の住民の視点から戦争と戦後、そして平和、パラオの非核憲法、そのかかえる問題などを見つめ直します。

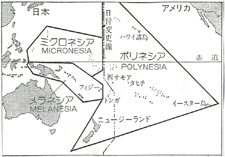

地図①-1

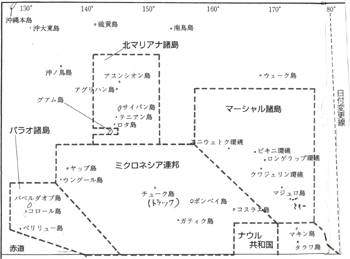

地図①-2

ミクロネシア全図:この全域が第一次大戦後日本の支配下にあった。

日本降伏後、統合はならず、北マリアナ連邦、パラオ共和国、

ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国に4分割した。

いよいよ今回が最終となります。

ミクロネシア(地図①)を統括する「南洋庁」がパラオのコロール島に置かれたのが1922(大正11)年、日本は島々を南洋群島と呼び、「野蛮、未開の島々」であり島民を「無知、下等、三等国民」として扱いました。一方、差別しつつも「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」とたたき込み、戦時に備えていきます。(注1)

1941年アジア・太平洋戦争が始まると、太平洋の島々(ミクロネシア)は日本の「海の生命線」(1933年の海軍省文書にあり)として激戦地(注2)となり、住民たちは否応なしに戦争に巻き込まれ犠牲になりました。

大事なことはこの侵略の歴史を、それぞれの島独特の歴史、文化を築いてきた人々の立場から見つめ直すことです。太平洋諸島の人々は、占領されるたびにかり出され、追い出され、食糧を奪われ、放火にさらされ、逃げまどい、虐殺され、犠牲になった歴史を忘れてはいません。

しかも現在もなお過去の戦争、賠償責任など終わっていないばかりか、米国支配に翻弄され、核実験場(マーシャルのビキニ)、米軍基地として使われ、犠牲を強いられています。自立するチャンスを奪われ続けたミクロネシアです。

今回は、このような視点から、彼らから見た戦争と戦後、そして平和、非核・憲法の問題を考えてみます。

【アジア・太平洋戦争と島民】

(1)パラオ―空襲、強制移住、挺身隊―

写真② バベルダオブ島のジャングル、

この島に島民を強制移住させた。

アジア・太平洋戦争というとき、日本人の多くは、太平洋諸島で暮らしていた人たちをほとんど意識しません。日本統治下で居留日本人(注3)と日本軍兵士、米国との激戦だけが語られ、美しい悲劇の物語になっています。

パラオの人たちは今もなお日本人に好意的ですが、パラオの非核憲法制定に尽力した女性団体「ガラマイベレル」代表、ニルマン(2001年時72歳)さんは、こう振り返ります。

「私たちの年代は大戦を経験していますが、傷ついたり、焼夷弾が落ちて燃えたり(1944.3コロール空襲)、食べるものもなかった。コロール島は日本軍に占領され、住民は追い出されてバベルダオブ島(写真②)に移らされました。そこには食べ物もなく、本当に困った。」(注4)

特にバベルダオブ島にはペリリュー島の島民約1,500人も強制移住させられ、飢餓に苦しみました。5つあった島の村々はすべて破壊され、島の地形も変わってしまったそうです。また、1943年には、日本軍によって住民の青年男子で「パラオ挺身隊」なるものがつくられ、ニューギニア戦線に送られ、犠牲者も出しています。(注5)

(2)日本のパールハーバー トラック環礁

写真③ 島の至る所にあるヤシの実、しかし島民は飢餓の中、この実を取ることすら許されなかった。

西のパラオと東のビキニ環礁の中程に位置する「トラック諸島」(注6)には海軍艦隊の基地がつくられ、アメリカはここを「日本のパールハーバー」と呼びました。この建設に島民が動員されたばかりか朝鮮人も使われました。強制連行された人々でした。彼らはロームシャではなく「強制人夫」とよばれ、ミクロネシア全域からも狩り集められました。

トラック島には海軍の司令部があり、後に陸軍もきたため、島の食糧の大半は軍に持って行かれ、島民は飢えに苦しむことになります。ヤシの実を取ることも、自分が耕したイモ畑にも入れませんでした。(写真③)(注7)

【日本の敗戦、アメリカとパラオ、そして非核憲法制定へ】

(1)日本人化を否定、アメリカ人化を推進

日本の敗戦後、アメリカはミクロネシアの独立を許さず国際連合委任統治という占領を始めました。東西冷戦の中ミクロネシアのもつ地政学的、戦略的位置はアメリカから見ると不可欠だったのです。日本の海の生命線が戦後アメリカの生命線に代わっただけのことでした。委任統治地域のアメリカ化を策略します。まず教育内容の一新、英語の強制、アメリカ留学の推進、ドル経済への編入と経済と暮らしをアメリカ依存型へ変えます。パラオの住民は戦前は日本人にさせられ、戦後はアメリカ人化を要求されますが、平和と独立への思いはますます強まっていきました。

(2)非核憲法の制定とアメリカの懐柔

パラオは1981年自治政府として憲法制定に踏み出しました。住民は苦い戦争体験、マーシャルのビキニの被爆などから核の使用、貯蔵を禁ずる自主制定の厳しい「非核憲法」を1980年7月、住民投票で成立させました。その中で注目すべき条項が第13条第6項の非核条項でした。

パラオの非核憲法 第13条第6項

『戦争での使用を目的とした核兵器、化学兵器、生物兵器、さらに原子力発電所、およびそこから生じる廃棄物などの有害物質は、パラオの司法権が行使される領域内で使用、実験、貯蔵、処分してはならない。』

ただし、この特別な問題に関し、国民投票の四分の三以上によって、明白な承認が得られた場合は例外とする。

この非核憲法は、核を単に核兵器だけでなく原発も含めたものです。つまり「原発を含む非核三原則」です。日本人は核(Nuclear)と原子力発電(Nuclear power plant)を使い分けました。英語は一緒です。この非核憲法はアメリカからみると太平洋に穴があく位の強いインパクトであり、さっそく巻き返しを図りました。軍事権をアメリカに任せるかわりに、パラオへの経済援助を引き上げ、国民の生活を保障しよう、という懐柔策でした。 そのためには、例外規定の4分の3(75%)のハードルを下げる必要があります。非核条項の骨抜きを画策しハードルを2分の1(50%)に下げる国民投票にもちこみ、1993年アメリカとの自由連合協定(注8)の承認にこぎつけ、軍事・防衛権(核の自由使用)の確保に成功しました。 この結果、パラオの非核条項は一時棚上げ(例外規定)され、アメリカはパラオに核の持ち込み、有事と称して軍の派遣、飛行場の使用権を得ました。

(3)パラオの最高裁判所

写真④ 今も残る、戦前の南洋庁の建物、現在は最高裁判所として使われている。

まだ、日本の戦前の建物、日本語の通り名が残る。

アメリカにとって1992年のフィリピン米軍基地からの撤退の穴埋めは厳しく、パラオがその役割を担うことは明白です。パラオ住民は「アメリカとの自由連合協定の期間が50年とは、あまりに長すぎる」として、「50年を認めた国民投票の差し止め請求」訴訟を起こしますが、パラオ最高裁はこれを棄却しました。(写真④)

おわりに

写真⑤ 世界遺産となったパラオの島々と海、ここは今も「マツシマ」(松島)と呼ばれている。ここに米軍の艦船が時々入港する。

パラオを訪れた時、世界遺産となった緑の島々が浮かぶ静かな海に異様な中型のグレーの艦船が一隻、錨を降ろしていました。あれが米国海軍の艦船と後で知りました。パラオのロックアイランドにこれほど似合わないものはないと、妻と話したくらいです。

21世紀の今、新自由主義の波はミクロネシアに襲いかかり、経済、文化を含めアメリカ依存をますます強めています。マーシャル諸島の若者の自殺率がミクロネシアでは最も高く深刻であること、ビキニ環礁以外にも広がった放射能に不安を抱く母と子。今の日本と同じような状況にあるミクロネシアです。(注9)

その中にあってパラオの存在はますます大きくなっています。(注10)「わが国は米国の植民地にはならない」「戦争に巻き込まれない平和な国」これが、パラオの多くの人のホンネです。(写真⑤)

注1: 満州事変を契機に国際連盟脱退後、ミクロネシアは要塞化(飛行場、軍事施設、軍港)が一気に進んだ。

注2: クエゼリン、トラック、ペリリュー、アンガウル、サイパン、テニアンなど。

注3: 沖縄出身者が多い。またペリリュー島の戦いの際、爆弾を持ち海底に潜って敵艦に近づき爆破させる「人間魚雷」に、沖縄の漁民が動員された記録がこのほど見つかっている。

注4: 大野俊『観光コースでないグアム、サイパン』(高文研)p224より引用)

注5: 前掲書によると挺身隊の数は数十人、半数が戦死、もしくは未帰島とされる。

注6: 1920年編纂の尋常小学校巻9(5年生)国語読本に「トラック島便り」を掲載。島民を「土人」と表現、南洋・野蛮・土人のイメージを形成した。

注7: マーシャル諸島のミリ環礁では、補給・通信が著しく途絶え日本軍が孤立、多くの兵士が栄養失調、飢餓に陥った。日本軍兵士と島民、連行朝鮮人が食糧をめぐり対立し、日本軍によりミリ環礁全体で200名近くの犠牲者がでたという。

注8: 米国の経済援助と引き替えに軍事・防衛権のみを米国に与える独立形態をさす。自由連合協定は憲法に優先する。

注9: 米国によるビキニ環礁周辺での67回もの核実験(1946~58)のため、故郷の島、ロンゲラップ島を追われた元住民たちは、未だに帰島できないまま。

注10: アメリカの保護下、準州になったサイパン、テニアンなどの北マリアナ諸島とは違う独自の道を模索しはじめている。

補足1:パラオ共和国の正式国名は、パラオ語で「ベラウ Belau 」ですが、パラオ議会で、従来どおり「パラオ Palau 」でいいことになりましたので、本シリーズもパラオを使いました。

補足2:「トラック島便り」(国定教科書)、「冒険ダン吉」(少年倶楽部)などから考える南洋文化、教育については、別の機会に紹介します。

<参考文献>

大野俊 『観光コースでないグアム、サイパン』 (高文研 2006)

歴史教育者協議会編 『アジア太平洋戦争から何を学ぶか』 (青木書店 1993.)

小林泉 『ミクロネシアの小さな国々』 (中公新書 1982)

石出法太 『日本とのつながりで見るアジア オセアニア編』 (岩崎書店 2003,)

太平洋学会編 『太平洋諸島入門』 (三省堂 1990)

澤地久枝 『ベラウの生と死』 (講談社 1990)

備考

『パラオで考えたこと』 バックナンバ― NO.1~NO.5の目次

NO.1 日本語を話す人々 ( 第28号2012.3.26 版 )

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201203/vol_28-7.html

NO.2 激戦の島 ペリリュー島 ( 第29号2012.4.25 版 )

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201204/vol_29-6.html

NO.3 ペリリュー島 玉砕ヲ禁ズ ( 第30号2012.5.25版 )

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201205/vol_30-7.html

NO.4 パラオと丸木俊、そして絵本画家いわさきちひろ( 第31号2012.6.25版 )

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201206/vol_31-5.html

NO.5 ミクロネシアから考える非核憲法と平和 ( 第33号2012.8.25版 )