◆所蔵品から◆資料ナンバー9329 「関東防空演習 市民心得」の話

資料班

「関東防空演習 市民心得」表紙・扉

今月は、冊子「関東防空演習 市民心得」をご紹介します。東京市役所の発行です。

表紙には「昭和八年八月」(昭和八年は1933年)「東京市」「吾等の帝都は吾等で護れ!」(われらのていとはわれらでまもれ!)の文字があります。

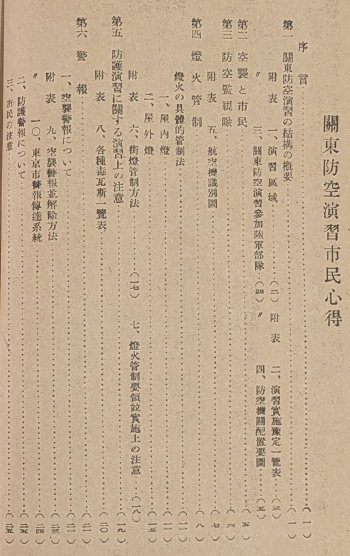

「関東防空演習 市民心得」目次

目次です。

第一「関東防空演習の結構の概要」

第二「空襲と市民」

第三「防空監視隊」

第四「灯火管制」

第五「防護演習に関する演習上の注意」

第六「警報」

となっています。

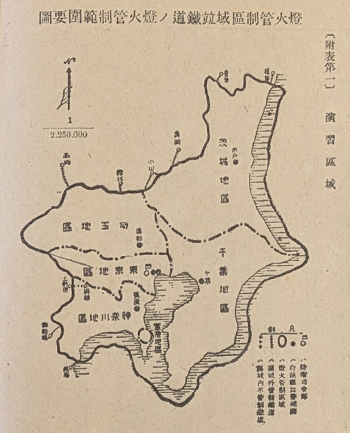

「関東防空演習 市民心得」

「演習区域」

の図です。

「灯火管制区域並鉄道の灯火管制範囲要図」とも書かれています。本文によると「東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の一府四県」が演習区域になります。

この訓練は、陸軍・海軍合同で行われたのですが、市民も参加を求められていました。

「関東防空演習 市民心得」

第二「空襲と市民」の冒頭の文章です。

ツェッペリンの飛行船、ライト兄弟の発動機付きの飛行機が空を飛んでから30年余り、銃後の市民の安穏の夢はかき消された、というようなことが書かれています。「吾々(われわれ)市民の頭上には敵爆撃機の爆音を聴かねばならなくなって来たのであります。」と続きます。

「関東防空演習 市民心得」

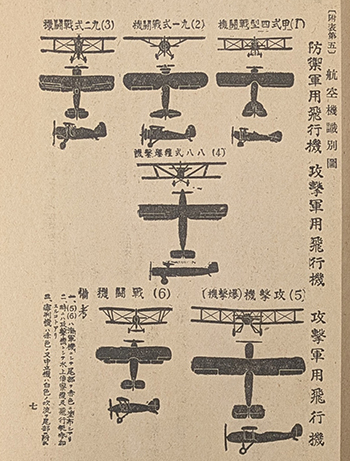

第三「防空監視隊」から、「航空機識別図」です。

シルエットから飛行機の種類を見分けるための図です。

「関東防空演習 市民心得」

第四「灯火管制」です。今回の訓練では、業者が送電を全部止めてしまうという方法ではなく、「各箇管制」で灯火管制を行います。

空から見えないように、灯りに覆いを付けたり雨戸を閉めたり灯りを消したりします。

警戒管制と非常管制の2段階になっています。空襲警報が出ると非常管制となります。

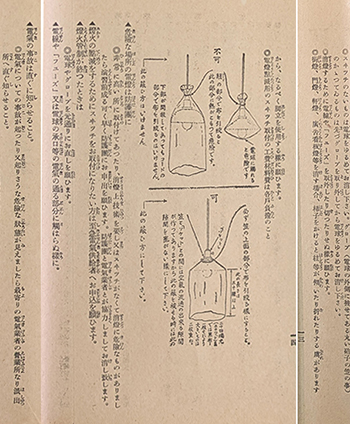

電球の熱で覆いが発火するおそれがあるので、電球に直接覆いが触れないようにすること、上部に熱の逃げる余地を作ること、という注意点が図と共に書かれています。

また、灯りを消すときの注意を読むと、当時の照明にはスイッチ(漢字で「開閉器」)がついていないことがあったようです。そのときは電球をゆるめて消します。電線やフューズ(ヒューズ)を取り外したり切ったりしないように、とも書かれています。

街灯や看板灯など、高い所の照明を消すときは梯子(はしご)より脚立(きゃたつ)を使うように、危険と思われるときは防護団に前もって頼むように、と、注意書きが続きます。

「関東防空演習 市民心得」

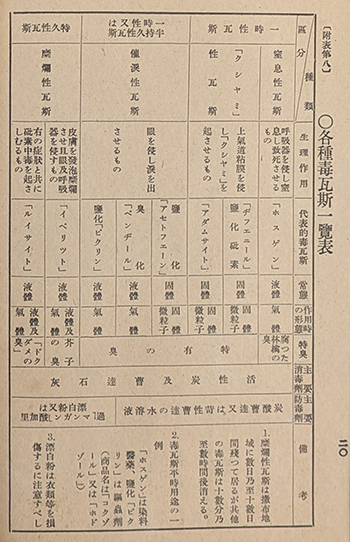

第五「防護演習に関する演習上の注意」では、防護団の役割、訓練内容について、「軍隊、警察、消防官憲を援助」「防火、防毒、避難、その他の作業に従事」と書かれています。

「防毒」という項目があるように、この冊子には爆弾空襲と瓦斯(ガス)空襲の対策が書かれています。この章には毒ガスの一覧表が付いていました。

左から2項目め、「イペリツト」(イペリット)という毒ガスは「芥子の臭」があると書かれています。芥子は「からし」です。マスタードガスという名前をきいたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

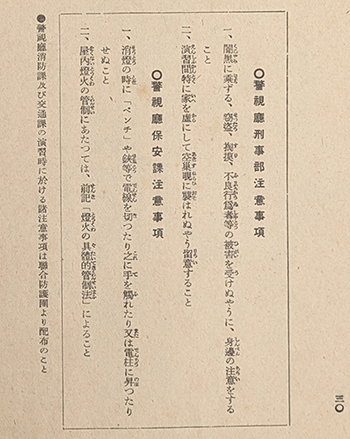

「関東防空演習 市民心得」

最終ページです。「警視庁刑事部注意事項」と「警視庁保安課注意事項」です。

刑事部は「闇黒(くらやみ)に乗ずる、窃盗、掏摸(すり)、不良行為者等の被害を受けぬように」「空巣覗(あきすねらい)に襲われぬよう」

ピースあいち2階常設展「第3展示 戦時下のくらし」

パネル「抵抗の新聞人・桐生悠々」

・1933(昭和8)年8月11日付「信濃毎日新聞」桐生悠々の評論「関東防空大演習を嗤う」

最後にご紹介したいのはピースあいちの常設展「第3展示 戦時下のくらし」

のパネル「抵抗の新聞人・桐生悠々」です。

桐生悠々は「信濃毎日新聞」に、この時の関東防空演習についての評論「関東防空大演習を嗤(わら)う」を書いています。ピースあいちで全文をご覧いただけます。

詳しい画像はこちらからどうぞ。

https://peace-aichi.com/pdf/20250422_toukyouboukuu.pdf

ピースあいちウェブサイトの、所蔵品の紹介のページからも、バックナンバーの関連画像が見られます。よかったらこちらもどうぞ。

https://peace-aichi.com/objects/