戦争の記憶⑥◆愛知時計設計部から通信兵に 水谷 秀男(92歳)

大正12(1923)年に名古屋市熱田区で生まれました。昭和12(1937)年4月、16歳で愛知時計に入社、試作設計部で技師の助手として働きながら、夜間の工業専修学校に3年間、名古屋市立工芸学校第二本科に2年間通いました。

愛知時計では、真珠湾を攻撃した99式艦上爆撃機の図面も引きました。操縦桿の設計や、尾翼の前にキリモミ専用の部材を取り付けたりしました。双発の飛行艇の重量軽減のため、桁の厚さを薄くする設計を徹夜でしたこともあります。

昭和18年からは夜間の名古屋高等理工専門学校(現名城大学)に通っていましたが、赤紙(臨時召集令状)が来て、中部一二九部隊浜松磐田通信隊に飛行兵として入隊しました。入隊したのは全部で600人。当時は兵隊のことを「一銭五厘の命」と言ったんですよ。一銭五厘というのは、当時の葉書の切手代です。葉書一枚の値段で兵隊はいくらでも集められるという意味です。実際には、赤紙は役所の人が持ってきました。

私はその年の4月10日に結婚したばかりでした。10日目に赤紙が来て、その10日後に入隊したのです。「バンザイ!バンザイ!」と町内の人たちに盛大に見送られ、千人針を腹に巻いて、ただただ天皇陛下と国のためにと思って、複雑な気持ちで入隊しました。

入営者の中で内地勤務になったのは35人。幸い、私はその中の一人でした。長男で、結婚しているというのが理由だったと思います。他の人たちは満州方面からフィリピンへ送られて玉砕したと聞いています。仲の良い友達もいました。

飛行隊での実務は通信兵でした。中部一二九部隊浜松磐田通信隊に5月から7月まで、それから東部一九五〇部隊東京赤坂新高隊に配属され、朝から晩まで、略数字信号や和文解読を徹底的にしぼられました。教官が打点した文字を解読するのですが、正解するまで、机と二段ベッドの間で逆さまになっている「逆立ち教育」です。柱にセミみたいにつかまっているのもありました。大変でした。どうしてそんなことをするか? 必死になって覚えるためです。

そのおかげかどうか、7カ月の間に、略数字が1分間に120字、和文が1分間に95字受信できるようになりました。

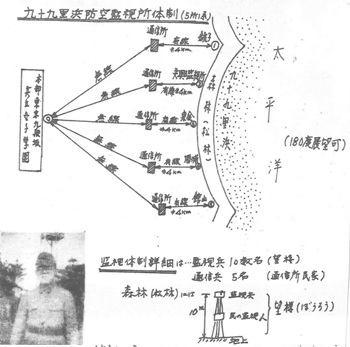

千葉九十九里浜共興村(きょうこうむら)監視所配属(昭和19年10月~20年8月)

19年10月に、千葉県八日市市場共興村の監視所に勤務することになりました。九十九里浜が、アメリカ軍の日本本土上陸地点に想定されていたからです。

共興村では海岸線に高さ10mほどの望楼を建てて、そこで監視兵が海岸線から富士山を目標に飛んでくるグラマンやP51などの米軍機の機種を見分け、通信所に送ってきます。それを略数字(暗号文書)に組み換えて(グラマン→108 P51→307など)、東京の九段本部に一秒でも早く無線で送るわけです。雑音が多くて、了解を確認するのはなかなか困難でした。共興村防空監視所で終戦を迎えました。

戦争体験を語り伝える活動をしてきましたが、もう92歳。体力的にも自信がなくなり活動はやめていますが、二度と戦争をしないために、私の体験を知っていただきたいと思っています。

(水谷秀男さんは、5月16日、「戦争の記憶」に応募するため、ご自身の戦争体験の資料を持って、お一人で「ピースあいち」に来てくださいました。その際、短い間でしたがお話をうかがうことができましたので、ご本人のご了解を得て掲載しました。水谷さんには、その後、「ピースあいち語り手の会」にご入会いただきました。 編集部・赤澤)