死の光景から疎外される戦争

ピースあいち研究会 西形 久司

死と向き合うということ

私が物心ついたときから、私の家では小動物を飼っていた。それは小鳥だったりイヌだったりネコだったりしたが、人間よりもはるかに短い時間しか生きられない宿命を背負った彼らの死に、私はいくども立ち会わなければならなかった。今の子どもたちは、たとえばマンション暮らしだとペットを飼うことすら許されなかったりする。身近な小動物の死ではなく、ゲーム機のなかの仮想現実の死を見て、死と向き合う心構えを身につけていく。食べ物だってそうだ。私たちは日々、無数の命をいただいて生きている。だがパッケージされた食材からは、それがどのような命の一部なのか、想像すらできない。死と向き合って初めて命がよく理解できるのに、いまの私たちはあまりに死そのものから疎外されている。

幼い頃、私は小児ぜんそくに苦しみ、細った気道のすきまからかろうじて息を続けながら、このまま次のひと息ができなかったら自分も死ぬのだろうかと寝つけぬ夜を過ごした。死は、夜な夜な怯える私に忍び寄るものであり、私の身近なものたちを容赦なく不意打ちする存在であった。

痛みの季節に

時がたてばやがて

癒えていくのだろうと思っていたのに

こんなに言い訳をまき散らしても

いっこうに浅くも軽くもならず遠ざかりもしない

冬のあの日

仕事から急いで帰ってきたら

廊下もタタミも血だらけになっていた

火の気のない部屋で

自分の血のしたたりの冷たさに震えていた

もうだめだと

さすがに観念した

1年のあいだに5回の手術

こんどこそと5回期待して5回

痛々しい傷痕だけが残った

ねこの1年はひとの8年にあたるという

長い闘病生活だったね

病院に連れて行こうとすると

いつもはさんざん逃げまわるのに

その時ばかりは自分からケージに入っていった

ねこに教えられるということもあるのだ

最後の日にはこうするものだと

それはあとに残る者を諭すような眼だった

2月16日 この年いちばんという寒さの痛みをその

けっして恵まれていたとはいえない一生の最後の

思い出にしなければならないなんて

病院の待合室でぼくは壁の向こうの

しだいにか細くなる息遣いを感じていた

ひとつのいのちを奪っているのだ ぼくはぼく自身の意思で

苦しめるだけさんざん苦しめて

これでよかったのか これしかなかったのか

解けそうにない 疑問が

引き返せないところまで来てしまったぼくに絡みついた

「安楽死」というが 返された白い箱のなかで堅く

歯を食いしばっていた

鈴のついた青い首輪だけが身につけたたったひとつの財産で

それも ともに煙となった

煙は雲となり雲は雨となり雨は涙となり

またぼくの手の中に戻ってくる

そしてまたぼくをもの問いたげな眼でみつめるのだ

答えに詰まって立ち止まったままのぼくを (『沃野』523号、2009年2月)

魂というものは、おとなになっても子どもの頃とさほど変わらない。数年前、このようなレクイエムでわが家の小動物を見送った。人間が下す死の意味は、いくつになっても解けそうにない。

塗りつぶされる地上の死

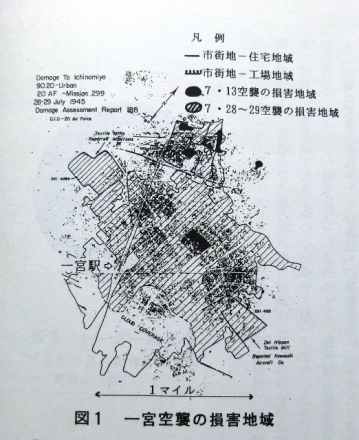

アジア太平洋戦争の末期、米軍のB29部隊は爆撃の任務を終えるたびに「作戦任務報告書」をまとめた。分量でいえば60ページほどのものであり、作戦任務の意義、爆撃目標の重要性、参加した航空団、出撃機数、天候、飛行経路、飛行高度、爆撃航程、敵の反撃、積載した爆弾類の種類と重量、燃料消費量など、膨大なデータの集積の上に立って作成された文書であり、空襲について調べようとする者にとって最も基本的な資料である。この報告書を手に取った日本人にとって、最も知りたい情報は日本側の受けた被害状況、とりわけ犠牲者数であろう。報告書にcasualties(犠牲者)というデータは記載されているが、それは地上の日本人のことではなく、米軍の搭乗員の犠牲に関わるものである。日本側の被害は米軍側にとっては「戦果(成果)」となる。爆弾積載量と燃料消費量のデータは、どのようにして最小のコストで最大の「成果」をあげるかというテーマに、米軍がいかに執心していたかを物語っている。それでは地上の被害はどのように提示されているか。少し考えればわかることであるが、何千メートルもの上空から、地上の犠牲者はカウントできるはずがない。そもそも人間の識別など、とうてい無理である。報告書には、都市爆撃のときは面積焼夷率、工場などの爆撃のときは破壊された工場の屋根の面積が数値として示されている。爆撃任務の翌日、偵察機が1万メートルもの超高高度から地上の写真を撮影していく。それを基地に持ち帰って、1平方マイルごとのメッシュに区切った地図の上に焼けたエリアを塗りつぶしていくのである。目標面積に対して何パーセントの焼夷面積であるか、その数値がその作戦任務の「成果」を示すのである。名古屋などの大都市の場合、目標面積が大きいため繰り返し爆撃を受けることになるが、戦争最終盤の2か月の間に行なわれた中小都市空襲では、1回の作戦で複数の都市が目標とされた。つまり1度の空襲でその都市の目標面積を焼き尽くすことが目指されたのであるが、その面積焼夷率が低いと、「やり直し」の空襲となる。一宮をはじめ全国で3都市が、中小都市でありながら、2度目の空襲を受けている(他に大牟田・宇和島)。大都市でも、市街地の目標面積の一定割合を焼き尽くすと、もはや都市としての機能を失ったものとみなされ、目標から除外されることになる。名古屋が5月14日に北部を、3日後の17日に南部をそれぞれ集中的に爆撃されたあと、再び市街地そのものが攻撃目標とならなかったのは、そのような事情による。

殺意なき殺人

「私は、自分が殺した相手はだれひとりみていない」――これはB29搭乗員であった詩人ジョン・チアルディの言葉である(スタッズ・ターケル編『よい戦争』晶文社1985年、221頁)。B29の搭乗員に具象としての人間を殺そうという殺意があったかどうか。「戦争」という共通の言葉で表現されてはいるが、20世紀以降の戦争は、殺意なしに殺し/殺される事態を意味するようになった。

次にコンラッド・クレインの著書の一節を引用する(邦訳は未刊のため、私の試訳を掲げておく)。

〔1945年3月10日の東京空襲の〕作戦任務報告書は次のように強調している。「攻撃の目的は都市の住民に向けて無差別に爆弾を落とすことではなく、都市部に集中した工業目標や戦略的目標を破壊することにある」。この言説のもくろみは、焼夷弾爆撃に対する批判に反論するとともに、任務の価値に疑問をもち、〔機体の〕爆弾倉に染みついた人肉の焦げる臭気から罪悪感にとらわれる恐れのある搭乗員を、その良心の呵責から是が非でも救い出そうとすることにある。(コンラッド・クレイン『爆弾・都市・市民』カンザス大学出版部1993年、131頁/〔 〕は引用者による補足)

大規模な都市空襲では、猛烈な上昇気流が発生し、B29の機体はしばしばそれに煽られたという。焼夷弾を投下し終えて爆弾倉を閉じることは、焼かれた都市の臭気をそのままパッケージして基地に持ち帰ることを意味する。搭乗員は、基地に帰投し、爆弾倉のハッチを開けた瞬間に、自分の行ないの意味を発見し、初めて罪悪感にとらわれるのである。ところが、そのような搭乗員に対しては、おまえは都市を攻撃したのではない、立派に戦略目標を攻撃したのだという言葉が、おそらくは催眠術のような効果を発揮したのではないか。

進化の迷い子

デーヴ・グロスマンは、ピュリツアー賞にノミネートされたその著『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫2004年)で次のような2つの事例に言及している。

ピラニアやガラガラ蛇はどんな相手にでも噛みつくが、敵が同種のときはピラニアは尾で打ち合うだけ、ガラガラ蛇は取っ組み合うだけである。(47頁) ニューギニアの未開部族は狩猟のときにはたくみに弓矢を扱うのに、部族間の戦闘では矢尻の羽根を抜いてしまうという。戦争になると、この不正確な役立たずの矢だけを使うのである。(56~57頁)

進化のどこか途中で道を間違えてしまったのかもしれない。私たちの本能のどこかに、ともに生きるための知恵として、このような約束事がインプットされているはずなのだが……。

軍事技術の向上は、科学技術の発達の負の側面である。人類の戦争の歴史のなかで、20世紀の戦争は国家総力戦であるとともに、技術の発達によって目に見えない敵と戦う戦争となった。敵と味方の間に広大な射程距離が横たわるようになった。そして21世紀のこんにち、エアコンのきいたオフィスに出勤し、ディスプレイを見ながら、地球の反対側の無人攻撃機を操作して大量の人間を殺戮できる時代となった。進化のあげくに、ビジネスライクな殺戮にまでたどり着いてしまったのである。ここからは罪悪感など生まれようがない。現代の戦争は死の光景から疎外された戦争なのである。

軍事技術の発達とともに、戦場で戦う「戦士」のあり方も変わってきた。サム・キーンはその著書『敵の顔』のなかで次のように述べている。少々長くなるが引用する。

今日の戦争技術は、敵についてのわれわれの考え方を徐々に変えつつある。……兵器の射程距離が長くなり、もはや殺そうとする相手を尊敬することも憎むこともなくなるからである。ミサイル技術者あるいは爆撃手は「標的」から非常に離れており、自分が行う殺戮に直面せずにすむのだ。ヴェトナム戦争で従軍したあるパイロットが私に語ったように、「超高度から任務を遂行している限りでは大丈夫だった。だが、接近して地上掃射をせざるをえず殺している人間の顔が見えた時には、僕はひどく動揺した」。昔の戦士には、どっしりした肉体的力、敏捷さ、熱烈な憎悪、そして殺人を堪能する能力が必要とされた。……当今の戦士はこれと反対に、冷静で感情に動かされない専門家でなくてはならない。計算が正確であり、効率への愛は別として他のどんな情熱にも思考が乱されない場合にのみ、戦士は勝利する。(『敵の顔』柏書房1994年、86~87頁)

16世紀の宗教改革者マルティン・ルターは、領国全体が危機に直面した際には、「敵を征服するまで、安んじて戦争の慣わし通りに殺戮し強奪し放火しあらゆる災害を敵に加えることが、キリスト教的であり、愛の行為なのである」と説いた(『現世の主権について』岩波文庫1977年、77頁)。現代における「愛の行為」は、もっぱら神ならぬ「効率」に対して捧げられる、デジタイズされた(digitizedデジタル化された)「愛」なのである。

戦争の年輪

一生かかっても買えない高価な武器を持たされ

空を飛ぶのは生まれて初めて そして人殺しさえ

軍隊帰りは決まってストリートに逆戻り

シカゴのストリートにはベトナム帰りの古参まで

戦争の年輪 この国の不幸のかたち (『詩人会議』47巻7号、2009年7月)

シカゴ大学のノーマ・フィールドは、戦後もPTSDに苦しめられ、社会復帰できないまま、シカゴのストリートに堆積していく元兵士について言及している(加藤周一ほか『教養の再生のために』影書房2005年)。

死の光景の真っただ中へ

現代の戦争は、死の光景から疎外されている。そもそも私たちの日常が、死の光景を遠ざけて成り立っている。3・11の津波が押し寄せる映像でも、人間が映っているシーンは巧妙に切り取られていた。もちろんそれには倫理的な理由があり、それはそれで正当なことであるが、現代の私たちはこのようにしても死の光景から遠ざけられている。

現政権になってから、私たちの日常にも戦争の暗い影が差し始めた。日常で大量の死の光景に接するのは自然災害時などに限られるが、戦争になるとそれが日常となる。戦争という非日常が日常と化すと、現代の私たちの心はあっけなく壊れてしまうのではないか。

自衛隊でも、現代の戦闘がきわめてストレスフルなものとなってきていることから、ストレスにつぶされないための心身の鍛錬に関心が向けられているようである。たとえば最近の戦争では、従来のような遮るもののないオープンスペースでの野戦から、市街地を戦場とする対テロ戦闘へと、戦闘の中心軸が移行しつつあるという。

まず、市街地戦闘では交戦距離が短く、敵と至近距離で対面する機会が増えてくる。敵の顔を見ながら引き金を引くことは大きな精神的ストレスにつながり、そのために「ある種の冷徹さ、残忍性が必要」になってくるという。また、通常の小銃弾は容易に人体を貫通するために、胸や胴体部分に被弾しても絶命するのに8秒程度かかる。その間に「撃たれた本人も撃たれたという認識がないので、本能的に反撃行動の撃ち返しがある」。そのため、自分の撃った弾が命中しても「再度同一の照準で射撃し、更にもう一発正確に即死する部位に弾を打ち込む」ことが求められるという。ここでも自衛隊員に求められる素質は残忍性である。さらに、市街地戦闘では、敵に撃たれる前に敵を撃たねばならないために敏捷さが要求される。その一方で、住民を完全に避難させることはできないため、敵を見極める冷静さも必要である。これがまたストレスを増幅させる要因となる。

なお、日本家屋が木造であることも注意を要するという。小銃弾は100メートル前後では40センチの丸太をも貫通してしまうために、身を隠す物影など存在しないと心得よというのである。ここでは、日本国内での市街地戦闘をも想定して訓練していることに注意を払っておきたい。

このように様相が一変した現代の戦闘では、自衛隊員は「きわめてストレスフルな戦場環境」に身を置かねばならないことになり、訓練により「精神・心理的強靭性」を身につけることが要求されるという(以上、富士学校普通科部副部長・高峯秀之「今、第一線で起こっていること」(『陸戦研究』54号2006年3月)による)。自衛隊員も、当然のことながら現代っ子であり、死の光景から疎外された日常で暮らしている。死からの疎外を特質とする現代の戦争は、他面では、仮想現実の死しか知らない現代っ子を、容赦なく死の光景の真っただ中に投げこむ冷酷さを持ち合わせている。海外派兵帰りの自衛隊員の自殺率も、かなりの高率であるという。過酷な環境から受けるストレスへの脆弱さを克服することとともに、ときに残忍性までが、対テロ戦闘へと比重を移しつつある自衛隊にとって、喫緊の課題とされているのである。

心やさしい兵士を知らないか

どこかに人道的な兵器はないか

何ひとつ壊すことなく

だれひとり傷つけることのない

精鋭と呼ばれる部隊をたちどころに腰抜けにし

最新兵器で身を固めた兵士たちを

とたんに厭戦気分に陥らせるような

人間ひとりも殺せないほど不器用な

どこかに

平和そのもののような

安心そのもののような

そのような兵器はないか

どのような高価な兵器よりも安価で

いかなる先端技術の結晶よりも原始的な

兵器と呼ぶことがどうにもためらわれるような

百年を経ても少しも古くならないような

そのような理想に最も近い間の抜けた兵器

たとえば

知らぬ間にひとりで降りられない高みにまで登った

腕白なあなたをがっちりと受けとめた

父の鋼を思わせる2本の腕のような

あるいは

寒さで寝つけぬ私をすっぽりとくるんでくれた

幼い日の母の肌のにおいを思い起こさせるような

堅くて柔らかい兵器に持ち替えようとする

真に勇敢な兵士は

どこかにいないものか

戦わぬことに命をかけようとする

そのような心やさしい兵士は

この地上のどこかに

いないものか (『沃野』474号、2005年1月)

非情な戦場に送り込まれていく兵士たちに、あなたならどのように呼びかけるだろうか。

閉ざさない、という生き方

個々の人間でも、あるいは民族という単位でも、多かれ少なかれとても似ているところと、とても違っているところがある。その違いばかりを必要以上に誇大化するところに、敵と味方の距離が広がり、争いが生まれる。サム・キーンの『敵の顔』もそのことを主題としていた。敵の顔を醜悪なもの・卑劣なものとして描きだすことによって、自国の人々の敵愾心を掻き立てるのである。逆にいえば、そのようにでもしないと、違うところと同じだけ似ているところのある人間どうしは、憎しみ合うことができないのである。

今世紀の進化論

手ぶらの2人が

ばったり出会った

言葉が通じないと分かると

なあんだという顔をして

互いに差し出した手を握り

その手を振ってその場は分かれた

同じ路上でこんどは

武器を手にした2人が

ばったり出会った

言葉が通じないのは敵に違いないから

即座に撃たれる前に撃ち倒した

半ば口を開いて息絶えた2人は

親しげに言葉を交わしているように

見えなくもなかった

生まれつき

牙もなければ鋭い爪もないから

言葉があった

またまた路上でのこと

手ぶらの1人と武器を持ったもう1人が

ばったり出会ったとしよう

手ぶらは通じもしない言葉で制止したが

弾丸の饒舌の前には無意味であった

でも明らかに

おびえていたのは武器持ちの方だった

これは昔むかしの寓話ではない

戦火の止むことのない今世紀の話である

それにしても

牙も鋭い爪も武装解除して

ようやく言葉までたどり着いたというのに

なぜあと1歩の進化をためらうのか? (『詩人会議』49巻3号、2011年3月)

最後に、この無意味に長い文章を、エドワード・サイードの次のような賢者の言葉で締めくくりたい。

――人間は閉じた容れ物ではなく、異物が中を通り抜けていく楽器なのだ。

(『ベンと剣』ちくま学芸文庫2005年、89頁)