◆常設展から◆今は「戦後」か「戦前」か 運営委員 吉川 守

先の選挙で衆・参両院の多数派を占めるに至った現安倍政権は、「日本を取り戻す」「積極的平和主義」などを標榜し強引な国会運営によって、多くの国民が危惧・批判する法(国家安全保障会議創設関連法11/27、特定秘密保護法12/6)を次々と性急に成立させています。さらにこの先、「武器輸出三原則」の見直し、「集団的自衛権」の解釈改憲による容認、そして現憲法の改正と国防軍の創設などを目指しています。この流れの先に見えるものは・・・。

「戦争の全体像 15年戦争」と「命の壁」

「今の日本は『戦前』に似てきた。」との声が、多く聞かれるようになってきました。「ピースあいち」は、先の戦争に学び、二度と戦争を起こすことのないことを願って創られた資料館です。2階の展示室に、「戦争の全体像 15年戦争」のコーナーがあります。今の日本がどういう状況にあり、政治の流れがどこを向いているのかを知るためにぜひ訪ねていただきたいコーナーです。

戦争は、ある日突然に起こるものではありません。必ず「意図」があり、それに向けて周到な準備がなされます。

明治開国以降、日本は欧米に追い付くために富国強兵政策のもと、アジアへの侵出を図ります。日清(1894~95)・日露(1904~05)戦争、韓国併合(1910)を経て、1931年満州事変開始に至ります。その後、日中全面戦争突入(1937)~アジア・太平洋戦争への拡大(1941)~日本の敗戦・第二次世界大戦の終結(1945)に至る一連の戦争を、私たちは「15年戦争」と呼んでいます。

その半世紀を超える期間日本の歩んだ道が、このコーナーの流れる曲線に沿って小型パネル22枚にまとめられています。目を上げれば、地図・年表・写真などの大型パネルがその理解を視覚的に助けてくれます。

兵士は「死」を強制され、国内では、戦争に反対する者は「非国民」と呼ばれ社会から排除されるなど、すべてが「戦争のため」と犠牲にされました。「治安維持法」による学問・思想への弾圧、言論・文化・芸術の統制と戦争協力、教育の国家統制と皇国教育などを背景に、戦争のための「国家総動員体制」がつくられていきます。

同時に、この日本が起こした戦争でどれほど、とりわけアジアの人々に被害を与えたのか、「強制連行」「慰安婦」「南京大虐殺」「731部隊(細菌兵器・人体実験)」などを例に、その一角が紹介されています。

目を後ろに転じれば、戦争で斃れた人々の写真の展示があります。その中に、目を開いた3人の子どもの写真があります。子どもを避けるはずのない戦争によって、体も心もひどく傷ついているであろう子どもたちです。その開いた眼は何を見てきたのか、その瞳は何を語っているのか、心を傾けたいと思います。

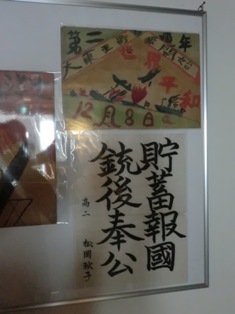

「戦時下の暮らし」より 子どもの絵と習字

最後に、隣の「戦時下の暮らし」のコーナーに展示されている子どもが描いたと思われるポスターを紹介します。戦闘機らしき航空機が、戦艦らしき船舶を攻撃している絵と、「12月8日大東亜戦争開始二周年」の文字が一緒に描かれている中に、「世界平和」と朱書されています。これぞ教育の国家統制の結果であろうと思うとともに、今、叫ばれている「積極的平和主義」とは、このことではないかと思わせてくれます。

二度と「戦前」を招来させぬために、ぜひ「戦争と平和の資料館 ピースあいち」をお訪ねください。