五月、そして憲法――96条改憲問題 ピースあいち館長 野間 美喜子

憲法記念日の5月、連休もある5月、ピースあいちが開館した5月、そして自分の誕生月でもある5月。 空は青く、緑が萌えて、何かいいことがありそうな・・・一番好きな月。

にもかかわらず、今年はそんな気分でない。政治が悪すぎる。憲法が変えられそうで危ない。原発再稼働の動き、TPP交渉への参加・・・・・。見たくない人ばかりが出てくるので、テレビを見る気もしない今日この頃。

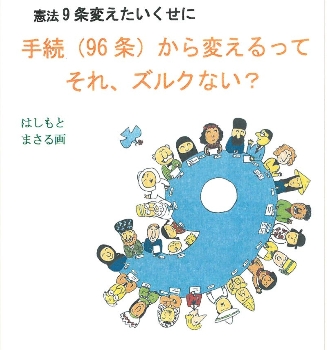

歴史的にみれば、これまで改憲の危機は何度もあった。9条改憲はずっと政権を握ってきた自民党の悲願だったから、当然のことながら、多くの国民は警戒してきた。しかし驚いたことに、今回は96条の改憲が出てきた。これまで自民党でも、憲法96条を変えるなんてことを言い出した人はなかった。これほどズルクて、さもしくて、邪道な改憲を思いつく品性の持ち主は、さすがに歴代自民党にもいなかったのだろう。ところが、である。安倍晋三という人は、全く恥ずかしげもなく、得意満面これを出してきた。だから今、私たちは、いやおうなく、この問題に立ち向かわねばならなくなった。

私は、数か月前から、96条改憲に反対する論拠をできるだけ多く集め、そのなかから、国民にわかりやすく端的に言い表しているものを探し出そうとしてきた。その幾つかを紹介しながら、問題を整理してみようと思う。

憲法の本質論から

まずは、憲法の本質からのアプローチである。

「立憲主義とは国家権力を縛ること。多くの人が勘違いをしているようだが、憲法は国民の権利を制限するものではないし、法律の親分でもない」(伊藤真弁護士2013年3月2日の中日新聞)

「憲法は国民が統治者を規制する最後のよりどころ。半数を超えた程度の数の国会議員が、その他の反対を押し切って改定に乗り出すことでいいか。そんな改定案を示して国民に賛否を問うことが、主権者・国民を尊重した態度と言えるか。その案が国民投票で過半数の支持を得たとして、最高法規としての信頼性や安定性は十分か。国民が表明できるのは賛否だけであり、条文の内容に意見を言うことはできないからだ。広範な国会議員が十分に論議し、国民の熟慮に耐え、かつ多くの賛成が得られる案を示す―それこそが国会の使命であろう」(論説委員室 山崎隆志)

「近代憲法の使命は、ときの権力の手足を縛り、国民の基本的人権を守ることにある。それゆえ憲法は、ときの権力が自己に都合よく憲法を変えることをあらかじめ防ぐべく、改正の手続を厳格にしているのである。したがって、安倍氏のいう「過半数」への改変は、その時々の権力者の恣意を招きやすくするという意味で到底許されるものではない」(ちゅうおう第29号 小笠原猛)

「縛られた当事者(権力者)が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒」(毎日新聞4月9日夕刊・小林節)

単純多数決の危険性から

中日新聞5月3日の社説では、さらに意味深い指摘がある。単純な国民の多数決による危険性にふれたものだ。

「たとえ、国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛っているのです。また日本国民の過去の経験が現在の国民をつなぎとめる鎖でもあるでしょう。」「民主主義は本来多数者の意思も少数者の意思も汲み取る装置ですが、多数を制すれば物事は決められます。今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲主義の原理は正反対の働きをします」。 ここで憲法学者の樋口陽一教授の言葉を引いている。「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが今日の立憲主義の知恵なのです。国民主権といえども、服さねばならない何かがある。それが憲法の中核です。例えば13条の「個人の尊重」などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束事をいくつも定めているのです。」

「人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやすさゆえに、過去の人々がわれわれの内なる愚かさを拘束しているのです」「首相は96条の改正に手を付けます。発議要件を議員の3分の2から過半数へ緩和する案です。しかし、どの先進国でも単純多数決という”悪魔”を防ぐため、高いハードルを設けているのです。96条がまずいけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません」

外国の改正手続きをみる

次に諸外国の改正規定を見てみよう。

朝日新聞は2013年3月13日の社説で、「3分の2の意味は重い」という題で比較表を掲げて諸外国の憲法改正規定について、「大多数の国は厳しい制約を課している」と書いている。

2013年3月14日付で日本弁護士連合会が出した「憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書」は、以下のように諸外国の改正手続きを詳しく紹介している。

「日本国憲法第96条と同じように、議会の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求している国としては、ルーマニア、韓国、アルバニア等がある。ベラルーシでは、議会の3分の2以上の議決を2回以上要求し、さらに国民投票を必要とする制度である。フィリピンでは、議会の4分の3以上の議決と必要的国民投票を要求している。日本国憲法よりさらに厳しい要件である。」「国民投票を要しない場合にも、再度の議決が要求されるものや、連邦制で支邦の同意が要求されるものなど、さまざまな憲法改正手続きを定める憲法がある。例えば、イタリアでは、同一構成の議会が一定期間を置いて再度の議決を行い、2回目が3分の2未満のときには要求があれば国民投票が行われる。アメリカでは、連邦議会の各議院の3分の2の賛成と4分の3の州議会の承認を必要とする。なお、ドイツでは議会の3分の2以上の議決、フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される」

このように厳しい改正要件であっても、多くの国では、これまで多くの憲法改正がなされている。アメリカは戦後6回、ドイツは59回、イタリアは16回、フランスは27回、韓国は9回だそうである。外国では、要件が厳しくても、必要な憲法改正はなされている。「96条の要件が厳しすぎるから、日本ではこれまで憲法改正がなされなかった」などというのは、全くのウソであることが判る。

政権を担う政党が、このようなすぐにばれるウソをつくとは全くひど過ぎる。

日本では、国民が憲法改正の必要を認めず、憲法改正を望まなかった結果にほかならない。

96条改憲論を論破!

以上を踏まえたうえで、96条改憲論をみてみよう。

「96条は、国民が憲法を改正するべきかどうか、主体的に参画する機会を奪っている」「国民の60~70%が変えたいと思っても、国会議員の3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば、指1本ふれることができない。これはおかしい」という。言い分はこれしかないようだ。反論しよう。

世の中には、重要なことを決するには構成員の3分の2以上の賛成を必要とするというルールは実に多い。組織や団体の基本を変えるときなど重要な事項の決定は3分の2の特別決議を要件にしている。会則の改正、定款の変更などは当然特別決議である。会社法をみると、株主総会で特別決議を要する事項はずらずら並んでいる。(定款変更、事業譲渡、組織変更、合併、解散・・・) これらは、安倍さん曰くの、「いずれも3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば、指1本触れられない」ことになっているのだ。組織の基本に関わる重要事項は、十分議論して、3分の2以上の人たちの賛成を得てやる。3分の2以上の人たちを説得できないことは止めようというのが長い経験からくる人間集団の知恵であり、世界的に認められているルールでもある。

安倍さん!「これらは全部おかしいのですか?」 普通のルールを「おかしい」と感じる人は、その人の方が「おかしい」と思いますけど・・・。

国会の発議要件が厳しくなければならない理由は、ほかにもある。選挙制度の問題がある。現行の選挙制度では、「衆院選は、小選挙区導入により過去3回、第一党が4割の得票で7割の議席を獲得した。さらに要件を緩和すれば、国民の少数意見で改憲案が国民に発議される可能性がある。」(衆議院憲法審査会での民主党武正公一の発言)。

国会は往々にして国民の多数意思を正しく反映しない。選挙では、1つ1つの政策や考え方で人を選ぶことができないからだ。公約はパッケージになっており、抱き合わせで選ばされる。パッケージで多数をとったからと言って、政策別でみれば多数をとったとは言えない場合も多い。「過半数決議」では全く危ういのである。大盤振る舞いの経済対策を約束して選挙に勝ち、悲願である9条改憲の発議するためには、何としても発議要件を緩和したいのだろうが、それこそ邪道で、「おかしくありませんか?」

しかも、それを、「国民が憲法を改正するべきかどうか、主体的に参画する機会を奪っているから」とか、「国民の60~70%が変えたいと思っても、国会議員の3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば、指1本ふれることができないから」などと、あたかも「国民を重んじ、国民の意思を尊重するために96条を改正をするのだ」と言わんばかり(言っている)を聞くと、もっと言いたくなる。「いつ国民の60~70%が憲法を変えたいと言いましたか?」「早く発議してもらわないと困ると言いましたか?」「変えたくて変えたくて仕方ないのは国民でなくて、あなたたちでしょう」「そんなに国民を重んじてくれるのなら、まず国民の圧倒的多数が望んでいる脱原発からやってください」「再稼働も国民の60~70%が反対していますけど・・・」 そういうことになるだろう。

96条改正論者は「最後は国民投票があるからいいではないか」ともいうが、「常に住民投票を敵視し、潰してきたのは一体誰ですか?」ご都合主義なのか、それとも発議さえしてしまえばこっちのもの、過半数の国民は必ず賛成すると踏んでいるのか、日本国民もひどく馬鹿にされたものだ。

3分の2発議要件の合理性

最後にもう1つ、考えてみよう。なぜ国会議員の発議が3分の2以上で、国民投票が過半数なのか。これには2つ理由が考えられる。

1つは、権力との距離関係である。国会は国民に比べて、絶対的に権力に近い位置にある。議員内閣制をとっている日本では、政府を構成して権力を行使するグループは通常の場合、衆議院の過半数を占めている。だから国会の多数決(過半数)では政府の暴走を止められない。「同じ穴のむじな」だからである。政府と一体の国会が過半数で憲法改正の発議ができるならば、時の政府はいつでも憲法を自分の都合のいいものに変える発議ができてしまう。それでは困るのである。憲法が権力の暴走を防ぐためにある以上、権力により近い国会の要件が国民投票より厳しいのは当然である。

もう1つは、憲法改正の内容を議論できるのは国会であって、国民ではないからだ。国民は発議された改正案に賛否を投じることしかできない。3分の2要件は、国会で十分な議論が尽くされるための担保として存在する。3分の2の国会議員の賛成も得られない内容のものを国民の前に投げ出さないためである。

終わりに

終わりにもう一つ、私が気になっている疑問を書く。それは「憲法96条を憲法96条の手続きで変えることができるのだろうか?」という疑問である。

この憲法は、そもそも制定されたときに、「この憲法は、『各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議』と『国民投票の過半数の賛成による承認』がなければ変えられませんよ」と決められている(運命づけられている)のではないかということなのだ。それこそ、先に紹介した樋口先生の言われる趣旨のように、96条は、「悲惨な戦争を体験した過去の国民が、未来の国民の起こすかもしれない妄挙を防ぎ、人類普遍の原理が末永く保持されるように、厳しい改正要件を課したもの」であって、この憲法が存在する限り(この憲法を全否定しない限り)、この改正要件自体を変更することはできないと考えるべきではないかと思うのである。

この憲法を全否定するのであれば、それはもはや「革命」であって「改正」ではない。憲法96条は、現憲法を前提にする限り、変更できないものではないかと思うのである。樋口先生の指摘はこの見解に近いように思うが、直裁には書かれていない。ほかには、あまり論じられていない(朝日新聞の記事で一度見たような記憶があるのだが、切り抜きがどうしても見つからない)ので、私としては、もう少し勉強したいと思っている。

ちなみに、そのように考えると、自民党が現在出している「自主憲法案」は、現憲法を全面的に作り直す(全否定するもの)であるから、改正手続きになじまない(改正手続きでは変えられない)性質のものではないかと思うのである。

自民党は、それこそ大嫌いな「革命」をやる気なのか? しかし、政府も国会議員も、現憲法の遵守義務(99条)があるから、いくら多数を取っても「憲法の全否定=革命」はできませんよ。だから、ひよっとすると、その憲法遵守義務(99条)を先に変えると言い出すかもしれませんね。

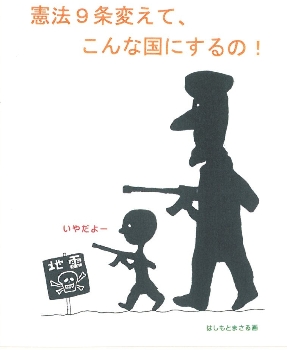

今回は96条改憲について、集めた情報や意見を整理して考えてみたが、安倍晋三の本命は9条改憲にあることは明らかである。これについても、いつか遠くない機会に反論がきちんと書けるよう、準備しておきたいと思う。