日本軍が中国でまいた伝単(その3)―「戦争に関する資料館調査会」史料より

愛知県立大学名誉教授 倉橋 正直

伝単10種類をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/42-4-dentan.pdf

伝単とは、戦争の時、宣伝のため、飛行機から大量に散布されたビラのことである(もともとは中国語)。日中戦争でも、日本軍が多くのビラを投下したことはわかっているが、そのビラ=伝単の実物は、これまでほとんど発見されてこなかった。ところが、名古屋市にいた出口晴二氏が100枚もの伝単を収集し、保存していた。

すべて一冊のスクラップブックにのり付けされている。全部で約100枚ある。伝単のたてと横の長さはそろっていない。おおよそを示せば、よこ長の場合、13×19センチぐらいである。伝単には、すべて鉛筆で番号がつけられている。伝単の多くは多色刷である。少数であるが、白黒のものがある。こちらだけ、白黒刷と示した。伝単の多くはよこ長である。したがって、よこ長の場合は、何も記さなかった。たて長の伝単だけ、たて長と表記した。前号では75号まで紹介した。今回は中国軍がまいた伝単についても紹介する。【資料協力:戦争に関する資料館調査会】

★前述したように、伝単には収集者によって、鉛筆で番号が記されている。ところが、38頁と39頁に貼ってある2枚の伝単には、その鉛筆書きの番号が欠落していた。このため、前号では頁数をまちがえてしまった。そこで、前号の伝単の頁数を訂正する。53号から75号まで、すべての頁数に2を加える。次に、番号が記されていない2枚の伝単を紹介する。

伝単の紹介

欠番1号

【欠番1】 38頁

欠番2号

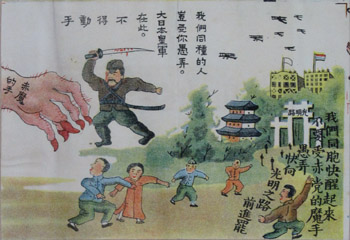

「我們同種的人 豈受你愚弄。 大日本皇軍在此。不得動手」「赤魔的手」、「我們同胞 快醒起来 不要受赤党的魔手愚弄 快向光明之路 前進罷」

【訳】「我々、同種の人が、どうしてお前(共産党をさす)の愚弄を受けようか。大日本皇軍がここにいる。手を出してはならない。」「赤魔(共産党のこと)の手」「我々同胞は眼が覚め始めた。赤党(共産党)の魔手の愚弄を受けるな。早く光明の道に向かって、前進しよう。」

⇒⇒左に「赤魔的手」、すなわち共産党の手が大きく描かれている。日本軍の兵士が刀を振るって、恐ろしい赤魔の手と戦っている。その間に、中国人民衆は急いで安全な所に逃げなさいという構図になっている。日本軍の相手がそれまでの中国軍から、共産党に変わっているのが、この伝単の特徴である。日本軍が支配しているカイライ政権の支配地域には五色旗が翻っている。そこは「光明路」と記されている。共産党の影響を逃れ、カイライ政権の支配地域に移ってゆけという宣伝である。

【欠番2】 39頁

76号

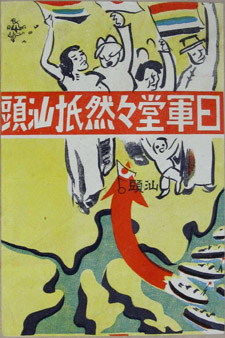

「日軍堂々然抵汕頭」

【訳】「日本軍は堂々と汕頭に着いた。」

⇒⇒中国南部の海岸地方の地図が描かれている。そこに、汕頭(さんとう・スワトウ)の位置が示されている。洋上から日本海軍の艦艇がやってきて、汕頭に向かって進む。それが赤い色の矢印で示される。汕頭が占領されたので日の丸が掲げられている。上には五色旗を振って、日本軍を歓迎する中国民衆が描かれている。汕頭は、日本では「スワトウ」という呼び方で知られる。広東省東部の港湾都市。華僑の出身地として知られる。商工業が盛んな都市である。

【76号】 63頁

77号

「親愛証」「留恋的故郷」「裁断線」

【訳】「親愛証」「離れがたい故郷」「切り取り線」

⇒⇒【75号】と同じ体裁である。たて長。上に大きく「親愛証」と記されている。中央に、「離れがたい故郷」という説明で、白黒の写真がある。

大きな建物が写っている。あるいは有名な建築物かもしれない。「切り取り線」の下は、裸の若い女性が白いシーツの上でポーズを取っている。後ろのカーテンは朱色。図柄は少し違うが、裸の若い女性を描いている点は、前掲の【75号】と同じである。同じ体裁の「親愛証」が2枚、連続して貼られていることになる。

【77号】 64頁

78号

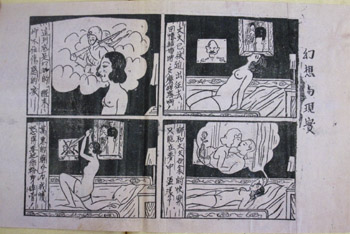

「幻想与現実」「丈夫已被迫出征去、回憶結婚時、多麼甜蜜啊!」「那和丈夫合衾的快楽、只能在夢中蕩漾了。」「這到底是幻想的、醒来、抑不住傷感的涙」「万悪的蒋介石、 我憤怒得要把你粉身砕骨!」

【訳】「幻想と現実」、「ダンナ様は強いられて出征していった。結婚の時を回憶すると、なんと幸せだったんだろう。ダンナ様と同衾する快楽は、ただ夢の中で味わえるだけだ。」「これは結局、幻想だ。醒めれば、悲しみの涙を抑えきれない。」「極悪非道の蒋介石め。私は怒りを覚え、お前をメチャメチャにしてやる。」

⇒⇒19.0×31.5センチ。特別に大きい伝単。白黒。4コマの絵になっている。

「幻想と現実」が題名。裸の若い女性がベッドにいる。壁には2枚の写真。一枚は彼女たち夫婦の結婚した時のもの。もう一枚は蒋介石の顔写真。②彼女が寝ながら、夢で見る光景である。新婚時代、二人で抱き合い、顔を寄せてキスしている情景を、夢の中で思い出している。③彼女は夢から醒め、起きて、涙を流しながら、出征中の夫を思い出す。甘い二人の結婚生活は夢の中に存在するだけ。現実には愛する夫は、兵士となって従軍している。④夢と現実は異なる。いとしい夫を彼女の手から奪い、彼女に一人寝のさびしい生活を余儀なくさせている張本人は、蒋介石であった。そこで、憎っくき蒋介石めといって、彼女が蒋介石の写真を切り刻もうとして、刀を写真に突き刺したところである。

【78号】 94頁

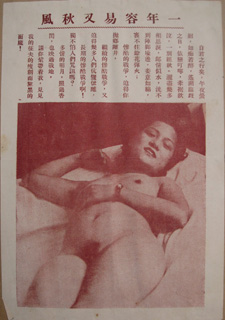

「一年容易又秋風 自君之行矣、午夜縈廻、如痴若酔,遥溯 臨岐之日、依恋叮嚀、牽裾飲泣,一別経秋、灑尽幾多相思涙、郎情似水、流不到陣脚壕辺、妾意如綿、裹不住鎗花弾火、 惨酷的戦争、迫得你抛郷離井、 継続的惨酷戦争、又迫得幾多人們伉儷仳離、 長期的惨酷戦争啊! 独不怕人們咒詛嗎? 多情的名月、照過香閨、也映過陣地、 請你絜帯着我、見見我的征夫的痩削而黧黒的面龐?」

【訳】「一年はあっという間に過ぎ、また、秋風が吹いてきた あなたが出征されたあと、真夜中、あなたのことがまとわりついて、ふぬけのようになった。あなたがお出かけになった日、私は未練がましく、くどくど泣き言をいい、胸にすがりついて、大泣きしたことを、よく覚えている。お別れしてから、また秋になった。あなたを思うと涙があふれてくる。夫を思う気持ちは水に似ていて、あなたのいる陣地や塹壕に流れてゆかない。私の気持ちはどうにもおさまらず、砲火や銃火もそれをおさえきれない。むごい戦争は、いやおうなしに、あなたに故郷を離れさせた。引き続く残酷な戦争はまた、無理やり、多くの夫婦を離ればなれにしてしまった。長く続く残酷な戦争は、人々がのろうのを恐れないのであろうか。多情な名月は、女性の居間を照らすだけでなく、また陣地も照らしている。お月様。どうかお願いします。私を戦場に連れていって、私の出征している夫のやせこけ、黒くなった顔を見させてください。」

⇒⇒裸の若い女性を描いた、同じような趣向の伝単は、これまでにも紹介した。この【78号】の伝単は、絵ではなく、写真を使用しているところが特徴である。写真に添えた説明文の内容は、これまで紹介してきた同種のものとほとんど同じである。たとえば、【74号】の伝単に掲載された文章と、ほとんど同じ内容である。両者の説明文を入れ替えても、別に支障は起らない。

この伝単の写真は、裸になった若い女性を露骨に描写している。このようなポルノ調の写真は、通常は個人がひそかに見るものであって、おおっぴらに多くの人に配るものではない。にもかかわらず、日本軍は、飛行機から散布して、多くの人々に配布するのを目的にした伝単に使用している。絵で示すよりも、写真を使ったほうが有効だという意図で作成されたものであろう。若い女性の裸体画を伝単に掲載することは、兵士たちに厭戦の気持ちをかき立てるものとして、どこの国でも行った。その場合、軍としての誇りがある。だから、裸体画といっても、通常はせいぜい絵画であった。ところが、日本軍は、絵画よりも効果があると判断して、写真を使った。日本軍は、ここまでやったのかとびっくりさせられる。

この【78号】の伝単は最後に貼られていることから、おそらく1939年に作成・散布されたものであろう。日中戦争はすでに長期戦の段階になっていた。中国側は頑強に抵抗を続け、戦争はいつ終息するのか見当がつかなかった。長期戦に業を煮やした日本軍が、それまでの節制を投げ捨てて、このようなポルノ調の写真を伝単に掲載したのであろう。この伝単は、「戦争には、なんでもありだ。」ということを教えてくれる。

【中国軍がまいた伝単5枚】

日本軍がまいた伝単は全部で80枚収録されている。これ以外に、中国軍がまいた伝単も5枚だけ収録されている。中国側も、日本軍に比べれば、ずっと弱体であったが、それでも空軍力を有していた。そこで、中国軍も、日本軍に対して伝単を散布した。

ここに5枚の中国軍がまいた伝単が収録されている。ほかのところで、中国軍がまいた伝単を見たことがない。また、中国軍が伝単を散布したことさえ、知られていない。その意味で、ここに収録された5枚の伝単はきわめて貴重なものである。日本側の伝単だけでなく、中国側の伝単まで収録しておいてくれた収集者(出口晴二氏)に対して、感謝の意を表するものである。

スクラップブックには、中国軍がまいた5枚の伝単について、何の説明もない。これらの伝単は、文字だけが記された簡潔なものである。お金もかけていない。まだ時期が早いこともあって、日本軍の兵士で捕虜になったものが協力していない。もっと遅くなると、日本軍兵士で捕虜になったものの人数も増えてくる。彼らの中には中国側に協力するものも出てくる。日本人の協力者がいれば、日本語の文章もレベルが高いものになったことであろう。しかし、当初は中国軍だけで日本語の伝単を作成した。

外国語の文章を記すことは、会話よりもずっと難しい。そのため、伝単に書かれた日本語はたどたどしい。誤りも多い。それでも、日本語で書かれた伝単を読んでゆくと、胸に迫るものがある。適切な表現ではないかもしれないが、中国軍がまいた伝単から、私はいじらしいという印象を受けた。これだけは日本軍の兵士たちに伝えたいという思いがよく伝わってくる。侵略に抵抗し、祖国を防衛する中国軍の士気の高さを私は感じた。

中国1号

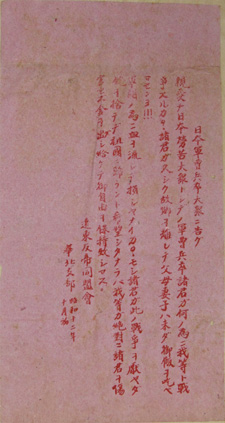

【中国1号】 97頁

「日本軍曹兵卒大衆ニ告グ 親愛ナ日本労苦大衆トシデノ軍曹兵卒諸君ガ何ノ為ニ我等ト戦争スルカ?諸君ガ久シク故郷ヲ離レテ父母妻子ハ未ダ御飯ヲ吃ベマセンヨ!軍閥ノ為ニ血ヲ流シテ損シヤナイカ?モシ諸君ガ此ノ戦争ヲ厭ヤダ銃ヲ捨テデ祖国ニ帰ラント希望シタナラバ我等ガ絶対ニ諸君ヲ傷害セズ金ヲ出(ダというルビがある)シ給ケテ御自由ヲ保持致シマス。遠東反帝同盟会 華北支部 昭和十二年十月初 」

【ピンク色の紙に、赤い字で書かれている。文字だけで、絵はない。たて長。25.8×13.5センチ。漢字とカタカナで書いてある。日本語に習熟していないため、いくつか誤りがある。たどたどしい日本語である。句読点は少ない。読みにくいので、平がなに変えて、書き直す。日本語のまちがいも指摘する。〔〕の中に、訂正した語句を示す。

【訂正したもの】「日本〔の〕軍曹兵卒大衆に告ぐ 親愛な日本労苦〔勤労〕大衆としでの〔としての〕軍曹兵卒諸君が〔は〕何の為に我等と戦争するか〔するのか〕?諸君が久しく故郷を離れて〔離れたので〕父母妻子は未だ〔未だをトル〕御飯を吃べませんよ〔御飯を食べれませんよ〕!軍閥の為に血を流して損しやないか〔損じゃないか〕?もし諸君が此の〔この〕戦争を〔は〕厭やだ銃を捨てで〔捨てて〕祖国に帰らんと〔帰ろうと〕希望したならば我等が〔は〕絶対に諸君を傷害せず金を出し給けて〔たすけて〕御〔御をトル〕自由を保持〔保障〕致します。遠東反帝同盟会 華北支部 昭和十二年十月初」

【説明】この伝単は、「遠東反帝同盟会 華北支部」が1937年10月初めに発行したものだという体裁をとっている。まだ戦争が始まって3ヶ月しかたっていない。ごく初期になる。また、「華北支部」とあるので、華北で散布されたものである。「遠東」は「極東」の意味である。通常、日本人は「極東」のほうを使い、「遠東」とはいわない。戦争の初期、中国軍がとらえたり、あるいは自ら投降した日本軍の捕虜はごく少なかった。中国側が、中国在留日本人の組織として「遠東反帝同盟会」という名称を使っただけであって、この時期、「遠東反帝同盟会」という組織は存在しなかった。

文章の内容は、中国側から日本軍の下士官・兵を対象にして出されたものである。軍曹はいくつかある下士官の階級の中の一つである。この伝単では、軍曹という用語で下士官全体を表現しているが、正確ではない。日本軍の下士官・兵卒で、中国側に投降してくる者に対しては、優遇すると述べている。軍隊には将校・下士官・兵卒がいる。このうち、将校は軍の中核である。彼らは戦争の推進勢力であるから、将校に投降を呼びかけてはいない。軍隊の下層にいる下士官・兵卒に、的を絞って投降を呼びかけている。「親愛な日本労苦〔勤労〕大衆としての軍曹兵卒諸君」という呼びかけの文章から中国側の意図がわかる。下士官・兵卒は日本の勤労大衆だと理解する。そうである以上、彼らが戦争に積極的なはずがない。反戦・厭戦の意図を持っているであろうと見なした。それで、下士官・兵卒に対してだけ、投降を呼びかけたのである。

「軍閥」⇒⇒中国側は、日中戦争を推し進める日本側の当事者を「軍閥」と呼んだ。この場合の「軍閥」とは、日本の軍(軍部)を指している。1930年代、軍(軍部)が国家組織の大半を事実上、掌握し、権力を握る。いわゆる「軍ファシズム」である。中国側はこのような理解に基づき、日中戦争を推し進めるのは軍(軍部)だと見なし、それを、「軍閥」と表現したのである。だから、この場合の日本の「軍閥」は、1920年代の中国でいわゆる「軍閥時代」を作り出した「軍閥」とは違う。「諸君が〔の〕御国の軍閥は、大和魂の大敵である。」というのは、「諸君のお国の軍(軍部)は、大和魂の大敵である。」という意味である。図式的にいえば、「軍閥」=軍(軍部)は許すべからざる中国の敵であるが、しかし、日本国民は中国の敵ではないということになる。

「金を出し給けて」⇒⇒中国側は、投降してきたものには金を出すといっている。しかし、その金額を具体的にあげていない。

「祖国に帰らんと希望したならば」⇒⇒また、投降してきたものは、祖国日本に帰国させるともいっている。しかし、その方策・手段については何も述べていない。当時にあっては、具体的に述べるのは実際には難しかったことはわかる。しかし、帰国の方策・手段を具体的に提示していないことは、この伝単の説得力を低めた。

中国側は、日本語を使って、この伝単を作成し、散布したが、日本語自体が不備なこともあって、効果は小さかったであろう。当時、日本軍が大量の伝単を飛行機から散布し、それが大きな成果をあげていた。そこで、それに対抗するために、急遽、このような伝単を作る。弱体な空軍力を使い、危険を冒して、散布したものであろう。中国軍のせい一杯の抵抗ぶりがわかる。まことに貴重な史料である。

短冊型の伝単(ビラ)3枚が、同じ頁に貼られている。3枚とも、同じ大きさで、体裁も同じである。白い紙に黒い字で、一行だけ書いてある。たて長。19.0×4.8センチ。発行者は、3枚とも「国民革命軍政治部印」である。国民革命軍は、1927年ころの国民革命の時期に存在した軍隊の名称。同軍には、たしかに政治部もあった。しかし、日中戦争の時期に、「国民革命軍」は存在しない。時代錯誤という印象を受ける。3枚の伝単の発行者が、「国民革命軍政治部」となっている理由がわからない。金をかけていない、粗末な伝単である。原文と平がなに直したものを示す。日本語として不備なところもあるので、〔〕の中に訂正した語句を示す。

右から、中国2・3・4号

【中国2号】 98頁

「侵略戦争ヲ反対セヨ!東亜平和ヲ擁護セヨ!国民革命軍政治部印」

【訂正したもの】「侵略戦争を〔に〕反対せよ!東亜〔の〕平和を擁護せよ!国民革命軍政治部印」

⇒⇒当時、「東洋平和」とはよく言われた。しかし、「東亜平和」という表現は珍しい。外国語としての日本語の難しさを感じる。

【中国3号】 98頁

「支那軍並ビニ支那民衆ハ武装解除シタ日軍兵卒ヲ絶対ニ殺サナイ国民革命軍政治部印」

【訂正したもの】「支那軍並びに支那民衆は 武装解除した日〔本〕軍兵卒を絶対に殺さない国民革命軍政治部 印」

⇒⇒当時、日本は中国のことを「支那」と呼んでいた。しかし、中国人は「支那」という語を嫌って使わなかった。「支那軍並びに支那民衆」と、支那という用語をここでは用いている。日本人に読んでもらう必要から、本当は使いたくない「支那」という用語を使っている。中国軍は、捕虜にした日本軍の兵士を絶対に殺さないと言明している。

【中国4号】 98頁

中国5号

「侵略戦争カラ足ヲ退ケヨ!光アル明日ハ 君ヲ待ッテヰルノダ!国民革命軍政治部印」

【訂正したもの】「侵略戦争から足を退けよ〔ひけ〕!光ある明日は君を待ってゐるのだ!国民革命軍政治部 印」

⇒⇒「手をひけ」という表現はあるが、しかし、「足をひけ」といういいかたはない。外国語としての日本語の難しさである。

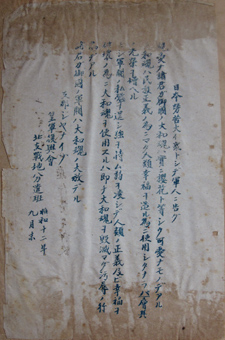

【中国5号】 99頁

「日本労苦大イ衆トシデ軍人ニ告グ親愛ナ諸君ガ御国ノ大和魂ハ実ニ桜花ト等シク可愛ナモノデアル大和魂ハ民族正義ノ為ニマタ人類幸福ヲ造ル為ニ使用シタナラバ一層其ノ光栄ヲ増ヘル モシ軍閥ノ私慾ヲ逞シ強ヲ恃ム弱ヲ凌シデ人類ノ正義及ビ幸福ヲ破壊ノ為ニ大和魂ヲ使用スルハ即チ大和魂ヲ毀滅マダ汚辱ノ行為デアル諸君ガ御国ノ軍閥ハ大和魂ノ大敵デアル 支那ジヤナイゾ 皇軍復興会北支戦地分遣班 昭和十二年九月末」

たて長。縦書き。漢字とカタカナで書いてある。たどたどしい日本語である。句読点は一切、使っていない。平がなに書き直す。日本語のまちがいも指摘する。〔〕の中に、訂正した語句を示した。

【訂正したもの】「日本〔の〕労苦〔勤労〕大い衆〔大衆〕としで〔として〕軍人に告ぐ 親愛な諸君が〔の〕御国の大和魂は、実に桜花と等しく、可愛な〔可愛い〕ものである。大和魂は〔を〕民族正義の為に、また人類幸福を造る為に使用したならば、一層、其の光栄を増へる〔増(ふや)せる〕。もし、軍閥の〔が〕私慾を逞(たくましく)し、強を恃む〔み〕、弱を凌しで〔して〕、人類の正義及び幸福を破壊の〔する〕為に、大和魂を使用するは〔するならば〕、即ち大和魂を毀滅まだ〔また〕汚辱の〔する〕行為である。諸君が〔の〕御国の軍閥は、大和魂の大敵である。支那じゃないぞ。皇軍復興会 北支戦地分遣班 昭和十二年九月末」

【説明】この伝単は、1937年9月末に「皇軍復興会 北支戦地分遣班」が作成したものであるという体裁をとっている。最後の個所に、「支那じゃないぞ。」という文が添えてある。この伝単を作成・散布したのは、中国人ではない、日本人だという意味である。とするならば、「皇軍復興会 北支戦地分遣班」なるものは、中国在留日本人の組織・団体ということになる。

しかし、前掲の【中国1号】でも述べたように、戦争が始まって、まだ3ヶ月も経過していない1937年9月末、中国軍の捕虜になった日本兵はまだ少ないし、中国軍に協力するものは、彼らの中からまだ出てきていない。だから、この時期、中国側に協力する中国在留日本人の組織・団体はまだ存在しなかった。このような組織・団体が作られるのは、もっとあとになってからである。文面では、日本人が出したことになっているが、実際には、この伝単は中国軍が独力で出したものである。日本人の協力が得られず、中国人だけで作成したので、伝単に記された日本語のレベルは高くない。誤りが多いのはやむをえないことであった。

「日本労苦大い衆としで」⇒⇒まず「大い衆」は大衆の誤り。「労苦」は「勤労」という意味。「としで」は「として」の誤り。自分たち(皇軍復興会 北支戦地分遣班)は、「日本の勤労大衆」であるとする。その立場から日本の軍人に以下のように訴えるという。

「御国」⇒⇒「おくに」と読んでおく。日本を指す。。

「大和魂は、実に桜花と等しく、可愛なものである。」⇒⇒この伝単の文章の主題は大和魂である。サクラの花をかわいいと普通、表現しない。まして、大和魂は決してかわいいものではあるまい。「かわいい」という表現は、大和魂の形容としてはふさわしくない。。

「強を恃む〔み〕、弱を凌しで〔して〕」⇒⇒「恃強凌弱」という四字成語から来ている。「強いのをよいことにして弱い者をいじめる」という意味である。「もし、軍閥が私慾を逞(たくましく)し、強いのをよいことにして弱い者をいじめ、」云々となる。。

「毀滅」⇒⇒「壊滅する。すっかり破壊する」。

「汚辱」⇒⇒「よごす。けがす」

もし軍閥が大和魂を悪用したならば、それは大和魂を破壊し、よごす行為であるという。

そして、軍閥は、大和魂の大敵だと断じている。

まとめ

【大量の伝単の発見】

戦争の時、飛行機から敵国の軍隊や民衆に大量のビラ(伝単)を投下する方式は第一次世界大戦の時から始まる。だから、日中戦争の段階で、飛行機からの伝単散布はまだ20年ぐらいの歴史しかなかった。飛行機の発達とともに、伝単はより頻繁に散布されるようになる。それだけ伝単の散布は有効性を持っていたからである。

伝単は、当時にあっては、情報戦の有力な武器の一つであった。そこで、日本軍も中国戦線で各種各様の伝単を散布した。収集者(出口晴二氏)は日本軍が散布する伝単を個人的に収集し、それをスクラップブックに貼りつけて保存した。これまで紹介してきたように、日本軍がまいた伝単は80枚であった。さらに中国軍がまいた伝単5枚が加わる。合計85枚の伝単が貼りつけられていた。これだけ多数の伝単が残っていたことには驚かされる。貴重な史料である。

今回、私は85枚全部を写真つきで紹介することができた。今後、これをもとに、日本軍の伝単に関する研究が進展することを望んでやまない。伝単の研究から、日本軍の持つ特性がいくつか浮かび上がるかもしれないと思うからである。

【伝単の内容】

伝単の多くは多色刷である。紙質も悪くない。金がかかっている。伝単には必ず絵が描かれている。伝単に描かれた絵は、日本人が描いたのではなく、中国人に描かせたものであろう。中国人の軍民に見せるのであるから、彼らが見慣れた中国の伝統的な絵柄のほうが適していたからである。中国人に描かせることもあって、伝単は日本ではなく、中国のどこかで作成・印刷したことであろう。日本軍の作成した伝単についての研究は遅れている。そのこともあって、伝単の作成・印刷などについては、ほとんどわからない。

伝単では、進攻する日本軍の強さを宣伝する。戦力にまさった日本軍がどんどん進撃し、中国の広大な領土を占領する。それを伝えて、中国人民衆を不安にさせ、絶望させるという効果をねらう。逆に,中国軍の弱さを暴露するものもある。中国軍の将兵や中国の民衆を不安にさせる。おどす効果である。また、戦争によって、情報がとぎれる。中国軍の将兵や中国の民衆にまちがった情報を伝え、彼らを混乱に陥れることもねらった。

当時、中国側の指導者は蒋介石であった。彼をリーダーとする中国軍は頑強に抗戦していた。蒋介石の権威をおとしめる内容の伝単が多い。中国の将兵や民衆が蒋介石に対して抱いている尊敬の気持ちをなくすように、蒋介石の権威の失墜を執拗にねらった。

共産党勢力は抗戦する中で次第に強大になってきていた。そこで、伝単では、蒋介石と共産党の協力関係を崩そうと図る。蒋介石政権に対して、共産党と共闘しても、将来的には必ず裏切られるぞと恫喝した。また、英・米およびソ連が中国を陰に陽に支援していた。そこで、伝単は、諸外国からの支援はあてにならない、遠からず中止になろうと、危機感を煽った。

伝単は、中国軍の将兵の軍隊からの離脱・脱走を促した。兵士たちの厭戦・反戦の気持ちを拡大させ、軍隊からの脱走をそそのかした。投降票と記した伝単を、日本軍は大量に投下した。拾った伝単をそのまま投降票として使い、日本軍に投降してこいというわけである。投降票と記した伝単は、赤い色を使い、派手な図柄を用いている。戦いの局面によっては、この伝単を用いた投降票は相当、有効だったことであろう。

将兵の脱走を促す方策として、故郷に残してきた家族・妻子のことを描いたものが多い。いとしい妻子の所に帰るために軍隊から脱走せよというわけである。この場合、妻子は「おとなしく」描かれる場合もある。しかし、より効果的にするために扇情的な図柄が多用された。若い女性の裸体画が頻繁に使われる。それだけ効果があったからであろう。絵画の裸体画よりももっと効果を高めるために、ポルノ調の写真を使う場合さえあった。

伝単の散布はとにかく効果があった。そこで、日本軍は手をかえ品を変えて、各種各様の伝単を作成し続けた。これらの伝単を仔細に調べることによって、日中戦争の時、日本軍が何をねらっていたかの一端が明らかになってこよう。

【資料協力:戦争に関する資料館調査会】(2013年5月17日)

伝単をPDFでご覧いただけます。(PDF 8ページ)

http://www.peace-aichi.com/42-4-dentan.pdf

過去の記事はこちらからどうぞ

◆【史料紹介】日本軍が中国でまいた伝単◆(1)

(↓全文はこちら)

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201303/vol_40-4.html

(↓詳しい画像はこちら)

http://www.peace-aichi.com/40-4_dentan1.pdf

◆【史料紹介】日本軍が中国でまいた伝単◆(2)

(↓全文はこちら)

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201304/vol_41-4.html

(↓詳しい画像はこちら)

http://www.peace-aichi.com/41-4_dentan.pdf