常設展「リニューアル現代展示」の見方 (その3)

-50年代、世界の中の日本と平和を願う人々-

ピースあいち研究会 丸山 豊

【概要】

その1(11月号)

1.リニューアル前の現代展示(旧展示)への評価は?

2.見る人に優しい、平和の大河の展示へ*

3.写真が伝えるもの・・・「悲しみ」「愚かさ」と「希望」「愛」

4.「現代はいつから」 時代区分論と時期区分論

その2(12月号)

5.カント「永遠平和のために」の読み解き方

6.写真が伝えるもの、選択のポリシーとは

(1)上部の写真の流れから読み取ってほしいこと

(2)下部の写真から「暴力」「破壊」「悲しみ」「愚かさ」が伝わるか?

7.いのちを脅かすもの=原発写真が語るものとは ―平和的生存権から考える―

その3(2月号)

8.1945年~60年の冷戦構造をアジア、市民、平和から考える

9.第3次世界核大戦争の危機と市民たち

10.50年代の新しい指導者の登場

11.「憲法9条と日米安保」50年代の日本と世界

8.1945年~60年の冷戦構造をアジア、市民、平和から考える

いわゆる戦後から1950年代(1945~1960)の見方が大きな課題となった。なぜなら現代社会の抱える問題の根はこの時期にあるからである。それを展示できるか。軸となる年表部分は字数が制限されてくる。説明文はできるだけ避けなくてはならない。

教科書的な把握なら「50年代は米ソ対立、核戦争におびえた時代」といえる。「リニューアル現代展示」では、この時代像をアジア、平和への願い、市民(女性)の観点から見直してみた。「今まで抑圧されてきたアジア、アフリカが民族自立の声をあげはじめた時期、世界の市民が平和的共存を求め動き出した時期」ではないかと。

ところが歴史研究者がこの時期の日本をどう描くか、私たちはリニューアル展示の学習の中で大きな変化に気づいた。彼ら研究者は、いわゆる「終戦記念日」としての8月15日をターニングポイントとしてとらえていないことだった。(*1)「連合軍占領」「朝鮮戦争」「講和条約」「日米安保と沖縄占領」までをアジア・太平洋戦争の連続した同時代性とみるようである。

アジアの人々にとって「1945.8.15」こそ歴史の大転換区分であり、民族自決、独立の出発点に立つ日である。ではアジアは独立を果たすため日本敗戦後どこと戦ったのか。それに対し米ソ冷戦体制はどう動いたのか。アジアの一員としての日本の果たした役割が問われることになる。

朝鮮半島がなぜ分断されたのか、ヴェトナムではどんな戦いがあったのか。アジアの平和に向けて日本の市民はどんな働きかけをしたのか。そのとき日本国憲法はその理念を武器にできたのか。正直、展示からは読み取れない部分である。

朝鮮半島を分断国家に追い込んだ責任の一つに日本の植民地支配があったことは、常設展を見れば一目瞭然だが、「朝鮮戦争」(*2)(*3)が今なお連続していることを忘れている。東アジアの平和を日本が構築する責務があることを感じ取って欲しいのだが・・・。

その中にあって日本国憲法は役割を果たし得たのか。常にこんな観点から考えたい。

展示パネルから 朝鮮戦争時代の機関車

(*1)日本の戦後の時期区分論が揺れている。一部の研究者は1951-52年(朝鮮戦争を機に1951年調印したサンフランシスコ条約、日米安保条約発効年)を重視するが、1945.8.15は日本とアジアの人々にとっては大きな歴史的転換日である。1945.9.2(降伏条約調印)は単なるセレモニーに過ぎない。一方アジア・太平洋戦争を1931.9.18(満州事変)からとし総力戦と占領期を同時代と見なす視点から1951-52年までを連続した時期とみなす研究者もある。十五年戦争の性格、戦後のアジアの視点を研究者で共有できているのか疑問も多い。

(*2) 東南アジアでインドシナ戦争が続く中、東アジアでは中国で国民党と共産党の内戦が激化し、1949年中国共産党の毛沢東が中華人民共和国の成立宣言をし、蒋介石は台湾に逃れ形の上では2つの中国となった。朝鮮半島でも日本の敗戦後北緯38度線でソ連とアメリカの占領下、南北分断国家になり(南=大韓民国、北=朝鮮民主主義人民共和国)互いに対立し一触即発の状態となる。1950年6月25日北朝鮮が突如北緯38度線を越えて南に侵攻。アメリカは直ちに国連軍の名のもとに軍隊を南に投入し朝鮮戦争が始まった。これに対し中華人民共和国は人民義勇軍を投入し北を支援。その結果アメリカと中国が朝鮮半島で直接戦闘状態に入る。1953年7月ようやく休戦協定が調印された。しかし、3年1か月にわたる戦火は朝鮮の国土を廃墟と化し、同じ民族間の酷い争いで数百万人の人々を殺傷し、親子、兄弟、肉親を南北に分断した。今もこの戦争は和平に至らず休戦のままである。

(*3)朝鮮戦争の性格は冷戦下の代理戦争も含め複雑だ。1949年中華人民共和国成立、1950年朝鮮戦争勃発は冷戦下に始まっていた逆コースを加速させた。戦争中にサンフランシスコ講和条約、日米安保条約が締結されアメリカに従う仕組みができた。日本国憲法の理想が逆方向に歩み始める仕組みになっていく。その結果、日米両政府にとって憲法第9条をどうするかが、最大の課題となった。

9.第3次世界大戦の危機と市民たち

この50年代、世界は第3次世界大戦、核戦争の危機におびえた。しかし東西冷戦核戦争の危機の中でも、世界の市民はやはり東西冷戦の中での平和共存を求めた。また圧政からの自由、独立を求める大きなうねりもアジア、アフリカ、中南米で起こった。

まず第1に米ソ核戦争危機に対し1950年「核兵器の犯罪性、非人道性」(*1)を呼びかけたストックホルムアピールがある。この呼びかけに対し、全世界で約5億人の市民が賛同署名した。その力が朝鮮戦争、インドシナ戦争での原爆使用をストップさせた。

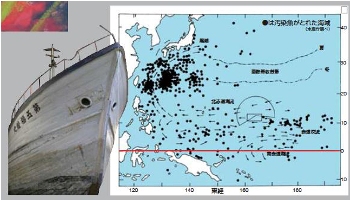

次に注目すべきは女性の願いと行動である。これは日本から始まった。1954年3月1日、ビキニ環礁での米国水爆実験で被曝した第五福竜丸・死の灰事件を契機に東京杉並の主婦(女性)からといわれる原水禁署名運動が全世界に広まり、翌1955年8月6日広島で第一回原水爆禁止世界大会を成功させた。同時に「生命(いのち)を生みだす母親は、生命を育て、生命を守る」をスローガンに母親大会(1955.6日本大会、同年8月スイス、ローザンヌで世界大会)をもち、その声は第9条を持つ日本国憲法が世界に広まる歴史となった。(*2)

こうした平和の願いは、植民地支配下にある人々にも勇気を与え、民族自決と結びついていく。インドシナ戦争はこの動きの中からみると民族独立戦争であった。

展示パネルから 第五福竜丸

(*1)オバマ大統領のプラハ演説「核なき世界」もこの流れと考えたい。しかし政権2期目を迎えた2013年一般教書演説からは核兵器廃絶への意欲は伝わってこない。

(*2)去る1月27日NHK「日本人は何を考えてきたのか」の最終回で「女たちは解放をめざす~平塚らいてうと市川房枝」が放映された。二人の平和運動、母親大会、非核運動への足跡を見た。二人は戦争協力への自らの責任を明確にして、平和と命の尊さを訴え続けた。3.11後の今、改めてこの問題が問われている。田中優子と上野千鶴子のコメントで納得した。

10.50年代の世界の新しい指導者の登場

(ホーチミン、ネルー、スカルノ、周恩来、ナセル、エンクルマ、カストロ)

50年代の民族独立の波は世界に広がり、1954年5月、インドシナではディエンビエンフーの戦いでフランスはヴェトナムに大敗北した。ホーチミンの指導によりヴェトナム民族独立への道(*1)が開けた。これは非同盟諸国を励まし、大きな影響を与えていく。

翌6月、インド訪問中の中国の周恩来とネルー首相の会談で「平和5原則」(*2)を主とした共同声明が発表された。この中で示された「平和地域の建設で世界平和をめざす」という民族自決と主権尊重の精神は現代に生きている。(非核地域、ASEAN、東アジア平和共同体構想など)

この会談を契機として1955年インドネシアのバンドンで第1回アジア・アフリカ(AA)会議が開催され、「バンドン平和10原則」(*3)が採択された。欧米や日本に支配された諸国が国際政治に大きな影響を与えた歴史的な会議となった。

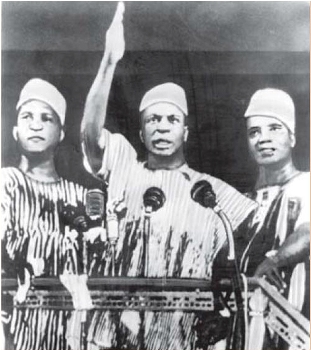

この会議に出席したエジプトのナセルは、スエズ運河の国有化を宣言しアラブ諸民族の独立を支援した。アフリカでは1957年のクアメ・エンクルマの指導でガーナがイギリスから独立し、アメリカの裏庭といわれたラテンアメリカでも1959年にカストロらがキューバ革命を成功させた。

こうして平和、民族自決、民族解放、反植民地運動の波がAAのすみずみまで押し寄せていく。一方アメリカ(アイゼンハワー大統領)はこうした世界の流れを恐れ「まき返し」(ソ連封じ込め)政策に転じ、軍事同盟の強化と核兵器配備を推進し冷戦対立を強めた。アメリカのインドシナ介入もその一環である。日本は日米安保と共にその渦中にあった。

展示パネルから

クアメ・エンクルマ ガーナ初代大統領。独立運動のリーダー

1957年アフリカ英国植民地では初の独立を果たす。

(*1)インドシナ半島では、独立運動のリーダーであり社会主義者でもあるホーチミンが日本の降伏を契機に1945年9月ヴェトナム民主共和国の独立を宣言。アメリカはソ連の影響を恐れこれを阻止しようとフランスを支援し、フランスは1946年傀儡政権をつくり再び軍隊をヴェトナムへ派遣した。そのためヴェトナム解放軍と戦闘状態となりインドシナ半島も冷戦から熱戦へと変化した。これがインドシナ戦争である。時を同じくして1950年には冷戦に組み込まれた朝鮮戦争が勃発し、第2次世界大戦後のアジアは再び戦乱の場と化した。

フランス敗北撤退後代わってアメリカがヴェトナムに介入。この火種がくすぶり続け1960年から本格的な戦闘状態になりヴェトナム戦争が始まる。

(*2)領土主権の尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の5原則

(*3)世界29カ国が参加、基本的人権・国連憲章の尊重、人種・国家の平等、内政不干渉、侵略行為の禁止、国際紛争での平和的解決など戦争の違法化、国際連合憲章に沿ったものである

11.「憲法9条と日米安保」50年代の日本と世界

世界の大きな流れから見つめ直すと日本が見えてくる、アジアも見えてくる。

つまり、非同盟主義(AA諸国)と世界世論の形成が朝鮮戦争とインドシナ戦争の休戦、をもたらしたといえよう。1960年、国連総会では非同盟諸国の決議(植民地不当支配、民族自決)がおこなわれ、いわゆる「アフリカの年」が始まった。

そのとき日本政府はどうしたか。日本はアジアの一員であり、日本国憲法に従えば、非同盟主義の中心的存在であって然るべきであった。しかし、こうした世界の動きにアメリカは焦り、冷戦の「砦」としての日本、なにより沖縄がその最前線に立つことになった。

日米安保条約と日本国憲法の相克と矛盾の時代(1950~60年代→現代も)への突入である。現代展示リニューアルでもこのあたりが薄れてしまった。60年安保闘争が世界史的にどんな意義を持つのか。もう一度問い直したい課題でもある。

その前に戦後民主主義のシンボルである「憲法9条と日米安保」を掲げ、正面から向き合った「砂川闘争」(*1)を取り上げなくてはならなかった。砂川米軍基地拡張反対の運動は1955年に始まる。沖縄だけでは足らず、日本全体のアメリカの後方基地化に対し「憲法9条」を掲げた市民による米軍基地反対運動であった。刑事事件となりあの有名な1959年3月「砂川事件・伊達判決」(*2)が出された。「米軍の日本駐留は、第九条の第二項に違反する」、つまり「日米安保は憲法違反」の判決が下った。安保闘争の前年である。

60安保闘争はこうした50年代の世界と日本の歴史を背負っている。つづくヴェトナム戦争、日本・沖縄の関係、世界的に広がった反戦平和の声、世界が大きく変動するたびに日米安保と日本国憲法はその意義を問われてきた。伊達判決は決して古いものではない。「日本国憲法の存在意義」のみならず「集団的自衛権」への警告も読み取れ、日本の「今」を予言している。

(*1)米軍立川基地(東京)の拡張に反対する「砂川闘争」で1957年7月、土地測量に反対するデモ隊と警官隊が衝突。基地内に立ち入った学生や労働組合員が逮捕され、7人が当時の日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪に問われ起訴された。1959年3月、東京地裁(伊達秋雄裁判長=94年死去)は「日本が米軍の駐留を認めることは戦力の保持に当たり、憲法九条に違反する」との判断を示し、刑事特別法は無効として7人全員に無罪を言い渡した(伊達判決)。その後、検察が一気に最高裁に持ち込む「跳躍上告」をし、最高裁は一審判決を破棄。差し戻し裁判で63年12月、7人全員の有罪(罰金2千円)が確定した。( 2011-04-09 朝日新聞 )

しかしその後、市民の粘り強い運動により、1977年に全面返還された。

(*2)伊達判決(1959.3)の内容:

憲法の趣旨は、「従来のわが国の軍国主義的、侵略主義的政策についての反省の実を示さんとするに止まらず、正義と秩序を基調とする世界永遠の平和を実現せんとするための先駆たらんとする高遠な理想と悲壮な決意を示すものといわなければならない。従って憲法第九条の解釈は、かような憲法の理念を十分考慮した上で為さるべき」として日本国憲法の前文と9条の関係を指摘した。

安保と米軍駐留については「合衆国が極東における国際の平和と安全の維持のために事態が武力攻撃に発展する場合」「戦略上必要と判断した際にも当然日本区域外にその軍隊を出動」でき、国内の米軍軍事施設、基地等は「合衆国軍隊も軍事行動のために使用されるわけであり、わが国が直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれ、戦争の惨禍がわが国に及ぶ虞(おそれ)は必ずしも皆無ではなく、従って日米安全保障条約によってかかる危険をもたらす可能性を包蔵する合衆国軍隊を許容したわが国政府の行為は、『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きないようにすることを決意』した日本国憲法の精神に悖(もと)るのではないかとする疑念も生ずるのである」と指摘した。つまり憲法前文の精神と相容れないとした。

次に米軍の存在は「日本国憲法第九条第二項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるをえず、結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからずものといわざるをえないのである」と述べ、安保条約は日本国憲法に違反するとの認識を示した。(参考文献 渡辺治『憲法9条と25条・その力と可能性』 かもがわ出版 2010.12)

リニューアル現代展示には見えてこない部分は余りに多い。しかし、見えないメッセージはピースあいちの様々な日常活動から学ぶことができる。それは「今」を考えさせてくれる。