「戦争中の新聞等からみえる戦争と暮らし」 ◆九江の慰安所の写真

愛知県立大学名誉教授 倉橋 正直

絵・写真をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/20120222_39-4_shinbun.pdf

【1】 中国人女性を収容した「慰安所」

慰安所の絵と写真を題材にして、従軍慰安婦問題について考える。初めはピースあいち所蔵史料の慰安所の絵である。「まぼろしの反戦記録映画 戦ふ兵隊 監督 亀井文夫 上映記念画集 八枚一組 1000円 製作 「戦ふ兵隊」上映実行委員会 原画提供 田島清氏」と、封筒の表紙に書かれている。その封筒の中に8枚の絵があり、その中の一枚に慰安所を描いた絵がある。発行年月は不明。「原画提供 田島清氏」とある。また、絵にKTという署名があるので、この絵を描いたのは田島清である。戦争中にこのような絵は描けない。戦後、中国に出征した経験を持つ田島清が、当時のことを思い出して、描いたものである。

写真ではないので、当然、正確さには欠ける。しかし、上手に描けていて、当時の慰安所の状況がよくわかる。むしろ、ややきれいに描きすぎているきらいさえある。実際には、軍事占領下、中国人女性が日本軍によって売春を強制されていたという、「うらみ」やある種の「すごみ」が猥雑さとともにうずまいていたはずである。

絵の左上に、「慰安所 文字通り将兵の慰安の場所 入口でチケットを買い、上に掲出の名前で相手を指名する。“何事ぞ 花買う人の 長刀”という所か」という書き込みがある。一人の客(長靴を履いているので将校か。)が入口の所で、受付の女性に申し込んでいる。受付には、「○○部隊慰安所」という看板がかかっている。そして、受付の女性の上の壁に、十数名の女性の名札が掲示されている。彼女たちが、その時、この慰安所に所属していた人たち(売春婦)であった。

名札の一枚だけが拡大して示されていて、それには「三号室 さくら」と書かれている。「さくら」は、もちろん本名ではない。いわゆる源氏名である。中国語の本名を使うわけにはゆかないし、また、日本軍の将兵もわかるように配慮して、簡単な日本語で代用したのである。受付をしている年配の女性も、また、部屋から身体を出している若い女性も、ともに中国服を着ている。ここで働いている女性は受付の女性も含め、全員、中国人であった。したがって、ここで描かれているのは、軍事占領下にある中国戦線のどこかに設置された、中国人女性を収容した売春施設である。

絵で描かれた女性たちのいる部屋は小さい。同じ規模の部屋がトイレのように並んでいる。まさに売春をするだけの、そっけない建物の構造である。安直なつくりであって、金をかけて作った建物ではない。そこに、売春行為をなにほどか、あいまいにさせるような、含羞を含んだ情緒ある風情を感じさせるものは何もない。まことに殺風景な光景である。

ことばも通じない占領下の中国人女性を集めた施設だったからである。ことばが通じないので、中国人女性と日本軍将兵との間に、人間同士としての交情が生まれる可能性はほとんどなかった。売春行為が終れば、あっさりとしたもので、兵隊たちはコトバもかけずに、さっさと部屋から出ていった。というより、兵隊たちとしても、女性の部屋に長く居ようがなかった。こういった現象は、日本人の「慰安婦」を収容した施設では決してなかった。

戦争は大きな悲劇をもたらす。若い中国人女性の多くが、不幸にも戦火に巻き込まれ、日本軍の兵隊を相手に、むりやり売春をさせられた。この絵で描かれている女性たちの多くは地元の住民であろう。戦争で、経済生活がめちゃめちゃになる。軍事占領下、まともな仕事はない。日本軍の相手を拒否すれば、しばしば殺された。彼女たちはやむなく売春をすることで生き延びる道を選んだ。日本軍に占領された町で、若い女性が生きてゆくために売春婦にならざるをえない現象は、広く見られた。日中戦争は、8年間も続き、中国の広大な領域が占領された、未曾有の規模を持った戦争であった。だから、彼女たちが収容された施設の状況も当然、さまざまであった。前掲の田島清が描いた慰安所も、その中の一つであった。

次に、現地の中国人女性を収容した売春施設、すなわち、「慰安所」が、果たしてどこに建てられたのか、また、「慰安所」の名前・状況は途中で変らなかったのかである。

田島清が描いた慰安所の看板に「○○部隊慰安所」と記されていた。○○部隊の将兵だけがこの慰安所を利用する。彼らの利便性を考えれば、○○部隊の駐屯地のごく近い所、あるいは隣接して、この慰安所は設けられたことであろう。

しかし、中国の町につくられた日本人町に「○○部隊慰安所」という看板が掲げられている慰安所が、つくられたとは考えられない。日本人町には、周辺から数多くの部隊の兵隊が順番にやってきて、在留日本人から飲食と売春の提供を受けた。だから、日本人町の中に○○部隊専用の施設など置けるはずがなかったからである。

○○部隊はずっと同じ場所に駐屯し続けるわけではなかった。戦局に応じて、部隊も移動してゆく。「○○部隊慰安所」と称していた慰安所も、部隊が変われば、看板も変わらざるを得ない。○○部隊が去り、△△部隊が来れば、慰安所の看板も「△△部隊慰安所」と変更する。占領が続く限り、占領軍専用の売春施設として、慰安所はずっと存在し続けた。これが中国人慰安婦を収容した慰安所の特徴であった。

【2】 岩田軍医が撮影した九江の慰安所

岩田錠一軍医は、1938年7月から1941年1月まで、約2年半、中国戦線に出征した。彼は写真が趣味で、戦地で撮影した写真を多く残している。主に江西省九江市の軍の病院に勤務したので、残された写真の大半は九江で撮影したものである。

九江の町を写した彼の写真集の1頁に、2枚の写真が貼り付けてある。それぞれ「九江市」と「慰安所」という説明がある。「九江市」とあるほうは、明瞭さに欠けるが、繁華街の写真である。繁華街にもかかわらず、写真には住人は一人も写っていない。

前号(「九江の町は空き家ばかり」、ピースあいちメールマガジン第38号。2013年1月)で、日本軍は次の作戦(南昌作戦と漢口作戦)の作戦基地として九江の町を利用するために、占領後、九江の住民を10ヶ月間も、郊外の難民区にとじこめ、帰還させなかったと述べた。住人が一人も写っていないことから、撮影時期は九江の住民の帰還を禁じていた時期(1938年8月~1939年6月)であろうと推察される。

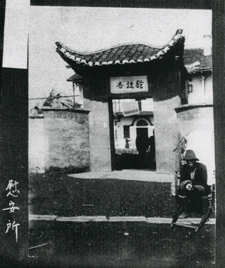

もう一枚は「慰安所」という説明のある写真である。慰安所とされる建物の入口の部分が撮影されている。入口の門には瓦を乗せた屋根がついている。屋根の両端は中国の伝統的な家屋のデザインのように、上方にそりあがっている。入口の上に、「吉捷館」(きっしょうかん)と、左から右へ大きく書かれた大きな看板が掲げられている。中にある建物は、門の影になってしまい、よくわからないが、二階建ての建物である。庭も広い。

入口を入ったところに、兵隊の影が写っている。敷地の奥に、小さく一人の女性(?)の姿が見える。慰安所の建物の前に人力車があり、その横に車夫が一人、座り込んでいる。当時、中国の都市では人力車が簡便な交通手段として、広く利用されていた。写真の左側に、岩田軍医の手によって、「慰安所」と白い字で説明が記されている。

建物がやや大きいことや、「吉捷館」という看板が門に掲げられている状況から、この建物は、もともと通常の民家とは思われない。もとから飲食・売春の場として使われていた建物だったかもしれない。同じ頁に貼られていることから、二つの写真の撮影期日は近いと推察される。「慰安所」の写真もまた、九江の住民の帰還が禁じられている時期に撮影されたものであろう。

岩田軍医が撮影した「慰安所」なる建物は、占領期間の初期にだけ存在した、日本人「慰安婦」が収容された施設ではないかと推察する。「慰安所」という名称で呼ばれ、占領期間の初期にだけ存在した売春施設の存在を示す写真は珍しい。貴重な写真である。

【3】 日本人町の形成と慰安所

日中戦争時、日本軍のある部隊が進撃する。戦闘部隊の最後尾に従軍記者がつく。戦闘部隊とは、さらに離れ、いわば就かず離れずといった感覚で、売春業者と彼らに率いられた売春婦の一団がついてゆく。

彼女たちの使う施設は、占拠してから、しばらくの間は「慰安所」と呼ばれた。しかし、日本人町が形成されるようになると、後述するように、名前も実態も変わってゆく。

とにかく、占領した町に早く入れば入るほど有利であった。よりどりみどりで、立派な家屋を自分の家として接収できた。また、他の売春婦たちが来ていないので、ほぼ独占的に兵隊たちの相手をすることができた。だから、売春婦たちは少しでも早く、占領した町に入ろうとした。彼女たちの使う施設は、占拠してから、しばらくの間は「慰安所」と呼ばれた。しかし、日本人町が形成されるようになると、後述するように、名前も実態も変わってゆく。

日本人町は占領後、数ケ月程度で形成された。そうすると、在留日本人たちの自治組織が形成されてくる。それは「○○日本人会」(○○は居住する都市の名称。たとえば、九江日本人会と称した。)と呼ばれた。女性たちを戦争に協力させるために、国防婦人会の組織が作られる。また、兵役の経験がある男性を対象にして、在郷軍人会も組織される。彼らは兵力が不足した時には警備の仕事などにかり出されることもあった。国防婦人会と在郷軍人会が、いわば日本人町の住民を動員・監督する二大組織であった。学齢期の子どものために、日本人小学校が設立された。また、内地の町のマネをして、『商工案内』を刊行するところもあった。その一例として、『開封商工案内』をすでに紹介した(「開封の日本人町――『開封商工案内』(1942年刊行)の紹介」、ピースあいちメールマガジン第29号。2012年4月)。このように、在留日本人が次第に多く集まってくるに従い、日本人町が形成されてくる。

【4】 日本人「慰安婦」の人数が最も多い

前述したように、性的ドレイ型の朝鮮人「慰安婦」、および、現地で日本軍相手の売春を強要された中国人「慰安婦」が収容された「慰安所」は、名前や内容が基本的にずっと変わらなかった。それに対して、日本人「慰安婦」を収容した施設や彼女たちの職業名は途中から変更されてゆく。

変わっていった理由を検討する。第一は、日本人「慰安婦」の人数が格別に多かったからである。外務省調査部編『海外各地在留本邦内地人職業別人口表』(復刻版、不二出版、2002年)から、中国戦線(満州国・関東州・台湾および香港を含まない。)に出かけた在留日本人(朝鮮人・台湾人は含まない)の状況を紹介する。1940年(昭和15年)、中国戦線の在留日本人は37万人。男性23万人(62%)、女性14万人(38%)。女性14万人のうち、1940年10月で、「芸妓・娼妓・酌婦其他」は1万5千人であった。伝統的な職業区分なので、娼妓も入っているが、実際には中国戦線に娼妓は一人もいなかった。1940年で、在留日本人の4割が女性であった。そのうち、1万5千人が売春婦であった。

1940年、領事館管内の統計である。九江の場合、総数2467人、男性1342人、女性1125人、このうち「芸妓・娼妓・酌婦其他」、すなわち売春婦として届け出ていたのは568人であった。九江の場合、売春婦の比率がとくに高く、在留日本人女性のおよそ半分(50.5%)は売春婦であった。

いわゆる従軍慰安婦の大半は日本人女性であった。彼女たちは、戦地に出かけ、そこで日本軍の将兵を相手に売春することを、あらかじめ承知して、中国戦線などに出かけた。戦地における売春は、たしかに多少、危険であったが、明日の命も知れない兵隊相手ということで、効率よく稼げた。戦地に自らの意思で出かけていったということで、彼女たちは、戦時、戦地に出かけた「からゆきさん」であった。

このように、日本人町では売春婦の存在が相当めだった。これだけめだつと、彼女たちを収容する施設を「慰安所」という名前ですますことは難しかった。たとえば、「慰安所」にいる日本人「慰安婦」も、とくに職業名がないので、朝鮮人や中国人の「慰安婦」同様に、どこそこにある「慰安所の女」としかいえなかった。売春は、飲食と並び、日本人町のいわば二大「産業」であった。

【5】 日本内地や租界の売春の方式を導入する

第二は、中国戦線に形成された日本人町が、日本人「慰安婦」のありかたに影響を与えたことである。日本人町を内地の町と同じようなものにしようという意向が働く。そうなった時、それまで繁昌を極めた「慰安所」も変わってくる。当初の「慰安所」は、兵隊が売春する場所という意味しかなかった。飲食も伴わず、ただ、売春をするためだけの施設であった。こういった殺伐とした名前を持った施設は、内地の町には存在しなかった。

こうして、「慰安所」は次第に、名前も実態も変わってゆく。まず、施設は、内地と同じような名前の店(料理店・飲食店・カフェ)に変わる。売春業者が料理店・飲食店・カフェの経営者になる。また、「慰安婦」の呼称も変わる。内地の売春婦の呼称を名乗るようになる。

前述したように、日本当局は、外見をはばかり、日本人町では公娼制度を名目上、廃止したので、娼妓は一人もいなかった。また、遊廓も一切作られなかった。「慰安婦」は芸妓・酌婦・女給のどれかを名乗るようになる。彼女たちは前借金(ぜんしゃくきん)に縛られていたから、実態は娼妓に近かったが、名目は芸妓・酌婦・女給のどれかを名乗った。

この変化には一定の時間がかかった。中国の都市の一角に作られた日本人町に、日本式の料理店・飲食店・カフェがある日、忽然と出現するはずがなかったからである。「慰安所」から、料理店などへの変換には、数ヶ月の時間を要した。

のちに一部の日本人町で刊行された『商工案内』を見ると、多数の料理店・飲食店・カフェが掲載されている。「慰安所」はお店ではないから、当然、『商工案内』には一切掲載されていない。『商工案内』が刊行されるような時期になると、実際にも「慰安所」はなくなっていたであろう。

こうして、日本人「慰安婦」の売春の場は、内地と同様に料理店・飲食店・カフェとなった。「慰安所」は、占領直後の短期間、存在しただけであった。

第三の要因は、租界との関係である。日本は、中国各地、たとえば、上海や天津などに従来から租界を持っていた。そこでも、当然、売春が行われていた。なじみのある、租界で行われていた売春の方式を、日中戦争で出現した日本人町に取り入れた可能性がある。

租界と日本人町の状況は似ていた。ともに中国の既存の都市の一部に、日本人が集中して居住するものであった。それゆえ、租界ですでに行われていた売春の方式を、日本人町に導入することは容易であった。これまで、租界のことはほとんど言及されてこなかったので、租界ですでに行われていた売春方式の影響を強調しておく。

【6】 従軍慰安婦問題の重要性

前述したように、九江の場合、占領方式が特殊であった。占領直後から10ヶ月間、地元の中国人を追い出し、郊外の難民区で暮らさせた。10ヶ月間、九江の住人は日本軍の将兵だけであった。日本軍にとって必要な、少数の中国人(人力車の車夫・売春婦・苦力隊の隊員)だけが九江の町に入ることを許された。

「慰安所」は、日本人「慰安婦」を占領の初期にだけ収容した施設であって、通常ならば、数ヶ月程度で消滅するはずであった。ところが、九江の特殊性によって、10ヶ月間、その存続が長引いてしまう。「慰安所」が長く存続しているところを、岩田軍医がたまたま撮影したのである。

日本は国際的な(主に欧米諸国からの)批判を受け、関東州・満州国に引き続いて、中国戦線に形成された日本人町においても、公娼制度を名目的に廃止する。公娼制度に組み込まれた娼妓の状況はたしかにみじめであった。その公娼制度下の娼妓よりも、性的ドレイ型の慰安婦はもっとひどい状況に苦しんだ。彼女たちが収容された慰安所はドレイ小屋に近い存在であった。だから、日本人町に性的ドレイ型の朝鮮人の慰安所を設置していない。また、中国人女性を収容する慰安所も、日本人町には設置していない。日本人町に暮らしたことのある住人は、日本人町で、性的ドレイ型の朝鮮人慰安婦を見たことがない、彼女たちが収容された「慰安所」も見たことがないと証言する。実際、性的ドレイ型慰安婦の朝鮮人女性や中国人女性を収容した「慰安所」は、日本人町には存在しなかった。

朝鮮人女性や中国人女性を収容した慰安所は、日本人町の中にはなく、駐留部隊の駐屯地の近くに、あるいは、それに隣接する所に設置された。軍隊の駐屯地は日本人町からやや離れている。通常、在留日本人が駐屯地に行くことはない。だから、日本人町の住人は朝鮮人女性や中国人女性を収容した慰安所を見ることはなかったのである。

これまで、従軍慰安婦問題を扱う場合、強制的に慰安婦にされた朝鮮人女性に対する非人道的な扱いを多く問題にしてきた。彼女たちは、日本政府に対して謝罪と補償を求めてきた。しかし、彼女たちの切実な訴えは、きちんと聞き入れられていない。それゆえ、彼女たちを支援する運動を引き続き、推し進めてゆかねばならない。

これと同時に、従軍慰安婦問題は日本の軍隊の特性をとらえてゆくのに、とても有用であり、重要なカギを与えてくれるという認識も大事である。外征している日本軍の兵站、とりわけ飲食や売春といった、兵隊たちの「福利厚生」がどのようになされていたかを調べる時、慰安婦問題は重要な材料を提供してくれる。

戦後、中国戦線からの引揚者は、軍人・軍属が104万人、民間人が49万人であった。軍隊の半数近くの民間人が中国戦線に移住していった。これだけ多くの民間人を軍事占領地に連れてゆく軍隊はほかにはない。日本軍隊だけの現象である。逆にいえば、日本軍は、軍隊の半数近くの大量の民間人を占領地に連れてゆき、彼らに軍隊の兵站の一部(兵隊たちの飲食や売春)を手助けさせねば、長期の外征を戦えない軍隊だったということになる。

(2013年2月16日 愛知県立大学名誉教授)

絵・写真をPDFでご覧いただけます。(PDF 3ページ)

http://www.peace-aichi.com/20120222_39-4_shinbun.pdf