シリーズ 戦争を考えるための遺跡13

『中央線春日井駅から北に延びていた軍用鉄道の跡』

ピースあいち研究会 金子 力

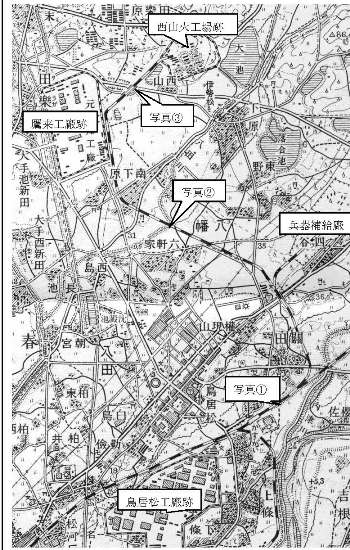

愛知県春日井市は、1943(昭和18)年6月1日に誕生した都市です。現在は高蔵寺ニュータウンはじめ住宅が建ちならび、名古屋の代表的な住宅衛星都市となっています。現在春日井市内を通る鉄道と言えば、市の南部を東西に走るJR中央線と市の西部を南北に走る名鉄小牧線があります。また、高蔵寺から岡崎に向かう愛知環状鉄道と勝川から枇杷島に向かう城北線もあります。ところが、戦後直後には下の地図のように市の中心部を南北に走る鉄道が残っていたのです。 それでは、消えた鉄道を地図でたどってみましょう。

昭和40年 国土地理院発行5万分の一地形図「名古屋北部」

「かすがい」と書かれた駅を見つけて下さい。ありましたね。そこが現在のJR春日井駅です。

春日井駅の南西にある広大な敷地は現在の王子製紙春日井工場です。と言ってもそれは戦後のことで、地図には戦時中の軍需工場「名古屋陸軍造兵廠鳥居松製造所(鳥居松工廠)」の建物跡がそのまま残されています。ここは陸軍直営の兵器工場でした。

春日井駅から南にのびる線路はこの鳥居松工廠を建設するために、庄内川河川敷から河砂を運んだ線路の跡です。こうして水田が巨大軍需工場になっていきました。

春日井駅から右手に内津川の手前で中央線の本線から上に向かって行く線路があります。今回の主役となる軍用鉄道です。

線路は関田集落の東側を通り、郵便局と学校のマークがあるところでさらに二つに分かれます。四ッ谷(現在の篠木町)には「名古屋陸軍兵器補給廠春日井分廠」とよばれる陸軍の兵器を保管しておく施設がありました。よく見ると、行き止まりの線路を囲むように細長い囲いのようなものが見えます。千種の市邨学園の場所にあった名古屋陸軍兵器補給廠、その出張所のような施設がここにありました。

ところで、電化された最近の中央本線ではほとんど問題にならないのですが、名古屋高蔵寺間で最も傾斜がきついのが春日井駅から神領駅に向かう途中にある内津川です。それは、内津川が天井川(てんじょうがわ)とよばれる川だからです。周りの土地よりも、川底が高いため堤防はそれ以上に高く積み上げられてきました。何度も氾濫を起こした跡が地形図や航空写真で読み取ることができます。春日井駅から現在の陸上自衛隊春日井駐屯地にいたる軍用鉄道は三つの段丘(傾斜)を乗り越えて行きます。

写真①中央線春日井駅から内津川に向かう傾斜、右は現在の中央線で並行する

手前のコンクリートは軍用鉄道の橋脚の台座跡と盛土(春日井市小木田町)

この先で軍用鉄道は左に大きくカーブする。2010年撮影

兵器補給廠と分かれたもう一方の線路はどこへいくのでしょうか?現在の国道19号線沿いのリビンの東側を一直線に進み六軒屋で八田川を越えます。そこにかつては鉄橋がかかっていました。公園の整備で今は無くなってしまいました。線路は南下原の集落を通り抜けて北上します。「名古屋陸軍造兵廠鷹来製造所(鷹来工廠)」に行くためです。先ほどの鳥居松工廠はおもに「九九式小銃」を生産していました。この鷹来工廠では「九九式小銃弾」を生産していました。二つの軍需工場で生産した兵器は補給廠を通して各地の部隊や戦地に運ばれて行きます。原材料の搬入と製品の搬出のために鉄道は必要でした。

写真②春日井市三叉公園(春日井市六軒屋町)に残っていた軍用鉄道の鉄橋跡。戦後はしばらく人馬の通る橋として使われていたことが分かる。

現在は新しい橋がかけられて見ることはできない。1980年ごろ撮影

鳥居松工廠の跡地のほとんどが王子製紙となっていますが、鷹来工廠の方は、大学の農場・中学校・体育館・水道局などの公共施設とパナソニックエコシステムなど数社の用地となっています。南北に細長い工廠用地の真中で線路は向きを変えて、西山の火工場に向かって一直線で最後の上り坂となります。線路の左側には道路も並行して走っています。傾斜を上りきったところに鉄橋がかかっています。鉄橋の下は川ではなく、国道155号線です。国道155号線と軍用鉄道が立体交差しているのです。線路や枕木は無くなっていますが、この鉄橋は今も道路わきに残っていて見ることができます。

写真③ 国道155号線桃山町にかかる軍用鉄道の鉄橋跡の遠望。 2012年撮影

春日井駅から出発した軍用鉄道は国道155号線をまたいで、西山火工場(鷹来工廠の分工場で、火薬を扱うので鷹来工廠から1キロ離れたところに設置された)の鉄道門までの約6キロの距離を走って終点となります。