「原爆の図」展に寄せて ―夫妻・作品・私の宝―

ボランテイア 吉川 守

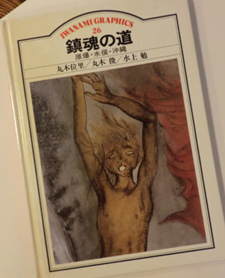

「沖縄戦の図」 丸木位里・俊

(沖縄県佐喜眞美術館)

「原爆の図」の実物が、間もなく<ピースあいち>にやって来ます。「原爆の図」とは、言うまでもなく丸木位里・俊夫妻の膨大な共同制作の中心をなすものであり、その出発点でもあります。

「山」「牛」「梅」などを好んで描いた水墨画家、丸木位里と、「人物」「花」「動物」など「命あるもの」をよく描いた油彩画家、赤松俊子(後の丸木俊)とが出会い、1941年に結婚します。1945年8月6日、位里の故郷広島への原爆投下直後、二人は相次いで広島へ入り、そのあまりの惨状を目の当たりにしながら残留放射能の中、救出活動などを行いました。

「描かねば」と思いつつも描くことができなかった夫妻が、原爆を描くことを決意するのはその3年後のことです。3年間という葛藤の時間を思うとき、夫妻の「原爆の図」に賭けた思いが伝わってきます。

1950年に第1部「幽霊」を発表することにより、「消すことの許されない記憶」を後世に伝えるための壮大な旅路に出発することとなります。作品を発表する度に大きな反響があり、夫妻はその民衆の声を次への課題へと反映していきます。「原爆の図」だけで32年、全15部の大連作となり、それは「南京大虐殺の図」「アウシュビッツの図」「水俣の図」「沖縄戦の図」などに連なり広がっていきます。

夫妻の共同制作は、反戦・反核・反権力の意志に貫かれており、徹頭徹尾民衆の側に立って描かれています。それはイデオロギーなどと呼ばれるもので描かれたものではありません。夫妻は、その真実・実相を、ありのままに世に知らしめんとしたのです。どの作品も、制作に取り掛かる前に現地に出かけ、多くの体験者・目撃者からの聴き取りを行い、集められる限りの写真・書籍・資料などを集め、眼を通し、当事者やそれに近い人々にモデルをお願いしデッサンを集めたといわれています。

共同制作は決して想像画ではありません。夫妻の眼を通した「真実の記録」なのです。

今回やってくるのは、第5部「少年少女」(1951年)と、第12部「とうろう流し」(1969年)です。人間の起こした戦争は、子どもたちを避けることをしません。今の若者たちにも、ぜひ観てほしい作品です。とうろうを川に浮かべようとしている女性は、「少年少女」で抱き合っている姉妹の成長した姿ではないか、と個人的には思っています。

「鎮魂の道」

私が丸木夫妻と初めてお会いしたのは1986年のことだったと思います。美術館を訪ねた私たちを、夫妻は昔からの友に接するように温かく迎えてくださいました。夫妻の前では、すべての人の肩書は消えます。夫妻にとっては、訪れた人はみな友であり仲間であったのです。

私の手元に、「鎮魂の道」<丸木位里・丸木俊・水上勉>(1984年刊)という、今では絶版となっている本があります。「沖縄戦の図」(佐喜眞美術館)の制作を終えた夫妻がそれまでの共同制作を振り返り、その思いとこれからについてつづられたものです。その一節に、位里さんのこんな言葉があります。「描いても描いても描きつくせぬであろう沖縄戦の図を、延々と描き続けるつもりであります。」

夫妻亡き今、私たちは私たちの描き方でお二人の遺志を継いでいきたいと思っています。

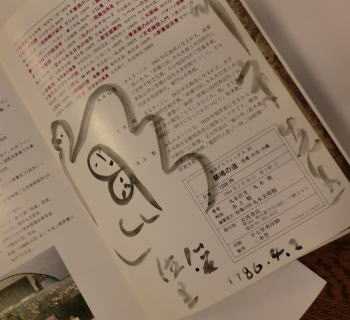

丸木夫妻のサイン

(余談ですが、この本の最終ページに、夫妻にお願いして描いていただいたサインがあります。お名前と共に、位里さんの描いた鳩の中に俊さんの描いた母子像があります。この本は私の宝となりました。)

(2012.7.23)