戦争中の新聞等からみえる戦争と暮らし ――『開封商工案内』の紹介

愛知県立大学名誉教授 倉橋 正直

『大阪朝日中支版』、1939年2月16日 邦人進出を待つ開封

関連の記事をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/28-10_kurahashi.pdf

【1】戦争中の開封市の状況

私はさきに日中戦争期、中国戦線(満州国・関東州・台湾および香港を除く。以下、同じ。)に形成された日本人町のことを扱った(拙著『従軍慰安婦と公娼制度』、共栄書房、2010年)。

しかし、なお一般的な指摘にとどまっていた。今回、『開封商工案内』(開封日本商工会発行、1942年2月)を取り上げる。『商工案内』の類は、業種ごとに分類された、会社・商店のリストである。宣伝および住所録を兼ねて、市や町ごとに盛んに刊行され、日本内地だけでなく、朝鮮や関東州、満州国にも及んだ。

驚くべきことに、戦争が続いている最中の中国戦線に形成された約200の大小さまざまな日本人町でも刊行された。その中でも、最も詳しい『開封商工案内』の分析を通じて、開封日本人町の状況を明らかにしたい。

開封は由緒ある伝統的な町であった。たとえば、北宋の都(汴京 ベンケイ)であった。また、河南省の省都でもあった。1938年6月6日、日本軍は開封を占領した。次は、占領後、8カ月後の開封の状況である。

皇軍の殆ど無血に近い入城によって、破壊されずにそっくりそのまま残った市街、家屋は大手を拡げて抱擁力を示してゐるので、一月末現在の日本人の居留人口は届出分のみで691人、未届分を合すれば、千人近くに増加し、(中略)

この開封進出邦人の職業を見ると、料理飲食業が例により断然トップを切り、内鮮人合せて291人、お蔭で開封の街には“おでん” “おすし”の渋い看板、“××会館” “××屋”の門を颯爽と出入する日本御婦人の姿が飽かず見られる。

お次が174人の雑貨商、第三位が44人の旅館業、そして写真業24人、質屋22人、時計商18人、薬種商17人、新聞販売、医院各12人がまとまったところだが、このほか豆腐商3人、遊戯業6人、洗濯業10人、煙草業4人、運送業3人、菓子商10人、撞球屋1人、電気工事10人、古物商3人、土木建築業4人、金物商2人、綿花商5人などもつづき、内地で見られる職業は殆ど一揃ひ見られる勘定。

『大阪朝日中支版』、1939年2月16日

占領初期の在留日本人の職業別の統計が出ている。すでに21種の職業がある。その合計は675人になる。このうち、料理飲食業が291人で、43.1%を占めている。占領初期、兵隊に「飲食と売春婦」を提供する料理店・飲食店が特別に多いのは、日本人町ならば、どこでも見られる現象であった。

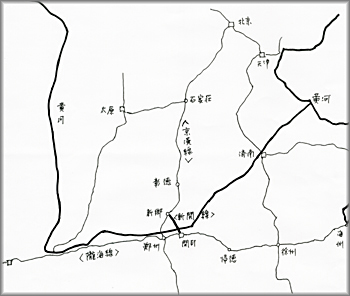

地図 開封・新開線

『開封商工案内』によれば、戦争以前、開封市に中国人は30万人いたが、今は25万人に減ったとしている。在留日本人の総計は7,071人。(当時、朝鮮人・台湾人は日本国籍を有していた。したがって、在留日本人という場合、彼らも含んでいる。)

その内訳は、日本人男性が2,856人、女性が2,022人、合計4,878人。男女比は59対41。朝鮮人男性が1,053人、女性が1,138人、合計2,191人。男女比は48対52。朝鮮人は女性の方が多かった。台湾人は男性が2人である。朝鮮人は華北に多く来ていたが、台湾人はほとんど来ていない。日本人、朝鮮人、台湾人の割合は、69対31対0である。

開封の町には、連雲港から西へ向かい、徐州、開封、鄭州を経て、陝西省の西安方面につながる隴海線(ロウカイセン)が通っていた。中国の東西をつなぐ大動脈であり、鄭州で京漢線と交わった。「開封も遂に陥落。まさに疾風迅雷の概。鄭州ももう目の前。」( 『大阪朝日中支版』、1938年6月7日)と豪語したが、中国軍は鄭州を頑強に守った。日本軍は鄭州をその後、3年4カ月も攻めあぐむ(鄭州の陥落は1941年10月4日)。中国軍は総体としては弱体であったが、それでも、時に思わぬ がんばりを見せた。*1)

鄭州を容易に奪えなかったので、北方からの京漢線と、東方からの隴海線を鄭州駅で直接つなげなかった。これは日本軍にとって不便であった。やむなく、京漢線の新郷と開封を結ぶ臨時の鉄道・新開線を敷設する。

「翌年二月末、新開鉄道起工され、その驚異的快速なる作業によって、僅々二ヶ月余にして京漢線の新郷駅と結ばれたものである。」(『開封商工案内』、「商工案内之部」、9頁)

このように、1939年2月末に起工し、僅々2カ月余で、新郷――開封間102.9キロの新開線を開通させた。その際、黄河を渡る鉄道橋も作らねばならなかったから、日本にとって莫大な出費であった。

開封は新郷とともに、鄭州攻撃の最前線の日本人町となった。もし鄭州があっさり陥落していれば、日本人は鄭州に集まり、開封はせいぜい2千人程度にとどまったであろう。

『開封商工案内』では、在留日本人は7千人であった。人口はさらに増え、1943年6月末には、10,619人になっている(『大阪朝日北支版』、1943年7月21日)。戦争末期、日本人町の人口はどこでも増えているが、1年半の間に3千人という開封の増加の程度は相当大きい。

【2】 『開封商工案内』の概略

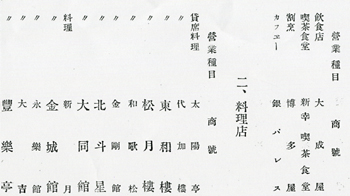

開封商工案内

『開封商工案内』は開封日本人町にある会社・商店のリストで、官公署・教育機関・宗教関係・軍事・領事館などのことは載っていない。業種を大きく19類に区分し、会社・商店の軒数と、それぞれの「営業種目・商号・営業所・氏名・電話」が記されている。たとえば、「第一類 飲食料品雑貨陶磁器油脂 一、食料品並ニ雑貨陶磁器類」の冒頭のものは「雑貨 三井洋行 東大街四号 佐藤清 二四○ 倉庫四六五」となっている。電話のある店は少ない。表1に、経営者の名前から日本人(前者)か朝鮮人(後者)か区別し、記しておいた。

表1へ

朝鮮人は人口では31%を占めたが、経営者では226人で25%と減っている。朝鮮人が経営者になる業種はやはり偏っている。大きな資本が必要な業種では少ない。また、日本人の経営者678人の中に、女性が94人いた。飲食店に38人、料理店に9人、和洋菓子に6人、結髪に5人など、女性が経営者になる業種はほぼ限られていた。

『開封商工案内』では、開封にやってきた日本人678人、朝鮮人226人、合計904人もの個人名がまとまって判明する。こういった史料は珍しい。個人名を手がかりにした調査研究が待たれる。

【3】 直接、兵隊を世話する業種

兵隊が強く求めたものは飲食と売春婦であった。彼らは「おいしい料理を食べる。酒を飲んで騒ぐ。そして売春婦を求めた」。

日本人町は当初、この目的のために設置され、住人はこういったものを兵隊に提供することによって生計を立てていた。だから、500人未満の小規模な日本人町の場合、業種はほとんど「直接、兵隊を世話するもの」であった。日本人町の規模が拡大するにつれ、これ以外の要素が加わってくる。

『開封商工案内』 50ページ(部分)

直接、兵隊の世話をした業種として、飲食店、および料理店の2つを選ぶ。「飲食と売春婦」と最も密接につながるからである。売春や売春婦のことは、直接的にいうのは避け、あいまいな表現を使っていうことが多い。後述するように、遊廓のような施設は日本人町には作られなかった。

その結果、飲食店や料理店が、飲食を兵隊に提供するだけでなく、往々にして売春の場にもなり、女性従業員が売春婦となった。店名からは、飲食の提供だけなのか、あるいは売春の場も兼ねているのかは判明しない。飲食店という業種には、飲食店・喫茶店・カフェー・割烹・おでん・食堂・すし屋などがあった。また、料理店には、貸席料理と料理の2つがあった。

日本では、明治初年以来、売春婦には芸妓、娼妓、酌婦の3つのタイプがあった。芸妓は高級売春婦である。娼妓は公娼制の下で働く、最も惨めな売春婦である。彼女たちには廃業の自由がなかった。楼主に隷属し、遊廓に監禁され居住の自由もなかった。酌婦は私娼のことである。彼女たちには廃業および居住の自由があったから、娼妓に比べれば、ずっと恵まれていた。明治末年から、女給という、新しいタイプの私娼が出てくる。女給はカフェーを売春の場としていた。

植民地では、娼妓の惨めな状況を植民地や欧米の人たちに見せたくないという思いから、1909年、関東州で娼妓の名目が廃止され、娼妓はみんな酌婦に変更された。公娼制の名目上の廃止である。娼妓を監禁する遊廓はないものとされ、居住の自由は与えられた。しかし、前借金は有効とされたので、実質的には彼女たちには廃業の自由はなかった。その意味では、実態は以前の娼妓と変わらなかった。世間体を気にしてなされた措置であった。

公娼制の名目上の廃止は、満州国に引き継がれる。さらに日中戦争期の中国戦線にも引き継がれる。だから、中国戦線に形成された日本人町には遊廓は一切存在しなかった。また、芸妓、酌婦および女給はいても、娼妓は一人もいなかった。

日本人町を管理する居留民団などは、町を運営してゆくために、日本人町の住人から各種の名目で金銭を徴収した。それを課金と言うが、実質は税金である。売春婦からも課金が徴収された。その際、芸妓、酌婦および女給の三者は同じ扱いではなかった。芸妓だけは高級売春婦ということで、割高の課金が課せられた。

『開封商工案内』には、開封だけでなく、もっと小さい日本人町である新郷、彰徳、帰徳も含まれている。新郷が4千人、彰徳と帰徳がともに1,500人ぐらいである。これら3つは中規模なものであった。

1943年4月になって、やっと開封に領事館が設置される。それ以前、開封は徐州と石門(石家荘)の二つの領事館に管理されていた(『大阪朝日北支版』、1943年4月6日)。

外務省調査部『海外各地在留本邦内地人職業別人口表』(昭和15年10月1日現在)の「第35項目、芸妓、娼妓、酌婦其他」の欄を見ると、石家荘領事館管内に1,071人、徐州領事館管内に679人の「芸妓、娼妓、酌婦其他」がいた。

飲食店、および料理店の2つの業種の経営者数と、彼らの全体に占める割合を比較する。『開封商工案内』には、従業員および家族などは載っていないので、経営者で見てゆかざるを得ない。初めの数字が2つの業種の経営者の合計、次がその日本人町の経営者の総数、最後は前者の後者に対する割合である。大まかな傾向をうかがうだけである。

開封 |

126 |

904 |

13.9% |

新郷 |

69 |

380 |

18.2% |

彰徳 |

34 |

155 |

21.9% |

帰徳 |

42 |

212 |

19.8% |

新郷・彰徳・帰徳では20%前後になった。史料がないが、500人以下の小規模な日本人町の場合、この割合はもっと増大するであろう。7千人以上の住人がいた開封の場合、さすがに14%にまで下がっている。しかし、私にはそれでも高すぎるのではないかと思われる。他の業種が大幅に増えることから、2つの業種の割合は、もっとずっと減少するはずなのに、あまり減少していない。鄭州攻撃に動員され、開封にやってきた多くの兵隊が「飲食と売春婦」を切実に求めたからであろう。

【4】 広い意味で、兵隊を世話するもの

日本人町にやってきた兵隊たちは、飲食と売春だけでは決して満足しなかった。彼らの要求は、もっと多様で複雑であった。比較的大きな日本人町の場合、都市が本来的に持つ猥雑な機能が全体として働き、種々の側面から彼らの心を癒した。兵隊たちは苛酷な戦場にいることを、つかの間であっても、忘れることができた。リフレッシュ効果は大きかった。日本人町の業種は多岐にわたっている。その中から広い意味で兵隊の世話をするものを選び出した。

履物・靴(5軒)、洋品・化粧品・小間物(7軒)、被服・呉服(27軒)および結髪(5軒)

―――いずれも主に女性が利用するものである。女性向けの商品も大きな需要があった。兵隊の相手をする売春婦たちは、客を多く取るために美しく装う必要があった。きれいな和服を着る。化粧品を使って、きれいに化粧する。日本髪を結うために髪結いさんを頼んだ。

清涼飲料水―――中国の夏は暑い。しかし、生水は衛生上、危なくて飲めない。そこで、清涼飲料水が兵隊たちから歓迎された。

時計―――兵隊にとって腕時計は必需品であったが、従軍の際、しばしば失くしたり、故障したりした。そこで、兵隊たちは腕時計を修繕したり、買い求めたりした。

写真―――兵隊たちは写真を異常に好んだ。戦場から休暇を得て、久しぶりに日本人町に来ると、必ず写真屋に行って、自分の写真を撮らせた。できあがった写真を家族のもとに送った。写真を受け取った家族は息子や夫の無事を知り、喜んだ。開封には写真屋が20軒もあった。顧客はみんな兵隊たちであった。

自転車―――日本人町の住人は町の外部にほとんど出なかった。集中して暮らしていたから、自転車で簡単な用足しはすませられた。それで、自転車屋が繁昌した。自転車販売などが17軒あった。一方、自動車修繕は2軒だけである。民間人はまだ自動車をそれほど多く利用しなかった。

和洋菓子―――和洋菓子屋が23軒もあった。日本人が19人で、朝鮮人が4人である。また、女性が6人いる。通常ならば、7千人の開封の町に23軒の菓子屋は多すぎる。主な顧客は、周辺の駐屯地から、息抜きのために順番にやってくる兵隊たちであった。兵隊たちは甘いものに飢えており、菓子を強く求めたのだ。

新聞 書籍―――いったん戦場に出てしまうと、兵隊には情報は何ひとつ入らなかった。兵隊たちは活字に飢えていた。日本人町に来た時に、情報を得ようとする。彼らは新聞や雑誌を買い求め、むさぼり読んだ。

煙草―――タバコは兵隊の友、戦場の無聊を慰めるのに格好の道具であった。軽くて、しかも、かさばらない。タバコ屋が12軒あった。その多くは卸売りであって、兵隊たちに大量に売りさばいた。

風呂 理髪 結髪―――駐屯地の兵営にある風呂は狭く、汚かった。そこで、日本人町にやってきた兵隊たちは久しぶりに日本式の風呂に入って、くつろぐ。風呂は必需品であった。開封の場合、風呂は1軒である。「日本式風呂 別府温泉」と称している。経営者は和田トシヱという女性である。

戦線にいても、髪は伸びてくる。しかし、戦線では理髪はできない。そこで、兵隊たちは日本人町に来た時に、床屋に行く。理髪は2軒だけで、案外、少ない。

女性の髪を結う髪結いさん(結髪ともいう)が5軒あった。経営者はみな女性である。5軒もの髪結いさんが商売してゆけたのは、それだけ、日本髪を結う女性が多かったこと、そして兵隊を相手にする売春婦が多くいたことを示している。

娯楽―――撞球が3軒。兵隊たちの中には撞球を楽しむものもいた。また、開封劇場と華北電影院という2つの映画館があった。経営者は同一の人物、柴崎時成であった。電影院は中国語で映画館のことである。映画館の名前から、開封劇場は兵隊および在留日本人向け、華北電影院は開封の中国人向けと理解しておく。前者は日本映画、後者は中国映画を上映したのであろう。当時、映画は娯楽の王様であった。兵隊たちはたまの休みに開封の町に行って、映画を見ることを無上の楽しみにしたことであろう。

劇場が1軒。快楽劇場といい、経営者は李雲鶴であった。伝統的な中国の芝居を演じたのであろう。日本人が見ても、気晴らしにはならない。

旅館 及 貸間―――旅館(ホテルを含む)が22、貸間が30、下宿が3、アパートが7、合計62軒である。旅館・ホテルには旅行客が宿泊した。利用者の中には売春婦も多かったはずである。開封は鉄道の重要な駅であった。隴海線が東から、新開線が京漢線の新郷から、開封まで来ていた。乗客がさらに遠方まで行こうとする場合は、開封駅で乗り換えねばならなかった。戦争中、汽車の本数は当然、少なかった。順調に乗換えられなかった場合、やむなく開封駅でいったん下車し、宿泊せねばならなかった。そういった旅行客のために、旅館が多く必要とされた。

【5】 都市機能を補うもの

日本人町も大きくなると、一つの独立した都市のような性格を帯びてくる。市役所に当るのが居留民団であった(小さな日本人町の場合、居留民会や在留日本人会となった)。居留民団などは本来、在留日本人の自治組織であったから、大きな権限を持っていなかった。そこで、居留民団などに代わって、民間がさまざまな方面で都市機能を補った。

薬舗―――多くの人が集まってくれば、必ず病人が出てくる。そこで、医者と薬屋が必要になる。15軒の薬舗があった。日本人が10人、朝鮮人が5人である。

中国に出かけた日本人(朝鮮人も含む)の薬屋というと、中国人に対するモルヒネの密売をすぐ思い浮かべる。7千人の町に15軒の薬屋は多すぎる。だから、彼らの多くは今まで通リ、中国人相手にモルヒネの密売を続けていた。戦争中なので、少し勝手が違ったかもしれないが、利益が大きいので、やめられなかった。居留民団などはタテマエでは厳禁するが、実際には放任した。ただ、戦争末期になると、モルヒネは軍事用に集中して用いられたので、民需や麻薬用に使える分は不足してくる。その結果、モルヒネの密売は原料不足で、立ち行かなくなってくる。

医院、歯科医院、産婆―――医院は5軒。いわゆる開業医である。日本人が4人、朝鮮人が1人である。歯科医院が5軒。歯医者は全員、日本人である。

産婆が3軒。日本人が2人、朝鮮人が1人。3軒とも○○産院と称しているので、出産を引き受けた。7千人の民間人の多くは若かった。老人は好き好んで戦場の町にやってはこない。女性が4割もいた。だから、出産のことも考慮せねばならなかった。余裕のある者は、内地まで帰らないまでも、北京や天津まで行けば、設備の整った所で安心して出産できた。しかし、余裕のない者は前線に近い開封市で出産せざるを得なかった。それにしても、3人の産婆は多すぎる感じがする。

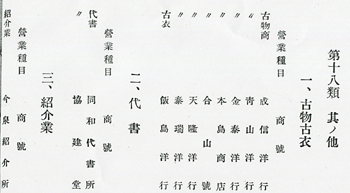

『開封商工案内』 52ページ(部分)

金融―――朝鮮銀行開封派出所を除けば、あとはすべて質屋である。12軒ある。日本人が6人。朝鮮人が6人。庶民は質屋を利用した。

印刷、新聞、書籍、文具、運道具、広告―――印刷は3社。みな日本人である。新聞、書籍、文具、運道具は16軒。このうち、新聞が4社。商号は同盟通信社、河南新報、新河南新報、新民報である。新河南新報だけ朝鮮人。あとは日本人である。これらの新聞が実際に発行されていたのであろうか。いささか疑問である。広告は7社。こんな奥地の日本人町でも、なお商品を広告していたということであろう。

紹介業―――職業紹介である。開封にやってきた民間人に仕事を紹介した。3軒の紹介業と1軒の家政婦斡旋があった。内地と似ている。

衛生社 葬儀社―――開封には下水道が備わっていなかった。2軒の衛生社が日本人町の屎尿を集めた。経営者はともに朝鮮人であった。衛生的に暮らしてゆくために、衛生社はなくてはならぬものであった。また、7千人も集まれば、時に亡くなる人も出た。このため、1軒の葬儀社があった。

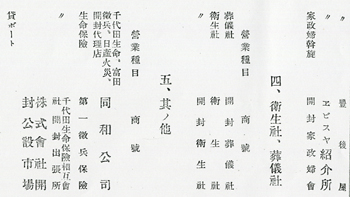

『開封商工案内』 53ページ(部分)

其ノ他―――仁木儀市という人が新民公園内で、「貸ボート」、「釣魚」、「遊覧ボート 屋形船」を経営している。商号の欄は空白になっているので、個人で営業している。休暇でやってきた兵隊が、新民公園内の池にボートを浮べ、ひととき楽しんだ。開封の日本人町では、兵隊が公園の池でボートをこぎ、釣をする余裕さえあった。

「第19類 其ノ他」の「6、国策会社」の項に、これまでとは性格の異なる2種の会社が掲載されている。軍管理工場と、公共事業を担当する特殊な会社である。これらをひっくるめて、「国策会社」と表現している。

軍管理工場は、第14、第15、第16、第17の4社である。軍管理工場というのは、占領後、中国の既存の工場を軍が接収し、軍の管理の下に経営されているものである。番号をつけて呼ばれているだけなので、どんな方面の工場かわからない。軍が管理するといっても、実際に軍が工場を経営するわけがなかった。通常は、軍と特殊な関係を持つ民間人に委託して、経営させた。

華北電信電話株式会社・華北交通株式会社開封鉄路局・中華航空株式会社開封出張所・華北石炭販売股份有限会社開封販売事務所―――これらの会社は、電信電話、鉄道、中華航空、石炭販売にかかわった。たしかに、開封の経済活動の基幹を支える事業体であった。だから、民間企業に任せず、公共事業のような形態で運営した。経営者は、それぞれの分野の専門家を招聘して、担当させた。

【6】 占領地経済

軍や政府は日本人町に直接、資金を投入していない。補助金を支給することもあったが、それは学校の校舎建設などに限られた。おおすじは一人一人の兵隊に軍票などで金を支給した。兵士が最寄りの日本人町へ出かけて、そこで消費した。一人一人の兵隊が日本人町の人々にとって、貴重な財源であった。兵隊が喜ぶようなものを、日本人町の人々は提供して、生計を立てていた。

しかし、大規模な日本人町の場合、すべて兵隊に財源を依拠することは困難であった。日本人町にやってくる兵隊の数と、日本人町の住民の数がつりあわなかった。必然的に財源を兵隊以外に求めねばならなかった。

一つは戦争の遂行に直接かかわることであった。軍が必要とする、さまざまな物資を、民間会社が請け負って調達した。大きな会社がこの役割を果たした。彼らは戦争に直接かかわることで、大きな利益を得た。

もう一つは、周囲に暮らす中国人を利用することであった。中国人に対する略奪はもちろん行われた。しかし、略奪は何回もすることはできなかった。だから、略奪以外のこと、軍事支配している多数の中国人から、恒常的に利益を得ること考慮せざるを得なかった。

具体的には中国人を労働力、あるいは消費者として利用することであった。中国人農民から、生産物を安く買い入れる。工場や鉱山で働かせる。日本から工業製品を大量に持ち込んで、中国人に消費させるなどである。日本人は中国語を話せなかったから、直接、中国人を雇用することは少なかった。代わりに中国人に委託して、その仕事をやらせた。このような占領地経済は、各地に形成された日本人町を拠点にして行われた。日本人町が存在しなかったならば、占領地経済は円滑に遂行できなかった。

『開封商工案内』も、日本企業が開封に進出し、河南省の物産を取り扱っていることを指摘している。*2)

【7】 開封日本人町の末路

日本軍と結託した日本人町の在留日本人は恵まれていた。一般的にいえば、彼らは占領者の一翼となり、占領地域の中国人を犠牲にして羽振りのよい生活を送った。しかし、彼らは「勝ち逃げ」できなかった。「勝ち逃げ」するためには、機敏に情勢を見切って、日本の降伏以前に中国戦線から離脱し、稼いだ大金を持って、日本に帰国する必要があった。上手に立ち回れば、戦後、その資金をもとに有力な経済人に成り上がったであろう。

日本人町に居住する日本人は民間人であり、彼らには行動・居住の自由があった。帰りたければ、日本に帰れた。しかし、日本の降伏以前に中国戦線から離脱して、日本に戻ることは難しかった。日本人町の状況は、敗戦まで変わりはなかった。戦局が断末魔の状況にいたっても、治安はこれまでと同様に平穏に保たれた。戦局の危機を認識できなかった日本人町の住民にとって、敗戦の報は突然だった。彼らは敗戦まで、中国戦線にとどまってしまう。

日本の降伏により、占領者として君臨していた日本人町は突然、崩壊する。よりどころを失った在留日本人は茫然として立ち尽くす。中国戦線の場合、中国側は高い道徳性を示す。国際条約を遵守して、俘虜と民間人を早期に帰国させた。おかげで在留日本人(民間人)の生命は保障された。しかし、資産はすべて中国に置いてゆかねばならなかった。

『開封商工案内』には、開封在住の日本人678人、朝鮮人226人、合計904人の個人名が掲載されている。朝鮮人は別にして、日本人の名前を、私は克明に調べた。しかし、戦後、成功者になった人物を見つけられなかった。彼らは、資産を持ち帰れず、身一つで日本に引き揚げてきた。哀れな引揚者として、戦後、再出発せざるを得なかった。この境遇から、一転して成功者になることは難しい。

この状況は、中国戦線から引き揚げてきた約49万人の民間人(厚生省援護局編『引揚げと援護三十年の歩み』、1977年、690頁)にも、おおむね当てはまった。外地からの引揚者にとって、生活を初めからやり直さねばならなかった戦後の日本は、生きるのにつらい場所であった。 (2012年4月15日)

【補注】『開封商工案内』は、岐阜県各務原市の西厳寺の小川徳水師のご尽力によって利用することができた。感謝の意を表するものである。

*1)

鄭州攻防戦が長く続くと、まだ奪えぬ鄭州を、あしざまに描いている。

開封この頃①

黄河一つ隔てた鄭州地方には蒋軍、断末魔の呻きが高く、悪疫は流行し、新黄河決潰による濁流は街に氾濫する、この世ながら地獄図絵を現出してゐるのに引かへ、皇軍の愛護下に在る開封は平和と殷賑と喜色が街に野に充ち溢れてゐる。

『大阪朝日北支版』、1940年9月27日

*2)

之がため物資の流通経路は一変し、青島、天津の二経路を主流とするに至り、邦人大小商社にして奥地との取引拠点として当地に進出するもの著しく、河南物産の集散市場として急激なる発展を招来し、その経済的勢力圏は拡大され、馬道街、南北書店街、鼓楼街の中心街には邦商、軒を連ね、殷賑を極め、

『開封商工案内』、「河南省案内」、22頁。

表1 『開封商工案内』掲載の19類の業種と会社・商店の軒数

(日本人の数・朝鮮人の数は経営者の名前から区別した)

分類 | 業種 |

店舗数 | 日本人 |

朝鮮人 |

|---|---|---|---|---|

第1類 |

飲食料品 雑貨 陶磁器 油脂 |

202軒 |

130 |

72 |

第2類 |

雑穀 油脂 特産物 土産品 |

67軒 |

63 |

4 |

第3類 |

諸織物 被服 洗濯 |

55軒 |

31 |

24 |

第4類 |

請負 木材 建築材料 木工 |

120軒 |

109 |

11 |

第5類 |

写真 写真材料 楽器 時計 貴金属 |

32軒 |

18 |

14 |

第6類 |

機械 金物 喞筒 電気器具 自動車 |

53軒 |

40 |

13 |

第7類 |

薬舗 医院 |

28軒 |

21 |

7 |

第8類 |

運輸 |

6軒 |

6 |

0 |

第9類 |

家畜 獣皮 獣毛 畜産加工品 |

9軒 |

8 |

1 |

第10類 |

和洋菓子 |

23軒 |

19 |

4 |

第11類 |

金融 |

13軒 |

7 |

6 |

第12類 |

薪炭 |

8軒 |

2 |

6 |

第13類 |

印刷 新聞 書籍 文具 運動具 |

26軒 |

23 |

3 |

第14類 |

煙草 |

12軒 |

9 |

3 |

第15類 |

風呂 理髪 結髪 按摩 |

9軒 |

9 |

0 |

第16類 |

娯楽場 |

6軒 |

4 |

2 |

第17類 |

旅館 及 貸間 |

62軒 |

47 |

15 |

第18類 |

喫茶 飲食店 料理店 |

126軒 |

96 |

30 |

第19類 |

其ノ他 |

47軒 |

36 |

11 |

合計 |

904軒 |

678 |

226 |

*この時点では、いわゆる創氏改名の強制が行われている。中国戦線にやって来ていることもあって、明らかに創氏改名による新しい名前と思われるものは少ないが、その区別は厳密さに欠ける。

関連の記事をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/28-10_kurahashi.pdf