◆「早咲きの花」の舞台を訪れて◆ 野田 隆稔

<「早咲きの花」の説明>

浅丘ルリ子の主演した映画に「早咲きの花」がある。この映画は2006年、豊橋市政100周年を記念して作られたものである。原作は西尾市一色出身、名古屋在住の宗田理(そうだおさむ)の『早咲きの花 子どもたちの戦友』をもとに、菅原浩志が監督した映画である。音楽は喜多郎が担当している。

「海外でカメラマンとして活躍している植松三奈子(浅丘ルリ子)は、医者からいずれ失明するという告知を受ける。三奈子は光を失う前に、子どもの頃過ごした思い出の地、故郷の風景を瞼に焼き付けておこうと豊橋市にやってくる。

6歳の三奈子は、12歳の兄真次と母に連れられて豊橋に疎開してくる。都会から疎開してきた兄妹は、よそ者扱いを受けるがやがて地元の子達の仲間になる。当時の子どもたちの石合戦や宝探しの遊びが生き生きと描かれる。

戦争が激しくなり、中学生になった真次は豊川の海軍工廠に学徒動員される。1945年8月7日、10時13分、124機のB29爆撃機とP51戦闘機が豊川海軍工廠を爆撃する。10時39分の26分間に落とされた爆弾は500ポンド(約230キロ)爆弾3256発であった。

豊川工廠は壊滅的な被害を受け、死者2500名以上を出した。

真次は同級生たちとともに命を落とす。三奈子は知り合った二人の若者、行彦と小夜子にそのことを話す。二人は友情・家族、平和の尊さについて考える。―という内容の映画であった。

<いざ豊川へ>

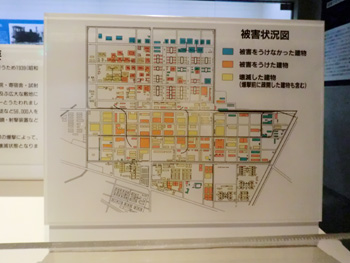

豊川 桜ヶ丘ミュージアムの展示

私はこの映画を見て感動し、この映画の舞台となった豊川工廠をみたいと思った。2011年9月に豊川へ行き、桜ヶ丘ミュージアムを訪れた。さらに、当時の建物が無傷のまま残っている自衛隊豊川駐屯地にある三河資料館を訪れた。自衛隊の中に入るのは初めてであったが、資料館の責任者は丁寧に説明してくれた。田母神氏のような偏狭な思想の持ち主でなく、客観的に説明してくれたのが印象的であった。

当時の建物は3棟あったが、1棟は取り壊され2棟しか残っていない、それもここ数年で取り壊されるのではないかと言っていた。名大の研究所のあるところは1年に2度ぐらいしか開放しないので、今、行っても見れませんと教えてくれた。来年の開放日にはぜひ来ようと思っていた。

そんな中で、2月19日、開放されるので行きませんかと金子さんから誘われた。戦跡班のメンバーだけではなく、ピースあいちのボランティア15人が集まった。車3台に分乗し、豊川に向った。メンバーの心がけがよかったのか、寒さも緩み、風もなく、冬としては穏やかな天気であった。

まず、桜ヶ丘ミュージアムに行った。前にも来た事があるが、豊川工廠関係は1室だけである。私たちのように、工廠の戦跡を見学するグループが来ていて、説明を受けていたので、それに便乗し話を聞いた。ここで聞いた話は戦跡見学に役立った。

<豊川海軍工廠>

豊川海軍工廠は1938年(昭和13)、宝飯郡豊川町・牛久保町・八幡村にまたがる本野ヶ原に建設されることが決まり、1939年12月に開庁した。海軍工廠といえば呉・横須賀・舞鶴などの海に面したところに造られたが、豊川は海に面していない。

豊川は艦船や航空機の機銃や弾丸、双眼鏡・測距儀などを生産する工場で内陸部でもよかったのである。弾丸と機銃については海軍の必要量の70%を生産していた。東洋一の兵器工場とも言われた。工廠で働く人や軍人で人口は膨れ上がり、1943年6月に、豊川町・牛久保町・八幡村に国府町が加わり、豊川市になった。

豊川工廠の最盛期には職員(軍人)、工員、徴用工(女子挺身隊、朝鮮人徴用工)、動員学徒など5万人以上の人が働いていた。

火薬を扱っていた作業場

<荒廃した空襲跡>

空襲については前述したとおりである。豊川工廠の跡地は大部分は工場団地になり、幾つかの大企業が工場を持っている。さらに、一部は陸上自衛隊豊川駐屯地、名古屋大学太陽地球環境研究所などになっている。工場団地になっている地域では豊川工廠の面影はなくなっている。

自衛隊の駐屯地は空襲の被害が少なかったところで、一部当時の建物が残っており、現在も修理して使われている。

空襲の被害の跡が一番残っているのは名古屋大学太陽地球環境研究所である。ここは当時の豊川工廠の10分の1の敷地である。

土塁

まず、案内されたのは火薬を扱っていた作業場である(写真)。空襲の被害は受けなかったが、手入れされていないため、天井や床が崩れている。火薬を扱う工場や作業場には、爆発した時に被害を最小限にするための土塁が築かれていた。その土塁(写真)は、放置されたままなので、木が鬱蒼(うっそう)と茂り森になっている。

防空壕跡

土塁に囲まれた空地には防空壕が掘られていた。防空壕と言っても、ベトン(コンクリート)で固め、多くの人数が入れる強固のものでなく、しゃがむことができるぐらいの溝を掘り、その上に木材を置いて隠れるというちゃちなもので、中には蛸壺型の円形の小さなものもあった。

落ち葉に覆われていて、写真では分かりにくいかもしれないが、へこんでいるところが防空壕の跡である。

街灯

右の写真は当時の街灯である。街灯の周りの雑木を見れば、いかに放置されているかがわかる。

第一火薬庫跡

第一火薬庫は火薬が製造されていたところである。利用されないまま放置されている。案内をしてくれたガイドさん(豊川高校の教師)によると、夏は室内は20度ぐらいで涼しいとの事であった。土塁も大きい。

第1火薬庫を抜けると、研究所のシンボルとも言うべき電波望遠鏡の巨大な装置が現れる。

電波望遠鏡

電波望遠鏡は高温プラズマ(太陽風)を観測する装置である。

直径0.3ミリのステンレス線を3センチ間隔ではって作られている。写真のような光を捉えることができるのだ。

幻覚に襲われたような感覚になった。科学には全く弱い自分であるが、光の筋を見て感動した。

被弾痕

アンテナのあるところを南に行くと、原料置き場がある。近くに爆弾が着弾したため、壁に多くの被弾痕がある。右の写真は原料置き場の壁で、機銃掃射で被弾したあとである。

原料置き場の東側に被弾して破壊されたトイレのあとがある。トイレは当時としては珍しい水洗トイレである。

研究棟の南側にプールがある。被弾を受けていないので、そのまま残っている。競泳用プールとしては一部分が異常に深い。海軍のプールだから、もぐる訓練用に深くしてあるのだろうか。とにかく異様である。黄燐を沈めて冷やしていたという。

原料置き場 室内

豊川工廠の被害の全容は分からないままである。豊川市は予算をつけて全容が分かるように調査・研究をしている。早く全容が分かり、雑草や雑木が伐られて整備されるとよい。

<供養塔>

供養塔 2012年2月19日撮影

豊川工廠の空襲で亡くなった人たちの供養塔が豊川稲荷の北側にある稲荷公園の中にある。大きな台座の上に卒塔婆をかたちどった供養塔がある。台座には職員・工員・学徒の順に亡くなった人たちの名前が刻まれている。女性の名前が多い。男子は従軍しているから、工廠の働き手の中心は女性であったのだ。

学徒は愛知県だけでなく全国から動員されている。亡くなった人たちの出身地が書かれた地図入りの石碑がある。45都道府県が記されている。メンバーで確認したら岩手県と群馬県がなかった。

供養塔に線香をささげ、豊川工廠戦跡の見学の終わりとした。