◆ シリーズ 戦争を考えるための遺跡 ⑨ ◆

明治時代の名古屋市地図にあった兵器支廠とは 金子 力

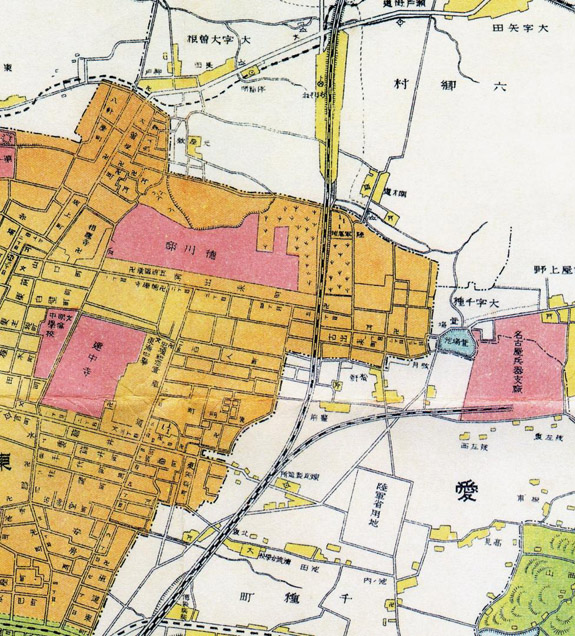

名古屋市市政資料館には名古屋の歴史や行政の資料が整理保存されています。今回紹介する『新修名古屋市史』第6巻の付図もここに保存されています。明治43年3月に発行されたものです。実は、明治37年に発行された地図には描かれていない「名古屋兵器支廠」が中央線の大曽根停車場の南東にできています。軍用の引き込み線があります。

「名古屋兵器支廠」とは聞き慣れない言葉です。何をするところだったのでしょう。これまで見てきた「名古屋陸軍造兵廠」は軍直営の兵器を製造する所でした。その製造した武器を保管して、部隊や戦場に出荷するところが「補給廠」です。実は「補給廠」と呼ばれるのは、1940年4月以降のことで、それまでは「兵器支廠」と呼ばれていたそうです。このような「兵器支廠」は各地の師団ごとにおかれていたそうです。

「名古屋市實測図」明治43年3月 『新修名古屋市史』第6巻付図1

名古屋に兵器支廠が設置されたのは、日露戦争後の明治39年のことだそうです。現在の北千種町1~3丁目の広い範囲です。跡地は名古屋市立大学、愛工大名電高校、名古屋経済大学市邨学園中学校・高等学校、名古屋市立振甫中学校、少年鑑別所や公務員住宅などになっています。かつては学校の校舎や塀として残っていた当時の建造物も、今は公務員住宅付近の一部だけになってしまいました。

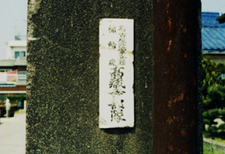

白く塗りかえられたコンクリート塀の一部 (2010年撮影)

名古屋陸軍補給廠跡のコンクリート塀の一部 (2010年撮影)

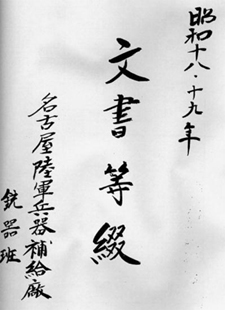

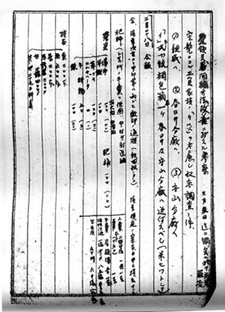

名古屋の造兵廠を知るための手がかりになる資料は、戦後に工廠関係者がまとめた貴重な資料『名古屋陸軍造兵廠史・陸軍航空工廠史』が発行されていますが、補給廠に関する資料は探してもなかなか見つかりません。そんな中で、市邨学園高等学校旧2年槙組の先生と生徒さんは、現在の学校が元名古屋陸軍兵器補給廠であったことを知り、当時の関係者を訪ねて取材をし、『名古屋陸軍造兵廠千種製造所』(1995年)に続いて、『名古屋陸軍兵器補給廠』(1996年)の調査報告書をまとめました。その取材中に関係者の遺族の方から「昭和18・19年文書等綴 名古屋陸軍兵器補給廠銃器班」の提供を受けています。これは名古屋陸軍兵器補給廠に関する唯一の原資料と言われています。

文書等綴の中には、3月25日の空襲によって、工員の家族の罹災を考慮して、銃の梱包箱を各一個、春日井分廠(現在の春日井市篠木町7・8丁目)と守山分廠(名古屋市守山区森孝1丁目)に「米びつ」として送ることが書かれた文書もあります。

市邨学園高等学校旧2年槙組『名古屋陸軍補給廠』より

名古屋陸軍兵器補給廠には、千種の本部以下各地に分廠などが置かれていました。高蔵寺部隊、豊橋分廠、岡崎分廠、関ヶ原分廠、守山分廠、春日井分廠、鳥居松出張所、挙母常駐所、瀬戸常駐所、大垣常駐所など20以上あったそうです。他に直轄民間工場17、管理監督工場30を指定していました。今も航空自衛隊が使用している高蔵寺弾薬庫も、名古屋陸軍補給廠の一部だったのです。関ヶ原の鍾乳洞近くに残るトンネルも当時の弾薬庫の跡です。守山には「元補」という地名が郵便局の名前として残っています。「元補給廠」があったところです。

関ヶ原分廠弾薬庫跡 2005年撮影

今はない「名古屋陸軍補給廠高蔵寺部隊」

正門跡 1970年代撮影

補給廠では、造兵廠で製造した兵器の保管や補給だけでなく、弾薬の充填、兵器や機械などの修理なども重要な仕事でした。前掲『名古屋陸軍兵器補給廠』によると、市邨学園の敷地には3棟の大きな兵器庫と修理工場、そして中央線からの引き込み線の操車場があったそうです。昭和14年1月の職員写真に写っているのは78名でしたが、最大時は10倍以上の職員になっていったそうです。兵器補給廠の南に隣接する名古屋造兵廠千種製造所を目標とする爆撃により、犠牲者が出ました。その中には淑徳高等女学校(現在の愛知淑徳高校)卒業生挺身隊3名も含まれていました。