◆知多半島戦跡めぐり◆ 戦争遺跡班 小島 久志

戦跡ツアーの様子(赤レンガ内部)

秋晴れの10月2日(日)JR鶴舞駅前に集り「知多半島の戦跡をめぐる旅」に出かけました。

(1)河和海軍航空隊水上機基地跡 (2)大井回天特攻基地跡 (3)片名震洋特攻基地跡 (4)中之院軍人慰霊像 (5)魚太郎(昼食)(6)雁宿公園 (7)赤レンガ建物 (8)中島飛行機飛行場跡 (9)望州楼防空壕 を順に訪ねました。

高辻ICから高速に上り途中阿久比SAで休息 車内ではご挨拶や自己紹介など和やかな ひと時が流れました。 “海岸の崖下に軍用機と思しき超小型機が木枝で覆われたままで一向に動く気配がなかった情景が忘れられず今回のツアーに参加しました”と話された 戦時中南知多に住まわれていた方のお言葉に一同心の昂まりを覚えました。

「スリップ」

(1)美浜ICで下り河和漁港の東から南に広がる[河和海軍航空隊水上機基地跡]の砂浜で見出した 海中に伸びるコンクリートの傾斜面がフロート付き飛行機の訓練用「スリップ」(揚げ降ろし用スロープ)でした。ここで地元の2名が合流し27名になりました。

(2) 247号線大井漁港南から弘法大師上陸地に通じる道路の陸側に[大井回天特攻基地跡]がありました。水中特攻兵器「回天」の格納壕が幾本もあったと知り 当時を偲びました。「回天」は死蔵されていた大型酸素魚雷に操縦席と潜望鏡を特設し敵艦を追航し体当たりする特攻専用の兵器でした。“人間魚雷”とも呼ばれ長さ14.7m直径1mで1944(昭和19)年以降に量産されました。

片名「震洋」特攻基地跡

(3) さらに247号線を南下し新師崎のコンビニ前で下車し プロパン倉庫の裏手山側で出会ったのがコンクリート製横穴の[片名震洋特攻基地跡]でした。

幅2.9m高さ2.4m奥行き約10m(当初の半分ほど)で内部は薄暗く不気味な壕でしたが防護ネットの隙間からカメラのフラッシュを浴びせる果敢な御仁もおみえでした。

「震洋」はベニヤ板張りの一人乗りモーターボートで エンジンは67馬力 トヨタのトラック用を搭載し 前部に炸薬250kを装着した全長5.1m重量1.4tの特攻用兵器でした。本土決戦に備えて量産されましたが「片名基地」には未配備のまま敗戦となりました。

中之院軍人慰霊像

(4) 次いで知多新四国43番札所岩屋寺東側岩窟寺内の[中之院軍人慰霊像]を訪ねました。

名古屋の旧陸軍歩兵第六連隊による上海上陸作戦で戦死した兵士たちの写真を基に製作された塑像群で 68基が直立不動の姿勢で立ち そのリアルな容姿に圧倒されました。

半田市街 運河

(5) 南知多道路を経て半田市街に入り 源兵衛橋ぎわに改装成った[魚太郎・蔵のまち]にて昼食となりました。 地産食材の松花堂弁当で午後の気力を養いました。

この辺りは 黒板囲いの蔵が運河沿いに建ち並び“酢の里”“酒の文化館”も近くにあって観光バスも立ち寄る程の人気スポットになっております。 そもそもここ半田は江戸時代から酒・酢・焼酎などの醸造業とその製品を運ぶ海運業で賑わった町です。

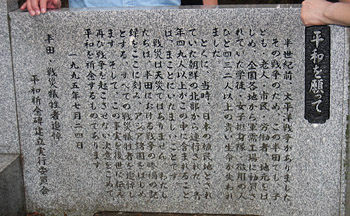

雁宿公園 平和記念碑

(6) [雁宿公園]の「殉難学徒の像」は中島飛行機工場に学徒動員され敗戦の前年暮にあった東南海地震で死亡した96人の慰霊碑でした。 また「半田戦災犠牲者追悼平和記念碑」には強制連行された朝鮮人徴用青年49人の刻銘もありました。

因みに「非核・平和都市宣言」の発祥地は半田市です。

赤レンガに撃ち込まれた銃弾

(7) 国の登録有形文化財[赤レンガ建物](旧カブトビール工場)での注目は1945(昭和20)年7月15日米軍の小型機P51の機銃掃射による無数の弾痕です。超低空から赤レンガの外壁に射打ち込まれた銃弾の炸裂跡で 至近掃射の凄まじさに驚嘆しました。

当日は特別公開日とあって平成17年に復刻し限定製造されている“幻のカブトビール”が賞味できるかとの期待も時間切れ完売で泡と消えました。

(8) 半田大橋を東進 247号線右側の“富士重工業半田西工場"や“みどり乳業”の裏手一帯が[中島飛行機飛行場跡]でした。その中北側の防波堤沿いに 一直線に伸びる滑走路の一部と北西端に接する円形の転回場が確認できました。この綿棒形帯状の平坦面が当時半田製作所で生産した「彩雲」「天山」を海軍の各基地に送り出す専用滑走路の跡でした。

望州楼 防空壕 入口 (右奥)

(9) 247号線祢宜町交差点を衣浦大橋方面へ北上亀崎潮干祭りで有名な神前神社の手前を左折し山側の料亭望洲楼を訪ねました。今回一番の見所となった[望洲楼の防空壕]が待っていました。玄関脇の傾斜地に構築された横穴式防空壕でした。

コンクリート造りの本格的防空壕の探検は初体験で胸の高鳴りを覚えました。

懐中電灯で足元を確かめ壁面を手繰りながら 間口1m弱奥行き5~6m程の傾斜面を降りた所でUターンし 幅2m程に広がった平坦部を5~6mほど進んで行き着いたのは 4×2m程の静まり返った小部屋でした。壁面上部には陶器の衣紋掛けが取り付けられ下方には木製ベンチがあった痕跡も認められました。

また この防空壕の最奥部は玄関脇の庭先に通じ 平時はトタン板で閉ざされた非常口が設けられている由 周到な配慮に感銘しました。

「この望洲楼は幕末の1855(安政2)年創業の老舗で 1887(明治20)年2月天皇皇后両陛下が武豊の陸軍演習に行幸された際 六代目が食事担当を拝命した記録があります。戦時中は中島飛行機の宿舎になりました。この防空壕はその時の名残です」と当主から説明され 一同納得し帰路に着きました。

半田中央ICまでの間“新美南吉記念館”辺りの矢勝川堤で 今を盛りと咲き誇る“100万本の彼岸花”にめぐり合えて“土産ばなし”も出来ました 。

数日後 参加者全員に望洲楼自慢の“鯛味噌”が配られて 改めて“戦跡めぐり”の意義をかみしめました。

参考文献

愛知県の戦争遺跡ガイド /編集:戦争遺跡研究会/発行:あいち・平和のための戦争展実行委員会

日本兵器総集/発行:株式会社潮書房

太平洋戦争の戦場 図説「特攻」/編集:太平洋戦争研究会/発行:河出書房新社