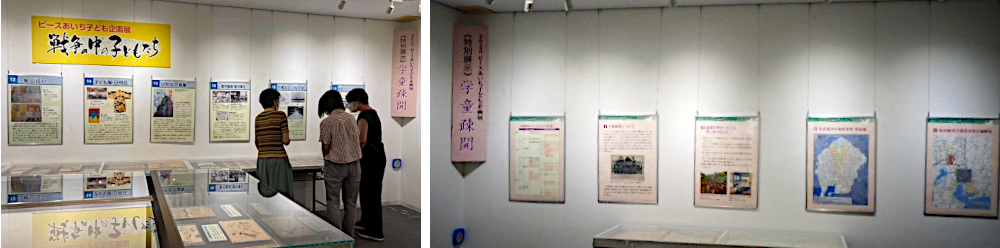

企画展「戦争の中の子どもたち」◆国民学校とその疎開先の地図化をとおして

ボランティア 村林 美佐

企画展「戦争の中の子どもたち」の初の会議で、他のメンバーの皆さんが次々と「これを調べます」と発言されるなか、自分にできることを考えて、「国民学校の表の地図化」を思いつき、そのように提案した。

鶴舞図書館に行って(県史資料室は初めて行きました。立派ですね)、まずは、そのような地図があるか探した。『戦時下・愛知の諸記録2015』の本が見つかり、その中に「国民学校の住所を電話帳で調べた」との記述を見つけて、地図はないように思い、その住所をコピーして持ち帰った。

地図化に適切な地図ソフトを探し、「地理院地図」に辿り着いた。住所を入力するとその位置を特定し、文字を書き込むことができる。国民学校の住所を入力し、学校名を入れることにした。いくつかの学校は現存し、位置の確定は容易である。しかし、消滅した国民学校も多いし、住所も80年の間に何度も変更されている。そこで、住所変更の履歴を辿り、位置を決めた。住所変更は複雑で、正確さにどれほどこだわるべきなのか迷った。

その時、同メンバーの熊本典生さんが愛知大学の加納寛教授の論文を見つけてくださり、そこに地図があった。その地図でいいようにも思ったが、私の作成しているものは現在の地図上に校名があるという点が違うので、作業を続行した。もとの作業で不明な学校は、この地図を参考にさせていただいた。疎開先は旧町村の中心地あたりとして、作成した。

そのデータを資料班の加藤有子さんにお渡ししたら、素晴らしいパネルに仕上げてくださった。本当にできるのかと思いながら始めた作業であったが、ゴールが見えて本当に良かった。

私ごとだが、私の父母は学童疎開世代である。父は西築地国民学校3年生で知多半島の旅館に疎開。母は上名古屋国民学校1年生で亀山に疎開。お寺の和尚さんが「名古屋が燃えてるね」と言うのを聞いて、「なんでそんなこと言うんだろう」と悲しい思いをしたとのこと。姉も一緒に疎開していたが、「私は私で精一杯だからね」と言われたそうだ。祖父が、痩せ細った母を見て、このままでは命を落とすかもしれないと判断し連れ帰った。その時、母が死ななかったことで私がいるわけである。

名古屋では、いくつかの小学校が80年以上ずっと同じ場所にある。そのことの意味も考えた。小学校があるということは、その地域が平和であり、子どもたちがいる証である。この先の名古屋も多くの小学校が存続してほしいと思った。