戦後80年、「夏の戦争体験を聴くシリーズ」から

8月1日から15日(土・日除く)、ピースあいち戦争体験を聴くシリーズが開催されました。延べ520人の方(Zoom参加含む)が、語り手・語り継ぎ手のお話に耳を傾けました。戦後80年、語り手の方は自らの体験とともに「平和を願う」想いを強く訴えられていました。お話をピースあいちのボランティアが記しました。

8月1日 井戸 早苗さん(語り手の会)

「空襲体験と戦時下の暮らし」

まずみなさんに見てほしいものはこの写真、終戦直後の名古屋の中心街です。ほとんどの建物が焼けて、名古屋駅から松坂屋が見えたんです。名古屋には東京と変わらぬ量の爆弾が投下されました。三菱発動機をはじめ、多くの工場があったからです。

1944年12月から大規模空襲が始まり、私は6歳でした。両親は消火活動をしなければならず、「お前一人は必ず生き延びろ」と言われて、警報が響く中、冬の深夜の暗闇を自分一人で逃げたんです。現在の円上中学校の所に1000人規模の大防空壕があって、そこに逃げました。現在の名古屋市公会堂の所から照らされた探照灯以外は真っ暗で、帰り道は、「自分のうちはまだあるかしら」と思いながら、人の髪の毛や体が焼けた匂いの中、下を向いて歩きました。先日、名古屋を空襲したB29の搭乗員だった父の映画を制作したボブ・フレミングさんがピースあいちに来館されました。86年間生きてきて、こういうことに出会えました。平和こそ生活の土台です。(村林)

8月2日 澄谷三八子さん(語り手の会)

「1945年5月17日名古屋空襲」

5月17日、南区の熱田周辺で空襲を被災した。その日警報が鳴ると、いつものように後ろが畑の防空壕に避難した。母親が外へ様子を見に行くと、神社が燃えている。それを見て、とにかく暗いところへと、4人の子どもを連れて母親は熱田神宮へと向かった。そこへ向かうための内田橋は燃えて落ちていたため、船に乗ろうとしたが、満員であった。きちがいのように叫ぶ母親。船になんとか乗せてもらえた。少し経ったとき、焼夷弾が落ちた船がすごいスピードで近づいてきた。男性3人ほどで船の向きを変えて、やっと一難去った。反対側の岸についた時には既に朝だった。焦げた豆を拾って食べつつ、堤防をずっと歩いて家に帰ったが、水がめが飴のように溶け、鉄の釜が茶色に変わっていた。行くところがないので神社へ移動したが、空がとてもきれいだった。ちょうど軍から帰ってきた父親と合流し、柴田まで歩き、友人の家でお茶とおにぎりを食べさせてもらった。これが5月17日の一晩の話である。(栗田)

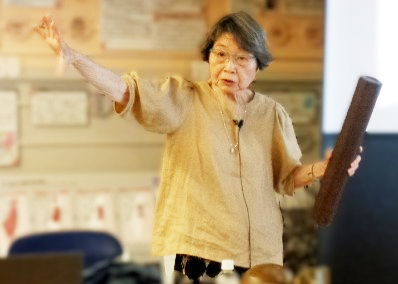

8月5日 津田 さゑ子さん (語り手の会)

「名古屋空襲・戦時下のくらし」

津田さゑ子さんは1937年、名古屋市の呉服屋に生まれました。軍需産業が盛んであった名古屋の街はやがて戦火に包まれ、63回もの空襲に襲われます。津田さん自身も国民学校1年生のとき、空襲で家屋を焼失。もんぺと防空頭巾を身に着け、降り注ぐ破片や火の粉から身を守る日々でした。当時、兵隊になることは名誉なこととされ、召集令状には逆らえず、裸での徴兵検査も行われました。学童疎開では親を恋しがり逃げ出す子もおり、寄生虫や食糧難にも悩まされました。津田さん作の詩「大空襲の朝」朗読からは、戦争の恐ろしさと当時の情景がよみがえります。津田さんは親戚を転々とし、1945年8月15日、岩倉の地で終戦を迎えました。(加藤)

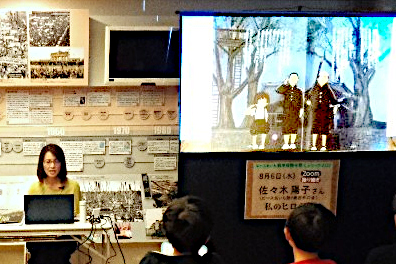

8月6日 佐々木 陽子さん(語り継ぎ手の会)

「私のヒロシマ」

広島で被爆しながらも医療救護活動に携わった祖父。その祖父も間もなく倒れてしまい、亡くなるまでの看病の様子を、被爆を免れた祖母が克明に手帳に記していた。あふれる愛情、悲しみ、夫を奪われることへの慟哭。心の叫びが語られています。戦火で愛する人を亡くすという心の痛みが会場のみなさんにも届いたようです。この日は2つの学童保育所から小学生35名が来館。「次の戦争はいつ起こるのですか?」と世界各地での紛争、戦争報道を目の当りにしての直球質問。「そんな世の中が二度とやってこないように、戦争の恐ろしさ、平和の大切さを語り継いでいます」と、佐々木さんが優しく子どもたちを見つめながら答えました。(熊本典)

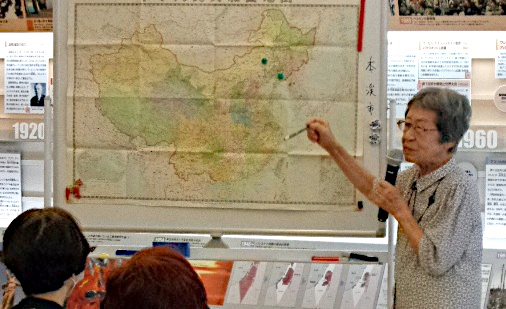

8月7日 橋本克巳さん(語り手の会)

「満州開拓団」

昭和17年、6歳の時に中国東北部(満州)に開拓団の一員として渡った。黒竜江省に入ったが、一面雑草が生い茂る湿地帯。逃げ出す人もいた。しかしその土地は、中国の人達の血と汗と涙の結晶の土地で、私たちはそれをとり上げるという侵略者だった。昭和20年8月17日を境にして、生殺与奪の権利が満州の人の手に。積年の怨みで日本人集落を襲撃してくる。狼に食い殺される人もいた。集団自決するか生き延びるか…。逃げのびる中で、父母、きょうだいを全員亡くし、孤児になりました。その後、「農民に戦争が好きな人はいない。みんな平和主義者」という思いを持つ中国人の温かいおもてなしを受け、今がある。「戦争は畜類がするにふさわしい仕事だ。しかもどんな畜類も人間ほど戦争をするものはない。(トマスモア)」(小田)

8月8日 松下哲子さん(語り手の会)

「満州-奉天-引き揚げ」

私は昭和9(1934)年、満州国で生まれた。私の父は熊本の農家の三男坊で当時の国策会社・満鉄に勤めていました。その国は昭和7年に中国東北部に、日本によって建国された植民地国家で、1%の日本人が支配していました。現地の人たちは、ニセ満州と言っていました。その国は昭和20年8月15日、日本の敗戦と同時に消滅した。

昭和16年高千穂国民学校に入学し、昭和17、18年までは戦争の影響は感じることなく、楽しく過ごしました。小学校も満鉄の社宅も暖房完備で水洗トイレでした。時には自然が作った湖でスケートを楽しみました。昭和19年兄が学徒出陣で出て行った頃から、マイナス20度の日でも暖房が入らなくなり、日本は負けないと言われた国でしたが、敗戦となりました。奉天にも満州開拓団の難民が増えてきました。数々の混乱がありましたが、家族揃って日本に帰ることができました。戦後80年と言われますが、日本は戦争がなく素晴らしい国です。このことを私たちは大事にしたいと思います。(吉田)

8月9日 中上寧さん(語り継ぎ手の会)

「キノコ雲の下で~家族の被爆体験」

長崎原爆から数日、母は帰ってこない姉の夫を探すため、家族と共に長崎へ向かった。長崎市内へたどり着くと、あちらでは火傷を負った人が橋にもたれて「たすけて~たすけて~」とうめき声をあげ、こちらでは原爆によって目を失った馬があちこちへドーンとぶつかりながらよろめいている、阿鼻叫喚の状況と化していた。火傷で真っ黒になった人々でいっぱいになった川を横目に姉の夫の勤務先へ到着し、夫をやっとの思いで自宅に連れ帰った後、重症だった彼は息を引き取ったそうだ。原爆から数十年経ち、なお多くの人が原爆症によって苦しんでいるという。中上さんはまたこのような悲劇を繰り返さないよう、戦争のない平和な世界をつくっていくべきだ、と強く語る。(不動野)

8月12日 中野見夫さん(語り手の会)

「熱田・名古屋空襲」

中野さんは、B29爆撃機の図、柵がない川で亡くなった愛児についての新聞記事などを資料とし、防毒マスクを前に語り進められた。

熱田区の実家・専光寺が空襲犠牲者の遺体安置所でした。焼夷弾により焼けただれ、真っ黒になった人たちの姿や人の焦げる臭いなどは忘れられません。中でも上半身が無い幼子を目撃して強い衝撃を受けました。それが、平和運動の原点となりました。ウクライナ、ガザの惨状を見ると、子ども時代の戦争を思い出します。これからの平和をどのように作って行くのかが問題です。「武力には武力を」「核には核を」は誤りです。平和に向けた対話と外交の力を発揮すべきでしょう。家族で平和について話し合ってほしいと思います。「平和運動は家庭から!」。 (桑原)

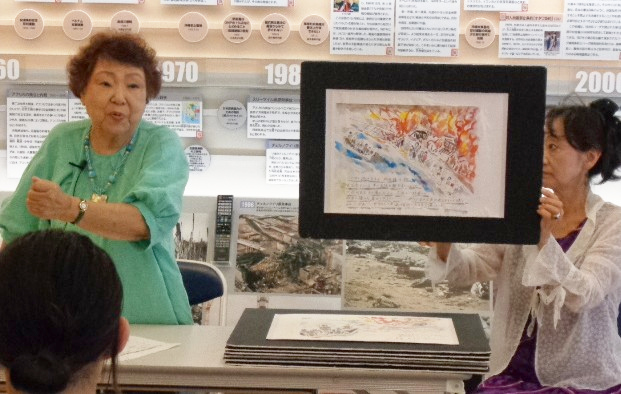

8月13日 高山孝子さん(語り手の会)

「岡崎市に縁故疎開」

今年90歳になる高山さんは、終戦時は10歳で、1945年の国民学校4年生の時に岡崎市に縁故疎開となり、岡崎空襲を遠くから見ていた経験があります。高山さんは当時の経験を映した「水彩画」を用いてお話しを進行しており、当日はその水彩画を制作した方もご来館しておられました。終戦間際の状況を赤裸々に語っており、いつでも逃げることができるように就寝時も備えたり、食べる物が無かったため、芋や南瓜などのお腹に溜まる物を食べなければならなかった、当時の高山さんが目に浮かぶようでした。(丸山)

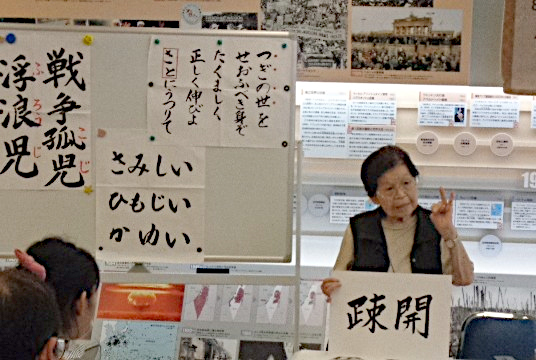

8月14日 八神邦子さん(語り手の会)

「学童集団疎開」

八神さんは国民学校3年生の時、三重県に学童集団疎開しました。「子どもは次の世を背負う“宝”。でも、足手まといで“邪魔”でもあったんです」。そして10歳の女の子の疎開先の様子を、親と離れて “さみしい”、食べるものがなくて “ひもじい”、ノミやシラミに血を吸われて “かゆい”という3つの言葉で具体的に紹介しました。何でも自分でやらなければならなかったこと、いじめっ子がいたことも。「疎開が終わり名古屋駅に帰ってきても、親が迎えに来ない子たちもいました。“戦災孤児” “浮浪児”と言います。日本では死語になりましたが、外国ではまだ生きている言葉です。戦争は本当に愚かなこと。他人ごとではない、決して忘れてはいけない」と結び、疎開先でこれに乗って家に帰りたいと折った【羽ばたく鶴】を参加者全員にプレゼントしました。 (赤澤)

8月15日 森下規矩夫さん(語り手の会)

「名古屋空襲」

「バンテリンドーム」。戦争中、ドームの場所には父が勤務する三菱重工があった。私の家はそこからすぐ近くだった。1944年12月13日、防空壕に避難していたが爆撃が始まった。頭の上から爆弾の炸裂する轟音が聞こえてきた。「早く終わって、早く終わって」と恐怖に耐えていた。小学校1年生の時だった。家はあっという間に焼けてしまった。家が焼けたので中村区の叔父の家。そこにもまた空襲が襲ってきた。1945年3月19日。低空で向かってくるB29、ジュラルミンの機体が輝いて奇麗だった。その直後に焼夷弾が降ってきて、母を入れて7人、走って逃げた。田んぼに次々と火柱がたった。ひとりはぐれて立っていると、ワラに火が燃え移り明るくなって、母が見つけてくれて助かった。

戦争が終わって張り詰めた空気が、フッと変わった。何も咎められない世界。貴重な体験だった。あの頃と違って、今は国民に主権がある。多くの人が反対すれば戦争にはならない。平和の大切さを守らなければと強く思っている。(小松)