「戦争の中の子どもたち」展に寄せて◆今年の特別展示は「学童疎開・障がい児学童疎開」

ボランティア 上田 有見子

戦時中の子どもたちの疎開のかたちには、地方に住む親せきや知人のところへ行く「縁故疎開」と、地方に知り合いがいない子どもは学校単位で地方へ行って集団生活をする「集団疎開」がありました。また、家計や健康上の理由などで疎開せずに家に残る子を、「残留学童」といいました。

戦時中の食糧不足は、疎開先の集団生活の中では過酷でした。空腹のあまり、「お手玉の中に入っている大豆を食べたり、絵具や歯磨き粉をなめてみたり、目薬や赤チンまでも飲んだ。挙句の果ては、おはじきはうどん粉でできているというデマがとび、おはじきを食べた子もいた。」と書かれていました。

私が経験したこともないような空腹です。空腹という長く続いた不満は、本来協力し合わなければならない同じ仲間うちで、いじめにもつながりました。家族、ことに母親に会えない寂しさはひとしおですが、辛かったのは「飢え」「いじめ」「寒さ」だったそうです。

作家の藤本義一さんは、疎開について書いた文章の中で、最後をこう結んでいます。「自然の中で食料もたくさんあった疎開先はごく一部。子どもの中で食料を奪い合う集団飢餓生活がその実態であろう。子ども時代に、人間性が飢えで歪められるのを、まざまざ見せつけたのが集団疎開というやつだ。」(藤本義一 『別冊1億人の昭和史』 学童疎開 より)

栄養失調状態の集団生活の中でノミ・シラミはもちろん、伝染病(ジフテリア・パラチフス・腸チフス・赤痢等)も広がり、多くの子どもが命を落としました。

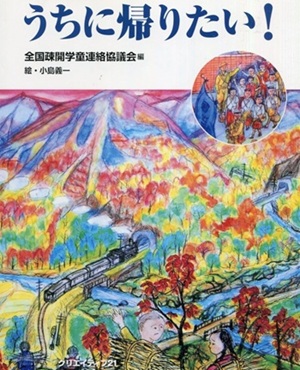

母恋しさのあまり、線路を歩いて一人で家へ帰ろうとして、途中で倒れてしまった子どももいました。「疎開は勝つため国の為、欲しがりません勝つまでは」と教育された子どもたちにとって、疎開を拒否することはできませんでした。

沖縄の児童が、那覇から九州へ疎開する道中で、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没し、784名の子どもの命が海へ散った対馬丸事件は周知のとおりです。そして、対馬丸事件には箝口令が敷かれました。

国が守ろうとしたものは何だったのでしょうか?

1945年3月上旬に、疎開先から卒業式のために、自宅に戻ってきた名古屋の6年生9200名は、3月11~12日及び19日の名古屋空襲にあいました。多くの児童が死亡しましたが、正確な人数はいまだに不明のままです。

都会の空襲で命を落とすということは、やはり紛れもない現実でした。

疎開中に家族が空襲で全員亡くなり、家も焼失してしまったという現実を受け入れなければならない子どもたちが大勢いました。そして戦災孤児という苦難の道を歩むことになります。

今回の展示では、昭和7年に設立された全国で最初の肢体不自由児のための東京の光明国民学校と、愛知県立盲学校、愛知県立聾学校の学童疎開についても調べました。

養護学校は国による学童疎開の対象から外されたため、光明国民学校の校長は自力で疎開先を探しました。戦時下の激化する空襲と食糧不足の中で、強壮な兵士になることを望まれた時代に、肢体不自由児は、視覚障がい児は、聴覚障がい児は、どのような生活を強いられたのでしょうか?光明国民学校の疎開記録『信濃路はるか 光明養護学校の学童疎開』が残されています。障がい児童の疎開がどんなに大変だったのかは、言わずもがなです。

「あの線路を歩いていけば、うちに帰れるのかなあ。

あー母ちゃんに会いたい!」

疎開したがために失った命、疎開しなかった(できなかった)ために失った命。

子どもの命の明暗を分けたものは、何だったのでしょうか?

いつの時代も、どの国に於いても、戦禍は立場の弱い子どもたちに、大きなしわ寄せをもたらすという視点を、忘れてはならないと思います。

今回の展示を見ていただき、こんな現実があったということを、今の子どもたちにもわかってほしいと思うのです。

『世界では、今も、爆弾が落とされている。なぜ、私たちは止められないのか。』