夏の企画展「学び舎から戦場へ」によせて◆八高理科クラス日誌

運営委員 坂井 栄子

第八高等学校(名古屋大学旧教養部の前身)の生徒は特別な事情がない限り少なくとも入学後一年間は寮生活を義務づけられ、二年生以後も学寮か公認下宿に入らなければならなかった。また、大学で学ぶ準備をしながらスポーツにも取り組み、昼は校舎、夜は学寮という濃密な空間の中で、規則に縛られながらも総じて自由奔放な寮生活を送っていた。

ところが、1943(昭和18)年、文科系学生の徴兵猶予が撤廃され、寮の中でも出征する学生の壮行会が行われるようになった。『八高創立百年記念誌』には寮生活を送った学生の次のような手記が寄せられている。

「此の頃から寮の中でも理科と文科の生徒の間に言うに言われぬ心の溝が出来てきたように思う。理科生は軍隊に徴兵される文科生を気の毒に思ったであろうし、そう思っていることを悟られまいとする一方、気の毒と思うことの傲岸(ごうがん)さみたいなものを恥じていたかも知れない。逆に文科生は憐憫(れんびん)されることへの反撥から、余計に従容として運命に遵う心の準備を作るのに焦りながら、折ある毎に襲い来る不安感に苛まれていく――お互いに心の奥底を覗かれまいとする関係に入って行かざるを得なかったように思われる」

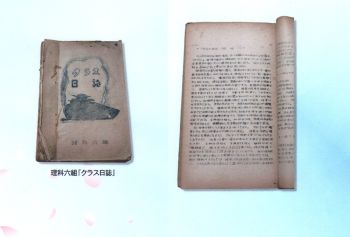

『八高クラス日誌』

今回展示しているガリ版刷りの『八高クラス日誌』は、正にその辺の事情を伝えている。1945年11月25日の日誌には「文科生は往く あゝ壮なる哉 学徒の本分たる勉学を中止して客観的に之を見れば誠に気の毒である。」また、「便所の中に“理科生ヨ 後ヲタノム”と託してあった。私はそれを涙なくして読み得なかったのだ。我々理科生はこの事に関して余りにも無関心であるのではなかろうか。」と書いてある。

1931年の満洲事変後、軍事色が強まっていく中で、八高生の反骨精神を象徴するような騒動が起きた。恒例の文理科対抗野外演習が本地ヶ原で行われた際、配属将校を殴るという騒動である。即刻教連は中止、学校へ帰ることとなった。校長からのお叱りは受けたが処分者は出ず、事件はウヤムヤのうちに終わった。1936年、文部省思想局は日本文化講義を拡充強化する通牒を発した。以後、八高でも「日本精神」や「国体」あるいは日本文化の優秀性を強調する日本文化講義が行われるようになった。

そのような教育が浸透した結果が1945年11月25日付の日誌の冒頭に出てくる。

「国家存亡の危機に際し、国家の中にあるすべては一途に戦争目的完遂に向けられ個人は、伝統はすべてその一点に集中されなければならない。(略)皇国在りて吾等有り、皇国なくして吾等はあり得ない。(略)吾等の若き血が、吾等大和民族の血が国運を決するのである。(略)吾等今ぞ出陣の命を受けたのである」。

日誌から時代に流されていった若者の姿が見られる。

*『八高クラス日誌』は、名古屋大学文書資料室に資料の貸し出しをお願いして展示に活用させていただきました。ご協力に感謝いたします。