名古屋城「誤爆」を推理する◆「名古屋城が炎上した5月―名古屋大空襲展」によせて

ピースあいち研究会 西形久司

米軍は名古屋城を狙ったのか

小学生の私が父の単身赴任先である名古屋に初めて行ったとき、連れて行ってくれたのが名古屋城であった。これが私と名古屋城とのファースト・コンタクトであり、名古屋城は間違いなく名古屋をシンボライズするものであった。

名古屋のシンボルである名古屋城が、その300有余年の歴史のなかで初めて「落城」したのは、1945年5月14日の米軍B29部隊による名古屋北部市街地に対する空襲のときである。日本がポツダム宣言を受諾する3か月前のことであった。土俵際まで追い詰めた日本を一気に寄り切るために、名古屋のシンボル名古屋城を焼き払ってしまおう……世上に流布しているそのような説も、豪壮な名古屋城を見上げていると、なんとなく真実味を帯びてくる。

はたして米軍は、名古屋城を焼こうとして焼いたのだろうか。爆撃実行部隊であるB29部隊の資料には、焼くとも焼かないとも書かれていない。主要な軍需工場など、米軍からみて戦略的に重要な目標には、固有のターゲット・ナンバーを割り振っているが、前近代の軍事施設である名古屋城にはそのようなナンバーはつけられていない。つまり米軍は、名古屋市民が期待するほどには、名古屋城に関心を払わなかったのである。

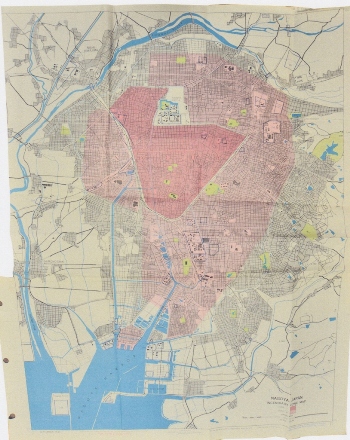

中心部の濃く塗られた部分が「ゾーンⅠ」、周辺の薄く塗られた部分は「ゾーンⅡ」。その間の空白部分は名古屋城。(提供:工藤洋三氏)

1943年に作成された『焼夷弾レポート』に収録された名古屋の「焼夷弾ゾーン・マップ」――人口密度を基準に、名古屋市街地を、優先的に攻撃すべき「ゾーンⅠ」とそれに次ぐ人口密度の「ゾーンⅡ」に色分けしてある図――では、名古屋城のエリアはそこだけ刳り抜かれたように空白域になっている。このような「ゾーン・マップ」は実際に爆撃実行後にまとめられた「作戦任務報告書」にも収められており、その時点でも有効性を保っていたことがわかる。このような状況証拠ともいうべき資料をつき合わせてみると、米軍は名古屋城を狙ったわけではないと推測できる。

空地帯は延焼の障壁

それではなぜ「ゾーン・マップ」で名古屋城は空白域となったのか。この点についても、米軍は明確に述べてはおらず、またしても状況証拠で詰めていくほかはないのであるが、ここで有効な手掛かりとなるのが、近年、工藤洋三氏が解明された「焼夷空襲理論」である。工藤氏は米軍作成の『焼夷弾レポート』(1943年10月)に登場する「アプライアンス火災」という語に注目する。アプライアンスapplianceとは消火のための専用の装置・設備のことであり、アプライアンス火災はそのような特別な手段なしには消せない火災のことである。米軍は都市市街地に焼夷弾を集中投下することにより、都市の消火活動を麻痺状態に陥れ、制御不能な大火を発生させて都市を焼き払おうとしたのである。そのような目標を達成するための兵器が焼夷弾であった。

このような「焼夷空襲理論」に照らしてみれば、建物の密集度の低い城郭は焼夷弾を投下してもアプライアンス火災の発生が期待できないので、コストに見合うだけの効果が得られない。焼夷弾は燃焼しやすい(木造の)建物が密集したエリアに投下してこそ、その本来の性能を発揮するのである。そこで必然的に城郭エリアは空襲のターゲットからはずすことになる。たとえば城郭エリアは広大な公園や空地帯であると考えれば理解しやすいかもしれない。実際に東京を空襲した際の損害評価図によれば、江戸城(皇居)は、周辺の赤坂御用地や神宮外苑、新宿御苑、代々木公園などとともにpark areasに類別されている。米軍は公園や城郭のような空地帯を、延焼を阻む障壁とみなしていた。

「誤爆」こそ空襲の本質

それでは市街地への延焼効果を期待できない名古屋城に、なぜ米軍は焼夷弾を投下したのであろうか。

狙ったわけでもない名古屋城を爆撃したことを指して「誤爆」と表現することが多い。私も米軍の名古屋城爆撃が「誤爆」であったことを否定はしないが、そこには一つの保留が必要であると考えている。爆弾・焼夷弾は、はたして狙った通りに目標に命中させ得るのか、爆弾はたとえば病院や学校などを(人道上の理由で)避けて落ちてくれるのか(はなからそれらの施設を狙ったのであれば別であるが)、そもそも何千メートルもの上空から戦闘員と非戦闘員を識別し、戦闘員だけを狙い撃ちすることが可能なのか……。

21世紀に入ってからも、アフガン空爆の際に、米軍はCEP(半数必中界circular error probable)という指標を用いていた。CEPはB29部隊の報告書にも登場するもので、爆撃の精度を示す数値である。目標の一点を中心に描いた、投下した爆弾の半数が落ちることが予期される円の半径で、何フィートのCEPというように表現する。残りの半数の爆弾は、その円の外に落下することを前提としていることになる。

21世紀になって爆弾がミサイルになり、精度が格段に高まったとしても、何フィートかのCEPの円の外に投下弾の半数が落下するのであれば、「誤爆」こそが爆撃の本質であると考えるべきであろう。完全に「誤爆」を回避できる爆撃など、21世紀のこんにちになっても存在しないのである。それは人道に配慮した空爆が存在しないのと同じである。ことさらに「誤爆」という表現を用いることにより、あたかも「誤爆」でない正確無比の爆撃が存在するかのような思わせぶりは、爆撃の本質を見誤らせる欺瞞である。このような付帯条件を前提として、私は「誤爆」という一般に流布している語を使用する。

なぜ名古屋城に焼夷弾を落としたのか

さて、なぜ名古屋城への爆撃が「誤爆」となったのか、という問題についての考察を続けたい。以下の記述では逐一断らないが、主としてB29部隊が作成した1945年5月14日の空襲の「作戦任務報告書」に基づいている。5月14日の空襲の最大の特徴は、大都市市街地爆撃としては唯一の昼間の時間帯に行われた空襲であるという点にある。今年の4月30日に大分県宇佐市の市民の研究グループ豊の国宇佐市塾が公開した5月14日の名古屋空襲の動画(名古屋でもNHKのホットイーブニングやCBCのイッポウで取り上げた)は、この日が最初の昼間の空襲であることから、B29を写真偵察用に改造したF13の、高性能カメラ(静止画像用)を動画用カメラに積み替えた上で爆撃部隊に同行させ、撮影したものである。

それはともかく昼間の空襲であることは、米軍B29部隊にとっても思わぬ痛手をもたらした。B29の損失(lost)が11機、損傷(damaged)は66機に及んだのである。これまでの都市市街地空襲はいずれも夜間空襲で、損失機数は3月10日の東京が14機、3月12日・19日の名古屋ではそれぞれ1機にとどまった。14日の大阪も2機、17日の神戸は3機であるから、「帝都」東京の防空戦闘力は例外的であった。米軍は名古屋の昼間の防空戦闘力を甘くみていたのかもしれない。その反省から、3日後の5月17日の名古屋南部市街地空襲では再び夜間空襲に復している(この時の損失は3機に減少)。

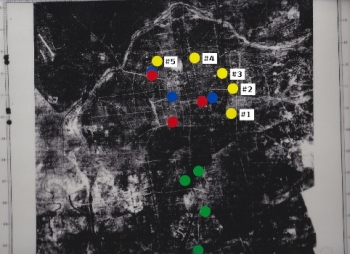

黄色の♯1~♯5が5月14日の爆撃中心点を表わす。ちなみに赤は3月12日、青は19日、緑は5月17日の、それぞれ爆撃中心点。(作成:西形久司)

名古屋市街地に対する3月の2度の空襲で、米軍は、先にふれた「ゾーン・マップ」でいう「ゾーンⅠ」をあらかた焼いた。5月の2度の空襲の目標は「ゾーンⅡ」に向けられた。5月14日の空襲の場合、爆撃中心点(照準点)は「ゾーンⅠ」の外周に、東から北にかけて♯1から♯5までの5か所が設定された。その上、従来のように航空団単位で個々の爆撃中心点を割り振るのではなく、先に目標上空に到達した機から順に、いちばん遠い♯1から♯2、♯3…♯5をそれぞれ爆撃する計画になっていた。ところが、実際にはこの順序は必ずしも守られなかったようである。文部大臣に宛てた名古屋市長名の「国宝建造物滅失届」(名古屋城総合事務所所蔵)は、名古屋城天守閣の火災発生を午前8時20分と記録している。米軍資料によれば名古屋上空での投弾開始が8時05分であるから、いちばん遠い♯1までもちこたえることができずにそのはるか手前で投下したことになる。

よく猛煙のため名古屋城が覆い隠されてしまったから「誤爆」したのではないかと言われるが、米軍の観測によれば、この日の名古屋上空18,000フィート(約5,500メートル)の風は西風(風速は時速40ノット=約74キロメートル)であった。したがって計画通りに♯1から投弾を開始したとしても、名古屋城の方まで煙がたなびいてくるとは考えにくい。

本来の計画よりもかなり手前で投弾したことと、さきほどの11機もの損失という事実を結び付けてみると、次のような推測が成り立つ。すなわち、予期せぬ日本側の激しい抵抗に遭遇したB29の操縦士や爆撃手は、早く焼夷弾を投下して身軽になろうとする心理が働き、はるか手前で投弾してしまったのではないか。それが予定外の名古屋城天守閣の炎上につながったのではないか。実は、爆撃航程(bombing run)に入ってから投弾を終えるまでの間は、機体の姿勢や速度が固定されるため、B29にとって最も敵の攻撃にさらされやすい危険な時間帯であり、早く投弾を済ませたいという心理が働いたとしても不思議はない。このような状況証拠ともいうべき条件のいくつかを勘案すれば、上に述べたような推理もあながち荒唐無稽とはいえないであろう。

米軍に名古屋城へのこだわりはあったか

最後に、米軍がどれほど名古屋城に関心を払っていたかという点にふれておきたい。結論的にいうと、冒頭でも述べたように、米軍は名古屋城を焼こうとは考えなかったが、焼けたことに対してもおそらくは特別な感慨は懐かなかったのではないか。それほどに米軍は名古屋城に対して関心を払っていなかった。その根拠としては、先に述べたような米軍が名古屋城にターゲット・ナンバーを割り振っていなかったことや、「作戦任務報告書」などにも名古屋城に関する記述がないことがあげられる。さらに本稿が依拠する「焼夷空襲理論」からも、延焼効果の期待できない名古屋城を攻撃するとは考えられない――たとえ師団司令部が隣接していても!――ことなども有力な傍証となろう。名古屋城を愛してやまない名古屋市民にとっては受け入れがたい事実であろう。

それでも歴史学では、たとえ現代の私たちにとって不都合なことであっても、歴史的事実の前では私たちはつねに謙虚であらねばならない。いわゆる「ポスト真実」が真実を覆すことは、歴史学の世界ではとうていあり得ない。なぜならば、いま生きている私たち自身が、移ろいゆく歴史的存在であることを免れないからである。