「戦争中の新聞等からみえる戦争と暮らし」 ◆淡水魚をナマで食べる

愛知県立大学名誉教授 倉橋 正直

九江の記事に掲載された写真と、ほぼ同じ時にとられた写真である。

「九江名代 大阪寿し」と大きく書かれた看板が、店の入り口に掲げられている。

PDFはこちら↓

http://www.peace-aichi.com/35-4_tansuigyo.pdf

新聞記事・写真をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/35-4_tansuigyo.pdf

【1】 海産の鮮魚を食べられなかった日本人の対応

日中戦争は日本にとって未曾有の大戦争であった。中国戦線(満州国・関東州・台湾および香港を除く)には、多くの日本人の軍人・民間人がいた。中国の内陸部まで、日本側は海産の鮮魚を輸送できなかった。このため、内陸部にいた日本人は、海産の鮮魚を日常的に食べられなかった。それでは、彼らはどのように対応したのであろうか。

【2】 中国近海で日本漁船が操業

中国戦線にいる日本人に、なるべく多くの海産の鮮魚を供給したい。そのための手段の一つが、中国近海に日本の漁船にきてもらい、操業させることであった。次の史料によれば、「海州、連雲両都市の居留民」が発議し、「広島県庁斡旋による瀬戸内海漁業組合員五十余名」が近く連雲港にやってくるという。

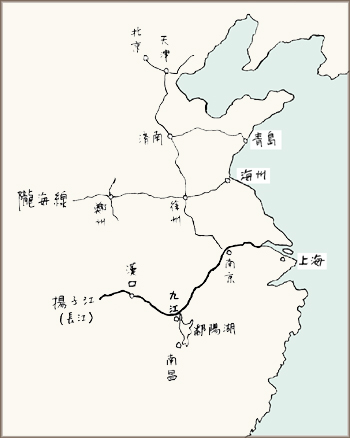

海州は江蘇省北部の町で、隴海線(ろうかいせん)の東端である。隴海線は海州から西に伸び、徐州、鄭州をへて、西安まで至っていた。海州は華北平原を東西に横断する重要な隴海線の起点であった。連雲港はその海州の港である。連雲港あたりの海域に瀬戸内海から、日本の漁船団がやってきて操業する。とれた鮮魚を、隴海線で徐州方面まで運ぼうという計画である。この計画は広島県庁も一枚かんでいるので、実行された可能性が高い。

優秀な日本技術で 黄海の漁場討伐 海州、連雲港に朗報!

【徐州特信】 北支でも有名な黄海の漁場を持ちながら、昔からの幼稚な漁業技術のため、十分の成績をあげ得ぬ連雲港一帯の海の宝庫開発のため、海州、連雲両都市の居留民の間に、内地から漁師派遣が要望されてゐたが、いよいよ実現の見通しつき、近く広島県庁斡旋による瀬戸内海漁業組合員五十余名が来連することになり、同港では諸般の準備を急いでゐる。

『大阪朝日中支版』 1941年3月14日

【3】 練り製品の輸出

カマボコ類、すなわち、魚肉を用いた「練り製品」は加熱してある。だから、ナマの鮮魚よりも日持ちがよく、賞味できる期間が長かった。カマボコ類を中国戦線の日本人に売りこめないかという思惑で、山口県の水産物業者が実地に調査する。「練り製品」は本物の鮮魚ではない。いわば鮮魚の代用品である。それを中国戦線に送るのは、おいしい魚に飢えていた日本人にとっては一種の「ごまかし」であったが、それでも歓迎されたことであろう。

北浦水産物の北支進出を企図して、去る五日から青島――天津――北京――済南――開封各地を視察中であった大津郡仙崎・蒲鉾組合長・南野四郎、令矛正造、八道満の三氏は、二十四日夜、帰仙。左の現地土産話をもたらした。

北支向け水産物は一週間以内に先方へ届かねば、市場価値が減じて算盤に合わない。今度は総ゆる角度から、調査研究して、北京、天津なら五日、開封なら一週間で輸送する確信を得ました。開封では、島根県の高津川の鮎の塩焼を食ひましたが、味はあまり落ちてゐないのに驚きました。

『大阪朝日北支版』 1940年8月1日

【4】 南昌で牛のすき焼きの店を経営する

他方、鮮魚をあきらめ、肉に換える場合もあった。紹介する史料は、江西省の省都の南昌の場合である。南昌は大陸奥深くに位置しているので、海産の鮮魚は入手できない。そこで、除隊したばかりの兵隊あがりの経営者が、鮮魚ではなく、牛のすき焼きの店を開いている。何人かの中国人男女を店員として雇い、大きく店を経営している。

これはよい方法であった。牛肉ならば、南昌でもまだ容易に入手できた。日本風のすき焼きにして、兵隊たちに供給する。腹をすかせた兵隊たちは、大喜びですき焼きをおいしい、おいしいとむさぼり食ったことであろう。

大陸へ大阪の進軍 ⑤ 南昌 名物男は除隊勇士

オッサンの愛称で慕はれる “阪急食堂”の前田さん

中支の前衛・南昌に、このごろどっとばかりにみなぎって来たのは、懐しい大阪の臭ひ、大阪の姿である。ちょっと街を散歩しても、眼につくものは“関西料理○○亭”、“浪速軒”、“新天地”、“南海食堂”等々‥‥といった軒並の看板。そして、大阪情緒よろしく兵隊さんたちの旺盛な食慾を煽ってゐる。(中略) その中にたった一人だけ南昌陥落間もないころから、食堂を経営し、大いに大阪人の気を吐いてゐる名物男がゐる。兵隊さんたちの間にもっとも人気のある、たった一軒の牛肉すき焼屋―――その名も“阪急食堂”の主人公、前田貞吉さんがそれだ。(中略) いまでは大阪ッ子の女中さん四名のほかに、姑娘三名、苦力五名を使って、兵隊さんへのサーヴィスをただ一念に手広く営業をつづけてゐる。

『大阪朝日新聞』 1940年1月21日

【5】 淡水魚に関心を向ける

牛のすき焼きは、もちろんおいしく、腹を減らせた兵隊たちから大歓迎を受けた。しかし、できることならばマグロのサシミを食いたい。南昌のような内陸部では、それが無理なのはわかるが、それでも、可能ならば、ぜひ魚料理を食いたいものだと、魚にこだわる者もいた。

海産の鮮魚にこだわっても、実際のところ、内陸の都市では海産の鮮魚は入手できない。残されたのは淡水魚ということになる。兵隊たちは、時間の空いた時に駐屯地付近の川や沼で釣りをした。仲間たちといっしょにする釣りは一種の遊び、気晴らしであった。中国の河川・湖沼には、日本内地では見られないような大きな魚がいた。兵隊たちは時にそういった類の魚を釣りあげた。彼らは大喜びで釣りあげた淡水魚を調理して食べた。

【6】 淡水魚の調査

兵隊たちの気晴らしの釣りによる入手ではなく、淡水魚を本格的に入手しようとする。そのためには、まず淡水魚の棲息調査をする必要があった。どのような淡水魚が、どれぐらいの量、どこに棲息しているか。それらの淡水魚を捕獲する漁法、および調理の方法、さらにその料理が日本人の口に合うか否かなどの調査である。

中国との長期戦の到来を予想していれば、兵食を充実させるために、こういった調査はずっと以前に行っておくべきであった。しかし、実際には行われてこなかった。そこで、急遽、調査を始めたのである。

しかし、広大な農村部の多くは中国の武装ゲリラの影響下にあり、自由な調査ができるはずがなかった。だから、調査といっても、日本軍の占領下、治安状況が比較的よい都市近郊におのずから限られた。次に紹介する史料の場合でも、調査地域は、「済南附近の河川、湖沼を始め、黄河、微山湖など」とあって、比較的狭い範囲に限定されている。

華北交通会社では、北支に於る湖沼、河川の淡水魚類の調査を計画。このため前関東州水産試験場長・現満鉄調査部の別府良夫、西尾新六両氏が來済。済南鉄路局が中心となり、済南附近の河川、湖沼をはじめ、黄河、微山湖などの調査を行ひ、魚族の現況、取引状況、増産計画を研究することとなった。この結果に本づき、北支における淡水魚の科学的増殖を具体化し、新鮮魚に飢えた第一線の興亜戦士の胃袋を満喫させるといふので、その成果を期待されてゐる。

『大阪朝日中支版』 1939年8月15日

【7】 鯉やフナを日本側は自由に捕獲できなかった

中国の川や沼には、鯉やフナといった、ポピュラーな淡水魚がいっぱいいた。すでに十分な量の鯉やフナがいたから、さらに日本から、それらの卵や稚魚を輸入して増殖をはかる必要はなかった。問題は中国に棲息している鯉やフナなどの量ではなく、それらの鯉やフナなどを日本側が支障なく捕獲できるか否かであった。

鯉やフナなどの淡水魚が棲息する河川・湖沼は、華北平原に一面に広がっていた。しかし、その地域の多くは中国の武装ゲリラの影響下にあった。だから、日本側は鯉やフナなどの淡水魚を自由に捕獲できなかった。

前掲の史料で、調査結果にもとづき、増殖させた現地産の淡水魚を大量に捕獲することによって、「新鮮魚に飢えた第一線の興亜戦士の胃袋を満喫させる」という壮大な夢を語っていた。しかし、その夢を実現させることは困難であった。なぜなら、中国の武装ゲリラの活動により、華北平原の川や沼で、日本側が鯉やフナなどの最も身近な淡水魚を自由に捕獲できなかったからである。

【8】 日本内地からニジマスなどの移殖をはかる

ニジマスやワカサギは、淡水魚といっても、にごった水にすむ鯉やフナと異なり、水の澄んだ、きれいな渓流や湖水に棲息する。同じ淡水魚であるが、鯉やフナとは違い、やや上品な感じを受け、食用魚として人気があった。そのこともあって、日本側はニジマスやワカサギの移殖をはかる。鯉やフナは、すでに十分の量が棲息していたので、移殖に取り組んでいない。

ニジマスなどの移殖に関して、1940年と1942年の二つの史料がある。ニジマスなどの卵の送り先は同じで、山東省済南である。しかし、発送元は違っている。1940年の場合は滋賀県醒ヶ井(さめがい)養鱒場と長野県田沢養鱒場からであるが、1942年では、東京府御嶽(みたけ)にあった府立奥多摩養鱒場からであった。二回とも、専門の技術者がニジマスなどの卵を済南まで運んでゆき、現地でしばらく養育に当った。

送り先は、山東省済南の近郊にある池であった。済南は有名な泰山のふもとにある。泰山の伏流水が済南の近郊にわきだし、いくつかの池をかたち作っていた。池の水は、透明に澄み、冷たかった。ニジマスやワカサギは、きれいな清流で、水温もやや低いところに棲息する。済南は珍しくニジマスなどの養殖に適していた。

まず、1940年5月に、日本の農林省水産局の斡旋で、滋賀県醒ヶ井養鱒場ならびに長野県田沢養鱒場から、ベニマスの種卵を各五万粒ずつ購入し、済南に送った。古川技術官が済南に出かけて行き、養育に当った。移殖後、一ヵ年を経過した1941年3月にいたって、この移殖事業が順調に進んでいることが明らかになった。

虹鱒並に公魚移殖成績

(中略) 以上の虹鱒、公魚(ワカサギ)の輸送、移殖成績の如く好適なる条件下に驚異的な成功を見、すでに一部は

『大阪朝日中支版』 1941年3月20日

1942年には、東京府立奥多摩養鱒場から、ベニマスの卵、20万粒を、山東省済南に送っている。

虹鱒 大陸へ渡る

【東京特信】 虹鱒も大東亜共栄圏の食糧増産に可憐な協力振り (中略) 今月末頃、吉川技師が附添って、玄界灘の荒浪越えて、済南まで送り届け、孵化と飼育を指導することになってゐる。

『大阪朝日北支版』 1942年3月8日

移殖されたニジマスなどは、すぐに食べられるものではない。食用に供するほどに大きく育つには相当の年月を要する。その時まで、日本軍の軍事占領が続くと考えたのであろうか。まことに気の長い話である。

戦争中に、日本によって放流されたニジマスなどは、その後、済南近郊の池で棲息できたのであろうか。水質などの自然環境が合わず、絶滅したかもしれない。生き残った場合は、立派に成長したニジマスなどが、食用魚として中国人の食膳をにぎわせていることであろう。

【9】 淡水魚を敬遠しがち

済南は、華北平原に位置するので、海産の鮮魚の入手は困難である。遠方の青島港からはるばる運んできたブリやマグロをいたずらに珍重するな。地元の済南付近で取れる淡水魚を積極的に食えと、記事はいっている。

済南付近でとれる淡水魚として、「鯉、鮒、エビ、黒魚、スッポン等等」をあげている。「黒魚」は雷魚のことである。鯉、フナ、川エビ、スッポンを食べることには、それほど抵抗はない。スッポンはむしろ高級食材として珍重される。雷魚は、通常、気味悪がって、日本人は食べない。しかし、中国人には雷魚を食べる習慣があった。

鯉、鮒、エビ、黒魚、スッポン等等、済南には済南の名物がある。船で二昼夜、汽車で百里の遠道をコトコト運んで来た鰤やマグロを、なんで食膳に上すんだらうと、旅行者は皆、料理屋や旅館の不食通を不審がります。(済南)〔大陸録音〕

『大阪朝日中支版』 1939年2月22日

やや内陸部に入っている南京でも海産の鮮魚の入手は困難であった。やむなく南京にいた日本人は淡水魚を食べざるを得なかった。しかし、彼らの多くは、「現地産の魚類」すなわち、淡水魚を副食物として食べることを嫌ったという。淡水魚になじみがなく、どのように調理すれば、おいしく食べられるのか、わからなかった。また、淡水魚を不用意に食べて、中毒症を起こしてはならなかった。南京付近の淡水魚は安全なものばかりではなかった。だから、彼らの多くが淡水魚を敬遠したのも無理はなかった。

中支の魚

現地にある邦人は、現地産の魚類を副食物とすることを嫌ふ向が多い。これは調理の方法も不可解だし、中毒症を起こす憂があるため避けてゐるので、そのため、わざわざ内地産の高価な古い魚を食ってゐることになる。

南京日本商工会議所発行『南京』、1941年9月、上海、682頁

【10】 あえて淡水魚をナマで食べる

たしかに淡水魚はあまり好まれなかったが、しかし、いつまでも敬遠しているわけにはゆかなかったから、中国戦線の内陸部にいる兵隊と民間人は不承不承、淡水魚を食べ始める。淡水魚の調理方法には、煮る、焼く(あぶる)、油で炒める・揚げる、および鯉のアライのようにナマで食べるなどがあった。

現地の中国人は、煮魚にしたり、油で揚げたりして、各種の淡水魚を食べていた。日本人のように、直火で魚を焼く(あぶる)という調理法は少なかった。また、彼らには、鯉のアライのように、ナマの淡水魚をそのまま(熱を加えずに)食べるという食習慣もなかった。

日本人も、当座は中国人がとっている、煮る、油で炒める・揚げるなどの調理方法で、これらの淡水魚を食用にした。しかし、多くの場合、こういった調理方法で調理した淡水魚は、日本人の口に合わなかった。食べられることは食べられるが、しかし、決しておいしいものではなかった。

その結果、日本人は、鯉のアライのように淡水魚をナマで食べる食べ方を選択するようになる。アライとは「新鮮なコイ・コチ・スズキなどを薄く刺身に作り、冷水で洗って身を縮ませた料理」(『大辞泉』)である。サシミの一種であるが、冷水で冷やすことで、身を固く縮ませる調理方法である。海産の鮮魚の入手が困難という状況で、地元でとれる淡水魚をサシミやアライにして食べようという試みであった。

【11】 大阪ずし

次の史料は江西省北部の九江の場合である。九江は揚子江(長江)上流の重要な港町であった。

大陸へ大阪の進軍 ③ 九江

板場の腕の冴えで 揚子江の鯉も上方料理に ここも大阪商品の山

(中略) 一方、食堂街に踏入ると、大阪ずしがあり、浪華ずし、大阪屋など浪華商都の代名詞が氾濫し、さすがは食通の大阪人をこなした板場さんが、食ったら瘤(こぶ)ができるとか、中毒するとかいって、怖れられてゐた揚子江の鯉も、鄱陽湖(はようこ)の鮒も、何のそのだ。大阪板場の腕の冴えにまかせて、おほっぴらに食卓にのぼり、粋な島田や銀杏返しの姐さん達のサーヴィスで、押すな押すなの繁昌振りで、千日前や道頓堀あたりの食堂街に飛びこんだやうな情緒だ。

『大阪朝日新聞』 1940年1月19日

史料には具体的な調理方法は記されていない。私は「食通の大阪人をこなした板場さん」が、地元でとれる鯉やフナなどをアライなどにして、ナマで食べさせたのであろうと推察する。

「食ったら瘤ができるとか、中毒するとかいって、怖れられてゐた」とある。魚は通常、料理の際に加熱すれば、「食ったら瘤ができる」というような症状は出ない。「瘤ができる」という記述から、私はジストマを思い起こす。川魚には、もともと各種のジストマが寄生している。加熱すれば、ほとんど死滅する。しかし、ナマで食べれば、それらのジストマは往々にして人間の体内に入り、時には瘤状のしこりを作る。

淡水魚を食べて中毒するとある。中毒は、その淡水魚が本来、持っている毒物に当ったわけである。加熱した場合よりも、ナマで食べた場合のほうが、中毒になる可能性はずっと高そうである。

史料に「大阪ずしがあり、浪華ずし」とあった。紹介する写真にも、大阪ずしの看板が大きく写っている。すしダネになる海産の鮮魚は乏しい。窮余の策として、揚子江や鄱陽湖(はようこ。九江の南方にある大きな湖。江西省の省都の南昌は、鄱陽湖の南端近くに位置する。)でとれた鯉やフナなどの淡水魚を、すしダネに用いざるを得なかったのではなかろうか。鯉やフナだけでなく、気味悪い顔をした雷魚や、それに類した名も知れない魚に、料理人は果敢に挑戦する。こうして、鯉やフナのアライと並んで、雷魚やその他、名も知らぬ現地の魚のナマが、すしダネとなって、客の前に並んだのではなかろうか。

客もまた、長年、前線に派遣されたまま、除隊、帰国のままならない古参の兵隊たちは、食膳に出される鯉、フナ、雷魚やその他、名も知らぬ現地の魚のサシミをマグロやブリのサシミなんだと思い込むことで、ひげ面をほころばせながら、賞味し、日本内地の生活をしのんだのである。

この中国で行われていた、淡水魚をナマで食べる食習慣は、戦後の日本に持ち込まれたであろうか。それはなかった。彼らは特別の時期(日中戦争時)、特別の場所(中国の内陸部)にいて、海産の鮮魚の入手が難しかったから、やむなく、淡水魚をナマで食べた。日本に帰国すれば、マグロやブリのおいしいサシミが食べられた。当然、こちらのほうがはるかにおいしかった。だから、淡水魚をナマで食べる食習慣は、戦後の日本に持ち込まれなかったのである。

(2012年10月17日)

地図・新聞記事・写真をPDFでご覧いただけます。 (A4 PDF 3ページ)

http://www.peace-aichi.com/35-4_tansuigyo.pdf