「戦争中の新聞等からみえる戦争と暮らし」

救世軍の済南診療所 ―― 日中戦争期の医療事業 倉橋正直

日本救世軍済南診療所

『ときのこゑ』 1939年5月15日号より

関連の記事をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/28-10_kurahashi.pdf

【1】 診療所の設置

救世軍は1937年11月から、報国茶屋という軍隊慰問事業を行う。当初は石家荘、次いで徳州(徳県)で行ったが、1938年1月より済南(さいなん)に移る。

1938年10月の武漢陥落の頃から、日中戦争の長期化がはっきりしてくる。中国側が頑強に抗戦を続ける限り、戦争は容易に終結しないことが明らかになってくる。戦争の長期化に対応して、軍から救世軍に新たな事業が要請される。それが診察所と日本語講習所の設置であった。救世軍は軍の要請を受け入れる。

こうして、報国茶屋の活動に加えて、救世軍は新しい事業を始める。本稿では、診察所のほうを主に扱う。

ポイント・ニュース

『救世軍日本開戦100年記念写真集』

(救世軍本営、1997年)より

教団では,「「救世軍済南診療所」も「同済南日語講習所」も、宣撫工作に貢献する所少なくない。」(『ときのこゑ』1939年9月15日)と、新しい事業を「宣撫工作」として、意義づけている。

「宣撫」(せんぶ)とは、「占領地で、占領政策の目的・方法などを知らせて、人心を安定させること」(『大辞泉』)である。軍事占領地の人々に対して与える「アメ」と「ムチ」のうち、「アメ」のほうの役割を果たす。したがって、「宣撫工作」は軍事行動の一環であった。

救世軍が、診察所と日本語講習所の二つの事業を、本来の宗教的な行為(現地の中国人に対する布教)とは見なさず、軍事への協力だということをあらかじめ自覚して、着手したことになる。

診療所の設置のために、1939年3月、東京の救世軍病院の佐藤理三郎院長が、山崎松子医師と二人の看護婦(川田および丸山という姓だけがわかる。)を引率して、済南にやってくる。彼女らはみな救世軍病院の職員であった。設置に当たり院長がわざわざ済南まで出向いてきたのであるから、診療所事業に対する救世軍のなみなみならぬ意欲がわかる。

『救世軍日本開戦100年記念写真集』(救世軍本営、1997年)に「中国大陸での医療奉仕活動」という題目で、3枚の写真が掲載されている(144頁)。その中に、どこの新聞かは書いてないが、写真入りの記事がある。

ポイント・ニュース 大陸に施す仁術

救世軍ではさきに石家荘、徳県、済南に"報国茶屋"を設け、皇軍慰問に活動して来たが、今度、新に済南城内に診療所を設け、この地方の住民たちに無料医療を施すことになり、十七日午後八時半、救世軍病院から佐藤理三郎博士、山崎まつ子女医外、看護婦二名が先発隊となって出発した。(中略)

(写真は東京駅出発の一行)新聞名は不詳、1939年3月18日

記事では、彼らは「先発隊」と表現されている。このあとに、もっと多くのスタッフが続いて出かけるような書き方である。しかし、実際には済南に送られたのは山崎女医と看護婦2名の計3名だけであった(佐藤院長はすぐに帰国してしまう。)。だから、先発隊という表現は正しくない。

診療所ポスター

『ときのこゑ』 1939年5月15日号より

診療所のポスターの写真もある。ポスターには、「日本救世軍 免費診療 診療時間 毎日上午九時半 至十二時 星期日及放假日停診 診療科目 内科・外科・小児科・眼科・婦科・耳鼻喉科 済南市城内縣東巷東華街九號」と記されている。

このポスターから、診療所のおおよその状況がわかる。中国人向けのポスターであるので、中国語で書かれている。まず、診療所を運営するのが日本救世軍であると明記する。

軍事占領下の済南市でも、中国の救世軍が存在し、活動していたので、救世軍とだけ記すと、中国の救世軍の診療所と誤解される恐れがあった。そこで、日本救世軍と記すことで、日本の救世軍が運営する診療所であることを明らかにしたのである。

「免費診療」とは、無料で診療するという意味である。診療時間は午前9時半から12時までとある。日曜日と祝日は休み。ということは、土曜日も含め、毎週6日間、診療した。診療科目は、内科・外科・小児科・眼科・婦人科・耳鼻咽喉科であった。「済南市城内県東巷東華街九号」は、診療所の住所である。「城内」は古くからある町の区画、「県東巷」や「東華街」はより小さな区域の名称である。

【2】 診療所の場所

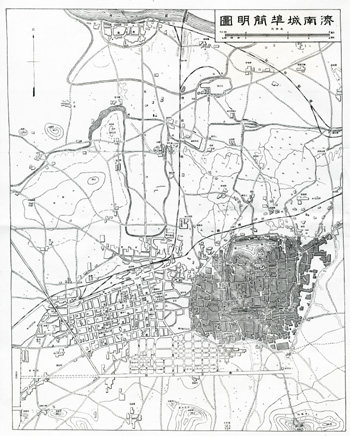

地図

診療所と日本語講習所は、同じ敷地・建物にあった。

当時の写真を見ると、入口の両側の門柱に、「救世軍済南診療所」と「救世軍済南日語講習所」と書かれた看板がそれぞれ掲げられている。もと、民国日報の建物があった場所である。

そこは同じ済南でも、報国茶屋とは別の場所にあった。済南は二つの地域に分かれていた【地図参照】。すなわち、古くからの城内と新市街である。報国茶屋は新市街のほうにあった(報国茶屋の住所は「山東省済南 経一路五○八」であった。『ときのこゑ』1938年3月1日)。

他方、診療所は城内にあった。報国茶屋と診療所はかなり離れていたから、人力車かバスで移動した。それでも、移動に30分以上かかった。

診療所と日本語講習所の敷地・建物も軍が提供した。すでに活動している報国茶屋の近くでなく、わざわざ別の区画の場所を選んだのは、事業の対象が違ったからである。

新市街は以前から日本人が多く居住していた。それに対して、城内は古くからの中国人の町であった。報国茶屋は日本軍の兵隊が相手であったから、新市街に設置したのは妥当であった。それに対して、診療所と日本語講習所は中国人が相手であった。だから、中国人が居住する城内を選んだのである。

この場所は、中国人が診療を受けたり、日本語講習所に通うのにはたしかに便利であった。しかし、救世軍のスタッフはみんな新市街にある報国茶屋に宿泊したので、日本語講習所や医療スタッフは、わざわざ報国茶屋から、城内の施設に出勤せねばならなかった。

次は、診療所にあてられた敷地及び建物に出かけて、検分した佐藤院長の報告である。

今日は柳川救世軍少佐の案内で、一同打ち連れて、各方面に挨拶廻りの後、診療所の下検分をしました。門も家も御殿造りの立派なものであります。(中略)診療所の為のみの部屋八室、中庭には幾百年かと思はるる、大木があり、更に奥床しさと重みとを加へてゐます。部屋の間取を見、診療室、薬局等の配置を考案しながら見廻ってゐると、

『ときのこゑ』1939年5月1日

診療所のために部屋8室を使用する。また、「中庭には幾百年かと思はるる、大木があり」というのであるから、この敷地・建物は相当大きかった。

ここで、救世軍は診療所と日本語講習所を運営した。次は佐藤院長の報告である。

今日は診療を開始してより、第四日目であります。「救世軍報国茶屋」を出で、公共汽車(乗合バス)に乗る。途中に在る部隊と、通ふ一、二の兵隊さんの外は、全部支那の人々でありますが、至極なごやかであります。はじめは洋車(人力車)で通ひましたが、一度バスに乗ったら、誰もがバス党になってしまひ、毎日バスで、全く支那人と一緒に乗合ってゐます。

初は一寸恐いやうな気がしましたが、今ではもう歩くのが楽しみになってゐます。沿道の人々も好意の視線を投げかけてゐるやうに思はれます。(中略)「救世軍診療所」に着きますと、もう多数の患者が待ってゐます。(中略)憩ふ間もなく、直ちに診療にとりかかる。老僕は患者の順番の整理に大童であります。開所早々であり、新患が多いため、劉中尉の手を煩すこと甚だ大で、住所氏名から既往症、現症まで記載に務め、実に一寸の暇もない有様であります。

内科、眼科、皮膚科、耳鼻科、外科等さまざまな病人が押しかけて来ます。山崎先生(女医)も看護婦の姉妹たちも、テンテコ舞です。(中略)十二時までの受附締め切りで、診察の終ったのが二時過ぎでした。(中略) 四月十七日 済南にて 佐藤理三郎

『ときのこゑ』1939年5月15日

報国茶屋から、城内の診療所まで出勤する際、当初は人力車を利用したが、バスに変える。中国人と一緒に乗って来るのであるが、それでも佐藤院長はバスのほうがよいとしている。山崎医師らもやはり通勤にバスを利用したのであろうか。

済南は中国有数の大都市であった。「民国二十九年(昭和十五年)五月末には内外人合して済南の総人口五一五、五二一人となり」(済南日本商工会議所編『済南事情』、1941年1月、7頁)とあるように、当時の人口は在留日本人を含め、およそ52万人であった。

軍事占領下にあるから、中国人はあたかも死せる街の住民のように、なにもしないで、おとなしく暮らしていたと想像してしまったが、それはまちがいであった。

52万人もの市民が暮らしているのであるから、経済活動も行われていた。市民の生活や経済活動の足を保障するために、乗り合いバスも運行されていた。

バスの乗客はみな中国人であった。そのバスに、民間人で非武装の日本人が乗る。しかも、そのうち3人は女性であった。多少の危険や不具合を感じるのは当然であった。それでも、自分たちは中国人に医療を施すものだから、危害を加えられる恐れはないと信じて、彼女たちはバスを利用したのであろう。佐藤院長は救世軍病院長という本来の仕事があるので、診療所新設の段取りがついたところで、早々に引き上げた。

【3】 診療所の活動

済南診療所の診療のようすが、『ときのこゑ』紙上に報告されている。

朝八時半に「報国茶屋」を出て、午後二時頃帰って来ます。雨天でない限り、七十人から八十人程度の患者あり。毎日、新患者二十名から三十名、旧患者三十名から五十名といふところであります。「診療所」開設以来の患者実数は今日までにて1299人で、ざっとのところ、一人平均四、五回来て居ります。婦人子供が六に対し、男子四といふところでせう。(中略)

病院の方々は夕食の手伝ひ、お風呂その他、兵隊さんのピンポン相手となり、或時は又、兵隊さんの話相手となって、過します。

『ときのこゑ』1939年8月15日

「救世軍済南診療所を訪われた

○○陸軍軍医少将閣下一行」

『ときのこゑ』 1939年10月1日号より

3人の医療スタッフは8時半に報国茶屋を出る。帰りは午後2時ごろになる。

患者の男女の内訳は、「婦人子供が六に対し、男子四」であった。女医ということで、女性の患者が多くなっている。

報国茶屋に戻ったあとも、彼女たちは暇ではない。夕食を作る。風呂をわかす。兵隊たちとピンポンをする。また、兵隊の話し相手になるなど、さまざまな仕事をこなした。

次の記事には、診療所の治療のようすが生き生きと報告されている。

私共は茶を飲む間もなく、直ちに白衣に着かへて、診療開始。一号、二号と劉軍曹に呼ばれて来ると、劉救世軍中尉が、新患者の容態をたづねて記入する。患者は皮膚科、眼科(主にトラホーム)と外科が多いやうですが、軽症のうちに来る人は少く、発病以来一月、二月、ひどいのは四ヶ月ぐらゐして、病気も可成り重くなったのが多いやうです。

高熱で、私共だったら絶対安静さしておきさうな患者でも、うす着で平気で歩いて来ます。酷い傷口の腐敗のために、部屋中が悪臭で充満するやうなこともあるが、山崎女医はじめ、川田・丸山の両看護婦達は、嫌な顔もせずに、真剣に親身になって愛の奉仕に尽してをられる。(中略)

かうした緊張が午後の一時ごろまで続きます。毎日、百人近い患者が、来た時よりも軽らかな気持で、帰る姿を見送り、誰もゐなくなると、私達は初めて空腹を感じます。それから器具消毒、書類整理等をすますと、冷いにぎり飯を、はんごうから出して手に取ります。銃こそないが、私共も亦、戦地に在る一軍人であると、しみじみ感じます。みんな喜んで帰途につきます。(中略)

宿舎「救世軍報国茶屋」に帰着いたします。と言っても、のんきにするわけにもゆきません。此処にも入れ代り立ち代り集れる兵隊さん達が待ってをられる。暫くなりと、楽しい故郷のホームに帰ったやうな思をおさせしたいと、出来る限の心配をいたします。

『ときのこゑ』1939年10月1日

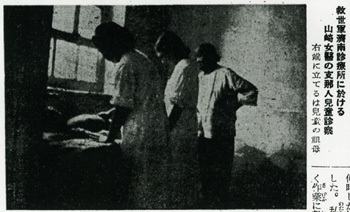

「救世軍済南診療所に於ける

山崎女医の支那人児童診察」

『ときのこゑ』 1939年10月1日号より

初めに出てくる劉軍曹は中国の救世軍の信者(中国人)であった。同じ救世軍の事業ということで、中国の救世軍の信者が診療所の仕事を手伝った。

次の劉救世軍中尉は、劉錦江という名前の台湾人で、報国茶屋に来ていた救世軍の士官である。日本語と中国語がともに話せるので、通訳を兼ねて受付の仕事を手伝った。

山崎女医はじめ3人の医療スタッフはいずれも中国語を話せない。だから、こういった手伝いの人がいないと円滑に治療できなかった。

患者は、「皮膚科、眼科(主にトラホーム)と外科が多」かった。患者は一日百名近かった。9時半から午後1時まで3時間半、治療した。一人の患者を診察する時間は、平均2分ぐらいになる。患者を、あたかもベルトコンベヤーで運ぶように、次々と手早く治療してゆく。この3時間半、休憩の時間はない。ハードな勤務である。

診療が終って、やっと昼食である。診療所の近くに、彼女らが食事できる食堂がなかった。食堂があっても、中国人が利用する店は、慣れない中国料理であるし、また、衛生状態も悪かった。多くの中国人の客と同席して、食事をすることもできないなどの理由から、彼女らは利用しなかった。

やむなく弁当を持参する。その弁当が、飯盒から取り出した、冷たいにぎり飯というのであるから、哀れである。自分たちも戦地にいる一軍人であるという思いになるというのは、率直な感想であろう。医療スタッフは、報国茶屋に戻ってきてからも、「入れ代り立ち代り集れる兵隊さん達」の相手をせねばならなかった。

次の史料は、診療所の無料診療が、町の人々から喜ばれていると報告している。その通りであろう。

「済南に於ける田中救世軍大尉と

山崎女医と白衣の天使及び姑娘」

『ときのこゑ』 1939年12月1日号より

診療所の方も患者は益々ふえて、百名を突破する日もあります。(中略)

或婦人は二三の病院通をして、どうしても治らないで、非常に失望してゐたのが、当診療所に二ヶ月程、一所懸命通った結果、此の程、全快いたしました。大変喜んで、全快後も時々診療所に顔を出して、花や柿を持って来たりして、私共に感謝を現はさうとしてゐます。

先日、診療所の職員達と城内の裏街を散歩すると、あっちにもこっちにも、にこにこ顔が見受けられ、東華町(診療所所在地名)の人だよと、口々に言って、親密の情を示してくれました。私共が、病気の時は何時でもいらっしゃいと言ふと、にっこり頭を下げる者もありました。言葉も通ぜぬ異国に来て、こんなにも楽しい気持で散歩出来ることは、信じられないやうな気がしてなりませんでした。

『ときのこゑ』1939年12月1日

【4】 治療の特徴

山崎女医はこれまでの診療所の事業を振り返って、次のようにまとめている。この段階で、診療を始めて、およそ1年2ヶ月経過している。

前に川田、丸山両看護婦が、一年の任務を了へられて帰還され、只今その交代に長野、黒崎両姉を迎へる事が出来、何時にも変らぬ診療が続けられて居ります。(中略) 顧みますれば去年三月二十七日、佐藤救世軍病院長に伴はれて、大きな希望と意気とを以て、北支にやって参りました。(中略)

四月十三日より城内にて免費診療を開始致しました。(中略)

それから二人の看護婦に助けられながら、毎日、日本人の殆どゐない城内へ入って、時には不気味に感じた事もありました。(中略)

只今では八十名前後の患者で、やっぱり不潔な土地でありますから、皮膚科、外科、眼科、等が多く、皮膚科では湿疹、白癬、疥癬、眼科では断然トラホーム、外科は下腿潰瘍の如きものが多いやうに思はれます。?疽などもかなり多く、その切開もやって居ります。(中略)

免費診察でありますから、下層階級ではありますが、此の頃はだんだんきれいな患者が来るやうになり、左程きたないとは思はなくなりました。診療所は静かな広い所で、日語講習所もその一角にあります。私共が朝九時半頃着きますと、待ち構へてゐた患者は「来了」「来了」と云ひながら、嬉しさうに受付の方へ急ぎます。(中略)

支那人は肌を見せないと聞かされてゐましたが、成程、普通はどんな人でも靴下をはき、顔と手丈しか出して居りません。日本人のやうに素足で歩く事は決してありません。(纏足などもまだ沢山見られます)しかし、診察の時は何の躊躇もなく服を脱ぎます。(中略)

無料診療開所一年を顧みて、色々と感慨無量のものがありますが、到底その万分の一も綴る事が出来ない私でありますが、(中略)

尚又、現在の済南邦人数は月々増加し、一万六千人と云はれて居ります。住宅難、食料難と云ひたい位であります。人の集る所、そこには必ず病気が生じてゐます。日本人の病院も相当ありますが、(中略)

昭和15・4・26 山崎松子

『ときのこゑ』1940年6月1日

「済南に於ける

山崎女医と看護婦さん達」

『ときのこゑ』 1939年6月1日号より

まず看護婦の交替をいう。川田、丸山の二人の看護婦が1年の任務を終えて帰国する。帰国の具体的な月日まで記していないが、1年の任務を終えと記している。着任が3月だったから、3月に帰国したのであろう。代わりに長野と黒崎という看護婦がやってくる。

診療所のある城内には、日本人はほとんど住んでいなかった。皮膚科、外科、眼科の治療が多かった。無料診療なので、患者の多くは下層階級の人々であった。

最後のところで、済南在留の日本人の病院のことが出てくる。実際、「医院9 歯科業4」の開業医がいた(前掲『済南事情』、170頁、済南邦人職業別(十五年五月末現在)による。)。1.6万人もの在留日本人がいれば、日本人の開業医もこのぐらい来ていたということである。

済南診療所の治療の特徴はなんだったのであろうか。まず医療スタッフは山崎松子医師と二人の看護婦だけであった。3人とも中国語を話せなかったから、患者が病状を口頭で伝えても、医師は理解できなかった。やむなく医師は、診察の時、直接、患部を見て、病状を判断した。

診療は無料であった。これが当診療所の特色であった。だから、下層階級の人々、すなわち貧乏人が多く診療所にやってきた。診療所は、中国人が古くから住む城内にあったから、患者は通いやすかった。また、女医ということで、女性患者の比率が高かった。

患者は一日に80人から、多い時は100人も来た。これだけ多数の患者を、午前中の3時間半で、一人の医者が診察する。手早く、また、要領よく診察せざるをえなかった。患者数が多く、また、医師が一人だけということもあって、本格的な治療は困難であった。初歩的な治療のレベルにとどまらざるを得なかった。

診療科目として、内科・外科・小児科・眼科・婦人科・耳鼻咽喉科を挙げている。しかし、実際には皮膚科、外科、眼科の患者が多かった。皮膚科では湿疹、白癬、疥癬の患者が多かった。こういった類の皮膚病は、生活環境の衛生状態が劣悪なことによって、しばしば発生した。

眼科では断然、トラホームの患者が多かった。トラホームも衛生状態の劣悪さから来ていた。外科は、「下腿潰瘍の如きものが多」かった。また、?疽(ひょうそ)などもかなり多いと報告している。いずれも皮膚の疾患である。本格的な外科の手術はやれないが、皮膚にできた疾患ぐらいは、なんとか手当てできたということであろうか。

済南市の人口はおよそ52万人であった。これだけの大都市であるから、当然、中国人の経営する病院・医院も数多くあった。また、少ないけれども、日本人の開業医もいた。経済力のある中国人は、こういった医療機関にかかることができた。

結局、救世軍の診療所にやってきたのは、通常の医療機関にかかれない、下層階級の人々、すなわち貧乏人であった。彼らは、皮膚病を中心とする病気を治してもらうために、診療所にやってきた。彼らは本格的な治療を、ここに期待したわけではない。医師一人だけの初歩的な治療でも、治療効果があがる病気を治してもらいにやって来た。それが各種の皮膚病であり、また、トラホームであった。こういった病気ならば、この診療所でも十分快癒した。だから、彼らは喜んで、この診療所に通ってきた。彼らにとって、当診療所は、まんざら捨てたものでもなかった。

医師が一人だけで診療している救世軍の診療所がやれることに限界があることを、中国人患者はよく承知していた。無料診療ということで、皮膚病の患者が多くこの診療所にやってきた。内科・小児科・婦人科・耳鼻咽喉科などの病気を患う中国人は、別の医療機関に行って治療した。

医師が一人だけという、小さな診療所であるが、無料診療ということもあって、救世軍の済南診療所は、周囲の中国人からそれなりに大事にされていた。決して、あっても、なくても、どうでもよいようなものではなかった。貧乏人、皮膚病やトラホームなどを患っているもの、女性の患者などから重宝がられた。

宣撫工作は、「アメ」と「ムチ」のうち、「アメ」にたとえられる。とするならば、済南診療所は小さい「アメ」の役割を立派に果たした。医療効果は限られていたが、とにかく診療所は、済南市に住む中国人、とくに貧乏人にとって役に立った。当診療所のスタッフに危害を加えようという考えは出てこなかった。だから、中国人が利用するバスで、毎日、通勤しても、彼女たちは安全だったのである。

【5】 診療所の閉鎖

『救世軍日本開戦100年記念写真集』

(救世軍本営、1997年)より

両側の門柱に、「救世軍済南診療所」「救世軍済南日語講習所」

と書かれた看板が掲げられている。

1940年9月1日の『日本救世新聞』(『ときのこゑ』の後継紙)に、山崎松子医師および黒崎千代・長野浅子の二人の看護婦の文が掲載される。黒崎千代と長野浅子は、交替で済南診療所にやってきた新しい看護婦である。

済南の救世軍診療所たより

(中略)済南も只今はすっかり平時体制といふやうな現状でありまして、全く日本内地のやうな気が致します。いよいよ日本救世軍の為に尽したいと思ってゐます。先は暑さ御見舞かたがた。(山崎松子女医)

(中略)私共一同も元気にて恙なく勤務致して居ります。御休心下さいませ。今後、益々励みて皆様と共に神の御栄の為に用ひて頂き度く願って居ります。先づは暑中御伺ひまで。(黒崎千代看護婦)

(中略)私共も日に神の御守りの下に健康に恵まれ、微力ながらも日支親善の為、心からの愛の御奉仕をなさんと励んで居ります。(中略)先は御暑中御伺ひ迄。(長野浅子看護婦)

『日本救世新聞』1940年9月1日

三人からのいわば暑中見舞いのあいさつである。三人とも元気で働いていると報告している。「済南も只今はすっかり平時体制といふやうな現状でありまして、全く日本内地のやうな気が致します。」という山崎松子医師の感想は、その通りであろう。済南のような大都市の日本人町に居住している限り、戦争のきびしさを到底、実感できなかったであろうからである

この「済南の救世軍診療所たより」が、診療所についての最後の記事になる。このあと、報国茶屋や日本語講習所に関する記事はしばしば掲載されるが、診療所に関する記事は一切、掲載されなくなる。

一方、1942年5月1日の『朝(あした)のひかり』(『ときのこゑ』の後継紙の一つ)に、施設の名称変更の記事が出る。救世軍は1940年9月、教団名を救世団へ変更した。さらに1941年6月、救世団から日本基督教団第11部に変わる。これに伴う、社会事業施設の名称変更である。

それまでの救世団済南報国茶屋と救世団済南日語講習所の名称から、「救世団」の教団名をはずし、それぞれ済南報国茶屋と済南日語講習所に変更したというものである。

この時期においても、報国茶屋と日語講習所が存続していることがこの記事から確認できる。しかし、診療所の名前は出てこない。ということは、1942年5月の段階で、診療所はすでに閉鎖されていたことになる。診療所は、1940年9月から1942年5月までの1年8ヶ月の間に、いつかわからないが閉鎖になった。

『日本救世新聞』などの機関紙には、済南診療所がいつ、どのような事情で閉鎖になったかは一切、記されていない。だから、閉鎖の時期や閉鎖になった理由はわからない。

試みに閉鎖になった理由を検討してみる。まず教団が閉鎖を命じたことはありえない。自分から勝手に診療所の活動を1年半ぐらいで中止すれば、軍や政府の覚えは当然悪くなる。教団としては、報国茶屋や日本語講習所と同様に、診療所ももっと長く続けたかったであろう。財政的な負担からであろうか。「救世軍第四十三年決算報告」の(七)社会事業資金収支計算書(1937年10月から1938年9月まで)によれば、「銃後奉仕―北支報国茶屋」の支出は6970円01銭であった(『支那事変と救世軍』、救世軍出版及供給部、1939年7月、86頁)。

同じ年度、別の社会事業の支出と比較する。大連育児及婦人ホームが15,559円、救世軍農民訓練所が8,002円、救世軍病院が195,262円、救世軍療養所が151,939円であった。1937年10月から1938年9月までという期間では、報国茶屋だけが運営されていて、診療所や日本語講習所はまだ開始されていない。それゆえ、簡単に比較することはできないが、報国茶屋の運営にはそれほど多くの費用がかかっていない。診療所や日本語講習所の事業が加われば、たしかに運営費は増加する。しかし、従事する職員が少ないこともあって、増加の割合はそれほど大きくなったとは思われない。

診療所の施設や職員が、中国側から軍事攻撃を受けて、損傷した可能性である。前述の山崎松子医師の文章が示すように、済南市の治安は良好に保たれていた。また、診療所の医療活動は周囲の中国人から重宝がられていた。だから、彼女たちが中国側から攻撃された可能性は、まず考えられない。

それでは、患者が診療所に来なくなったのであろうか。そんなことはない。むしろ患者は多く来すぎるぐらいであった。残ったのは、山崎松子医師の心身の不具合である。次にこの問題を扱う。

【6】 山崎松子医師のダウン

『ときのこゑ』 1940年5月1日号より

山崎医師の仕事は実にハードであった。日曜日と祝日だけが休みで、週6日、勤務した。一日に80人もの患者を診察した。中国語が話せないので、患者と親密に話し合えなかった。医師は彼女一人だけだった。代わりの医師がいないので、体調が少々悪くても、つい無理をして働くことになった。

しかも、任務の期間が長かった。一緒に赴任した二人の看護婦は1年で交替した。彼女たちは新しい看護婦と交替して、さっさと帰国できた。

しかし、山崎医師は開設時から、ずっと休みなく勤務し続けた。看護婦に比べ、仕事と責任がずっと大きいにもかかわらず、山崎医師はいつになったら、この任務から解放され、帰国できるのか、判然としなかった。

彼女は1939年3月に済南診療所に着任した。『日本救世新聞』に山崎医師の文章が掲載されたのは、1940年9月であった。この間、1年半の年月がすでに経過している。

その時期はわからないが、私は、最後に彼女の文章が掲載されてから、ほどなく彼女は蓄積した心身の疲労のために、ダウンしたのだろうと推察する。それまで1年半ないし2年もの長期間、戦地という苛酷な環境の中で、山崎医師は一人でよくがんばってきたものだと、私は感心する。代わりの医師がいなかったので、彼女のダウンが、結局、そのまま済南診療所の閉鎖となった。

『日本救世新聞』などの機関紙に、済南診療所が閉鎖されたという記事はない。戦争中ということで、都合の悪い内容は機関紙に掲載しなかったのであろう。

山崎松子医師のように、軍事占領地で行われる社会事業にあえて来てくれる医者は、この時期においても貴重な人材であった。だから、済南の救世軍士官は山崎医師の負担をなるべく減らし、また、勤務を終えた後はゆっくり休息して、体力・気力を回復できるように慎重に配慮すべきであった。しかし、救世軍士官はそういった配慮にぬかりがあった。

山崎医師は、一日に80人もの患者を連日、診察せねばならなかった。時に患者は100人にもなった。なんといっても、患者が多すぎた。多すぎる患者は山崎医師を極度に疲労させた。また、一面では治療の水準を確実に低下させた。だから、診療所の運営責任者である救世軍士官は、患者数をもっと減らすように努めるべきであった。

ところが、その逆に救世軍士官は、80人とか100人の患者が押しかけてくるのを、誇らしげに機関紙上で報告している。彼はまちがえていた。長期の診療を心がけるならば、患者はもっと少数におさえるべきであった。そのことが彼らには理解できなかった。

また、医師の心身の健康を維持するために、診療所は週休二日制にすべきであった。日曜日に加え、もう一日、休みにする。こうすれば、医師の疲労を少なくできた。

3人の医療スタッフは、全員、女性ということもあり、報国茶屋の建物に救世軍士官と一緒に住んだ。彼女たちの身の安全を考慮したことはわかる。しかし、他方で、医師としての個別の問題を軽視してしまう

報国茶屋には早朝から深夜まで、数百人の兵隊が押しかけてきた。だから、いつも喧騒を極めていた。治安はたしかによい。しかし、住居としては、報国茶屋にはおよそ落ち着きがなかった。休息に必要な静けさが決定的に欠けていた。

二人の看護婦は、まだ若く元気があったこともあって、診療所から帰ると、喜んで兵隊たちの相手をした。看護婦たちがそのような行動をしてもかまわない。きっと兵隊たちから歓迎されたことであろう。たとえば、兵隊たちとピンポンに興じるなどである。売春婦ではない若い日本人の女性とつきあう機会は少ないから、兵隊たちは大いに喜んだことであろう。

しかし、それに山崎医師まで巻き込んではいけない。彼女には十分な休養が必要であった。彼女だけでも、喧騒な報国茶屋の建物から離れて、別の建物に住むべきであったかもしれない。

静かで落ち着いた住まいで、ゆっくり休息する。救世軍士官は、山崎医師に対して、こういったきめ細かな配慮をすべきであった。同じ救世軍のスタッフだから、とにかく同じ建物に住むという、機械的な対応はまちがいであった。

山崎医師が十分、休息できるようにする。具体的には患者を一日、多くても数十人程度に限定する。そうすれば、彼女の仕事はずいぶん楽になる。また、もっと余裕を持って診療できる。いつも雲の中を飛んでいるような、あわただしい診療ではなくなる。また、住まいも、うるさい報国茶屋から離れ、別の静かな建物に変える。もし、こういった配慮をしていれば、ひょっとすると、彼女はもう少し長く勤務できたかもしれない。

とりあえず山崎医師のダウンの根拠を、済南診療所を管理する救世軍士官の配慮の不備に求めてみた。しかし、今回の事態を招いた真の責任は、済南診療所を企画した教団にあった。

教団は、軍の要請を受けて、急遽、診療所を報国茶屋の付帯事業として設置する。診療所の運営に必要な医療スタッフを、身近な救世軍病院の職員から選ぶ。こうして、山崎医師と二人の看護婦があわただしく済南に派遣される。

済南診療所の勤務状況は厳しかった。とりわけ、厳しい仕事が一人しかいない医師の所に集中してくることも、教団はわかったはずである。にもかかわらず、きちんとした対応をとらなかった。その結果、山崎医師は1年半以上もの年月、ただ一人でずっと診察を続けねばならなかった。

日常の勤務は、もちろん辛い。しかし、彼女にとって、もっと辛かったのは、この任務が果たしていつになったら終わり、帰国できるのか、わからなかったことであろう。

二人の看護婦は1年たった段階で、自分をおいて、さっさと帰国してしまった。ところが、自分はすでに1年半以上、経過したのに、まだ帰国のメドが立たない。いったい、いつになったら、任務を解かれ、帰国できるのだろうか。山崎医師は、自分の「あわれな」境遇を考えると、たまらなくなる。こうした状況に長く置かれたことで、彼女はある時点で、身体と精神の緊張がゆるみ、ダウンしてしまったのではなかろうか。

【7】 代替の医師の欠如

教団は、彼女をきつい戦地の社会事業に送り出した以上、このような事態にならないように手当てすべきであった。済南診療所の勤務の厳しさを理解すれば、本当は医師を二人、送り出せればよかった。二名が常駐する体制が取れないならば、せめて担当の医師を二名決めておき、彼らが半年ごとに交替で勤務する体制でも、まだよかった。

半年間、済南診療所で勤務すれば、交替の医師が来てくれて、自分は帰国できる。このような体制が確立していれば、派遣されてきた医師も、ずっと元気に働けたであろう。しかし、現実には、こういった施策は一切、とられなかった。山崎医師は長期間、一人でほおっておかれた。

こういった事態を招いた教団の責任は当然、大きい。これには二つの要因があった。一つは医師の不足である。中国側の頑強な抵抗で、日中戦争は日本側からすれば、予想していなかった長期戦になった。100万の大軍が8年間も継続して戦う未曾有の大戦争になってしまう。

近い将来、大規模な戦争の勃発を予想していれば、それに見合う数の軍医をあらかじめ養成しておいたであろう。軍医は容易に養成できるものではなかったが、少なくとも、その方向で努力したであろう。しかし、そのような事態の到来を想定していなかった。

その結果、戦場では軍医が不足してくる。軍医を補充する必要から、内地の医者を急遽、軍医として召集し、間に合わせる。こうして、大量の医者が軍医として召集された。内地に残ったのは、主に女医(日本軍に女性の軍医はいなかった。)と比較的高齢の医者(年齢からして、戦場勤務に不適であるから。)であった。働き盛りの男性医師は決定的に不足してくる。

実は他の宗教教団も、中国戦線で中国人向けの医療事業をあまりやっていない。

『中支宗教大同聯盟年鑑』(中支宗教大同聯盟発行、非売品、1940年11月)の「各教宗派教団諸施設」(1940年7月現在、50頁)は、中支、すなわち揚子江(長江)流域に進出した日本の宗教団体の施設を挙げている。

これによれば、通常の学校(小学校および幼稚園など)が【17】、日本語学校が【14】、医療施設が【4】、その他が【6】である。通常の学校や日本語学校に比べ、医療施設は少ない。医療施設が少ない主要な理由は、医師の不足に求められるであろう。

もう一つは、救世軍(教団の名前はすでに変わっているが、わかりやすいように、もとの名称で通す。)の教団の規模が小さいことであった。教団の規模が大きければ、全般的に医者が不足してきても、山崎医師の交替の医師を、もう一人ぐらい調達するのに苦労しなかった。しかし、救世軍ぐらいの小さな教団では、いわば手持ちの医者も限られており、たった一人の交替要員の医師さえ探し出せなかった。

山崎松子医師は救世軍病院の医師であった。救世軍病院は規模がやや大きかったから、多くの医師がいた。ちょっと考えると、山崎女医の後任を救世軍病院所属の医師の中から選べそうである。しかし、実際には選べなかった。

というのは、少し前、済南診療所から二人の看護婦が帰任していた。彼女たちは口々に診療所の勤務条件の厳しさ、宿舎に用いた報国茶屋の生活環境の不備、さらに派遣された医師の任期の長さなどを吹聴したことであろう。

とりわけ、診療所での昼食が毎日、持参した弁当であり、その弁当たるや、飯盒から取り出した、冷たいにぎり飯だったという報告は衝撃的であった。彼女たちの話を聞いて、救世軍病院の医師たちはおじけづいてしまう。その結果、山崎女医の後任として診療所に行こうというものは一人もいなくなった。

要するに、救世軍には山崎女医の代わりに済南に派遣できる医師がいなかった。医師の交替要員の欠如が、診療所の閉鎖の真の原因であった。

初めに紹介したように、済南診療所は、軍の要請を受け、宣撫工作の一環として着手された。宣撫工作である以上、診療所の閉鎖は好ましくない。診療所の早期の閉鎖は、軍や監督官庁のご機嫌をそこない、教団に対する一層の弾圧を招くかもしれない。さらなる弾圧を避けるために、診療所をなるべく長く続けたい。これが教団の願いであった。

他方、医師の全般的な不足と、教団の規模の小ささから、山崎医師の後任の医師を容易に探し出せないでいた。山崎医師は済南診療所で、長期間、孤軍奮闘していた。彼女の負担の苛酷さは教団でもよくわかっていたから、彼女がダウンする、ずっと以前から、教団は後任の医師をさがし求めていた。

しかし、それはうまくゆかず、後任の医師をさがし出せずにいた。山崎医師は決してスーパーマンではなかったから、蓄積した心身の疲労でダウンしてしまう。彼女のダウンは当然、予想されていた。

しかし、実際に彼女のダウンが現実となると、教団はあわててしまう。この事態に至っても、なお後任の医師を探しだせていなかったからである。無い袖は振れないわけで、結局、教団は後任の医師の選出を断念する。そうすれば、済南診療所は自動的に閉鎖となった。

残念な結果であるが、教団としては、やむをえない選択であった。幸いなことに、済南で行っていた報国茶屋と日本語講習所のほうは、そのまま引き続いて運営してゆけた。

教団は、軍と監督官庁に済南診療所の閉鎖を通告し、彼らの諒解を得ようとする。機関紙には済南診療所の閉鎖のことは、何も記されていない。だから、この件で、軍と監督官庁が、どのような反応を示したのか皆目わからない。済南診療所に派遣すべき医師の不足という事情は、軍と監督官庁にも理解できたはずである。したがって、大きなとがめはなく、事態はおさまったのではなかろうか。

結果的に、診療所の閉鎖の時期が、山崎医師の体力および精神力によって決まるような事態となってしまった。すなわち、もし仮に彼女の体力および精神力がもっと強靭で、もう半年なり1年なり、長く診療を続けられたとする。その場合、済南診療所はもう半年なり1年なり、長く存続したからである。山崎医師のダウンが、そのまま診療所の閉鎖になってしまう。それは教団の対応(彼女と交替する医師をいつまでも探し出せなかったという。)に問題があったからであって、決して、彼女の責任ではなかった。

彼女は、この問題ではむしろ気の毒な犠牲者であった。教団は、彼女を中国戦線(済南)に送り出す時だけ、ちやほやする。しかし、そのあとは何もしない。送り出しっぱなしである。いつになったら、任務が終了し、晴れて帰国できるのか、きちんと彼女に言わない。教団の対応は、親身に欠けていた。

山崎松子医師は、済南診療所でがんばることが、教団をさらなる弾圧から守ることになると確信していた。だからこそ、彼女は苛酷な勤務にも耐え、1年半から2年もの長期間、休みも取らず、ずっと診療を続けてきたのである。彼女の診療所での孤軍奮闘こそ、たたえられるべきである。済南診療所の早期の閉鎖は、山崎医師の個人的な問題では決してなかった。教団の不備な対応にこそ、その真の責任を求めるべきである。

(2012年3月17日 愛知県立大学名誉教授)

関連の記事をPDFでご覧いただけます。

http://www.peace-aichi.com/28-10_kurahashi.pdf